卡盟SVIP还没到期,又刷了一个,这是不少虚拟商品用户都可能遇到的尴尬处境。面对这种情况,很多人第一反应是“亏了”,但冷静下来会发现,处理方式的选择直接影响着后续的使用体验和资源价值。要解决这个问题,首先需要明确卡盟SVIP的核心价值,再结合自身需求,权衡不同处理方式的利弊,最终找到最优解。

卡盟SVIP的本质是“时间价值”与“功能特权”的捆绑。不同于实体商品,虚拟会员的“保质期”具有不可逆性,一旦时间流逝,未使用的时长便会直接归零。因此,当出现“未到期又购买”的情况时,核心矛盾便集中在“如何最大化剩余时长+特权价值”上。常见的处理思路无非三种:叠加使用、转让变现、等待到期后激活新订单,每种方式背后都隐藏着对平台规则、个人需求和市场行情的综合考量。

叠加使用是最直接的处理方式,但前提是明确平台是否支持时长叠加。目前多数虚拟服务平台(如卡盟)允许同一账户下SVIP时长的累加,即新购买的时长会自动与剩余时长合并计算。例如,原SVIP还有30天到期,新购买90天,总时长将变为120天。这种方式看似简单,却暗藏逻辑:若用户本身是高频使用者,卡盟SVIP的特权(如更低折扣、优先客服、专属活动资格等)能持续发挥作用,叠加确实能延长“特权福利期”,避免因会员断档导致的功能中断或成本上升。但若用户使用频率低,叠加后的时长可能长期闲置,反而造成资源浪费——毕竟SVIP的核心价值在于“用起来”,而非“存起来”。

转让变现则是另一种思路,尤其适合那些短期内无需使用SVIP,或希望挽回部分成本的用户。卡盟等平台通常设有“会员转让”功能,但转让并非毫无门槛:一是平台会收取一定比例的手续费,二是转让价格受市场供需影响,通常低于原价,三是需要找到接手方,这本身需要时间成本。例如,原价100元的月卡,转让时可能只能卖到70-80元,且需要等待有需求的用户购买。对于急于回笼资金或对SVIP需求极低的用户,转让不失为一种“止损”方式,但若转让价格过低,加上手续费,实际收益可能有限。此外,部分平台会对转让次数或对象进行限制,需提前确认规则,避免操作失误导致损失。

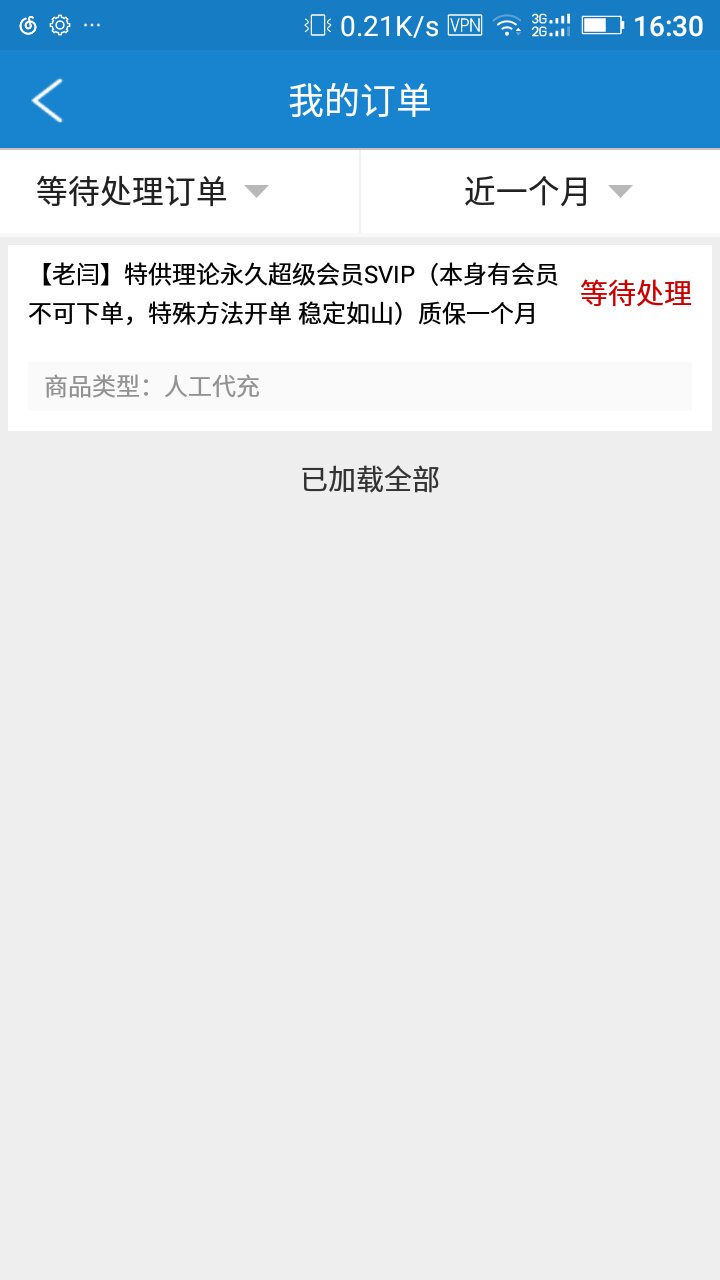

等待到期后激活新订单,看似“被动”,实则是一种“精准规划”的策略。具体操作是:将新购买的SVIP订单暂不激活,待原SVIP到期后手动开启。这种方式的优势在于“时长不浪费”,确保每个会员周期都能充分利用。但关键在于两点:一是订单的有效期,部分虚拟商品订单有“激活时限”(如购买后30天内需激活,否则作废),需提前确认;二是平台是否会因“未及时激活”自动处理订单,避免因疏忽导致订单失效。对于使用频率稳定、能清晰规划需求周期的用户,这种方式能让SVIP的“特权供给”与“使用需求”精准匹配,避免叠加后的时长冗余。

除了上述三种主流方式,还有一种“折中方案”:根据SVIP的特权内容,拆分使用场景。例如,若卡盟SVIP包含“折扣券”“专属活动资格”等时效性权益,可在剩余周期内优先消耗这些权益,而时长部分则等待到期后叠加。这种方式需要用户对SVIP的权益包有清晰认知,将“易耗权益”与“时长权益”分开规划,实现价值最大化。

要避免“未到期又购买”的情况重复发生,用户还需建立“虚拟商品消费理性”。首先,购买前检查账户剩余时长,可通过平台APP或客服查询;其次,关注平台的“自动续费”功能,若无需长期使用,建议关闭;最后,评估购买动机——是因“限时优惠”冲动消费,还是确实有需求?前者容易导致重复购买,后者则需确认购买时间是否合理。

最终处理方式的选择,本质是“资源价值”与“个人需求”的动态平衡。若你是卡盟的重度用户,叠加使用能持续享受特权,无疑是最佳选择;若需求已发生变化,转让变现能挽回部分成本;若能精准规划使用周期,等待到期激活则能确保时长不浪费。虚拟商品的消费逻辑,核心在于“用得其所”——无论是SVIP还是其他虚拟服务,只有匹配实际需求,才能避免“闲置浪费”,真正实现价值最大化。下次再遇到类似情况时,不妨先问自己:“我需要的是‘时长’,还是‘特权’?”想清楚这个问题,答案自然清晰。