卡盟中卡密为何不能复制,如何才能顺利使用?这一问题直击数字商品交易的核心安全逻辑。在虚拟商品交易蓬勃发展的当下,卡盟作为数字商品(如游戏点卡、会员订阅、软件激活码等)的重要流通平台,其卡密的安全性与可用性直接关系到平台、商家与用户的切身利益。卡密不可复制性并非偶然的技术限制,而是多重安全机制协同作用的结果,而顺利使用卡密则需要用户、商家与平台共同遵循特定的操作规范与安全逻辑。

从技术本质来看,卡盟卡密的不可复制性源于其独特的生成与绑定机制。每一枚有效卡密在诞生时就被赋予了唯一的“数字基因”,这种基因通过复杂的加密算法与特定信息深度绑定。例如,部分平台的卡密采用非对称加密技术,即通过私钥生成卡密字符串,而公钥仅用于验证该字符串的有效性——这意味着即使获取到卡密文本,没有对应的私钥也无法逆向生成新的有效卡密。更关键的是,现代卡盟系统普遍采用“动态绑定”策略,卡密在生成时会与特定设备ID、用户IP地址或时间戳关联,脱离预设环境则自动失效。这种“一次生成、一用一废”的特性,从根本上杜绝了复制与复用的可能性。此外,部分高端卡密还会集成物理不可克隆功能(如通过硬件加密模块生成),进一步强化了技术壁垒。

从商业逻辑层面,卡密不可复制性是平台维持信任与秩序的基石。数字商品具有零边际成本的特点,若卡密可被随意复制,不法分子可能通过批量复制卡密进行恶意分销,导致市场泛滥、价格崩盘,最终损害正规商家与用户的利益。卡盟作为平台方,通过技术手段确保卡密唯一性,本质上是构建了一个“数字防伪体系”——商家在平台发行卡密时,每一枚都会被记录在分布式账本中,用户激活时系统会实时校验其真伪与使用状态。这种机制既保护了商家的知识产权,也让用户能够通过正规渠道购买到可靠的产品,形成“平台-商家-用户”三方共赢的信任闭环。若卡密可复制,数字商品市场将迅速陷入“公地悲剧”,劣币驱逐良币,最终导致整个生态的萎缩。

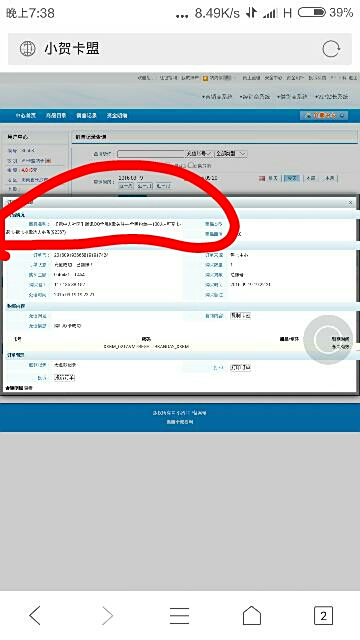

那么,用户在实际使用中应如何确保卡密顺利激活并避免因操作失误导致失效?首先,获取渠道的合法性是前提。非官方渠道(如不明链接、低价第三方)提供的卡密可能已被复制或绑定异常,激活时极易触发系统风控。用户应通过卡盟平台认证的商家或官方指定渠道购买,并保留购买凭证以便追溯。其次,激活过程中的环境一致性至关重要。若卡密在生成时绑定了特定设备或IP,用户需尽量在相同环境下激活——例如,避免频繁更换设备、使用VPN等可能触发安全预警的操作。部分平台还会要求用户完成实名认证或二次验证,此时需确保所填信息与购买时一致,因信息不匹配导致的激活失败在卡盟系统中并不少见。

此外,用户需警惕“卡密时效性”与“使用场景限制”。部分卡密(如体验码、限时优惠码)会设置激活有效期,过期后即使未被使用也会自动失效;还有些卡密仅适用于特定游戏版本、软件模块或地区服务器,跨场景使用会导致激活失败。因此,在购买前仔细阅读卡密说明,确认其适用范围与有效期,是避免无效消费的关键步骤。对于商家而言,合理设置卡密参数同样重要——例如,避免将卡密绑定过于严苛的设备信息(如特定硬件指纹),以防用户正常更换设备后无法使用;同时应明确告知用户激活限制条件,减少因信息不对称产生的纠纷。

从行业趋势看,随着区块链技术的成熟,卡盟卡密的安全性与透明度正迎来新的升级。传统中心化卡盟系统存在单点故障风险,而基于区块链的卡密生成与验证机制,通过去中心化账本记录每一枚卡密的流转轨迹,实现“全链路可追溯”。用户甚至可以通过浏览器直接验证卡密的生成时间、发行方及使用记录,彻底消除“暗箱操作”的可能。同时,零知识证明等隐私计算技术的应用,能在不暴露用户敏感信息的前提下完成身份验证,进一步平衡安全与体验。这些技术创新不仅强化了卡密的不可复制性,也为数字商品交易提供了更可靠的信任基础设施。

归根结底,卡盟中卡密的不可复制性是技术防护与商业逻辑的必然产物,其核心价值在于维护数字商品交易的安全与秩序。用户若想顺利使用卡密,需从“源头购买-规范操作-场景适配”三个环节严格把控,同时关注行业技术升级带来的使用体验优化。在数字经济加速渗透的今天,每一枚不可复制的卡密,都是数字产权保护与信任机制建设的一个缩影——它不仅关乎一次交易的成败,更关乎整个数字生态的健康与可持续。