卡盟平台在虚拟商品交易中,常出现用户下单后几天内未收货便主动退款的现象,这一看似“异常”的操作背后,实则隐藏着平台对风险、用户体验与行业生态的深层考量。不同于实体商品交易的“物流等待期”,虚拟商品的“即时交付”特性本应让退款成为低频事件,但卡盟的“主动退款”逻辑,恰恰折射出虚拟交易链条中的复杂博弈。

卡盟作为虚拟商品分销平台,核心业务涵盖游戏点卡、话费充值、软件授权等数字化产品。这类商品的交易本质是“信息权的转移”——用户支付后,平台需通过系统下发密钥、激活码或完成账户充值。然而,虚拟商品的“无实物”特性也让交易风险陡增:上游供应商可能突然停服、库存冻结,下游用户可能利用系统漏洞盗刷、诈骗,甚至第三方支付渠道的异常交易也会触发平台风控警报。当这些风险在订单生成后的几天内被识别,卡盟选择“主动退款”而非等待用户投诉,本质是风险前置的防御策略。

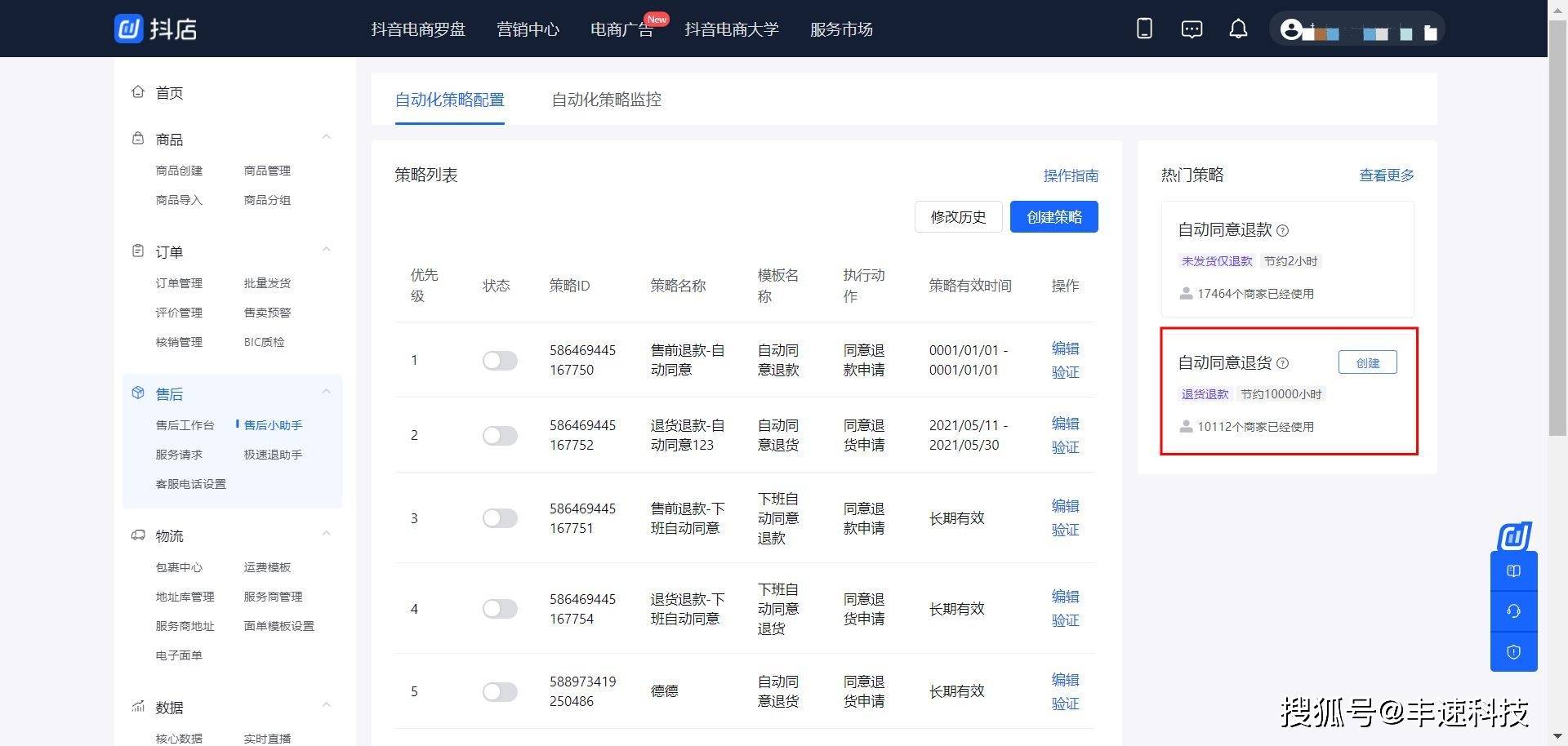

从平台运营的技术逻辑来看,主动退款首先是风控系统的“自动防御”机制。现代卡盟平台普遍接入实时风控引擎,通过大数据监测订单异常:比如短时间内同一IP地址批量下单、支付账户存在盗刷记录、商品链接被恶意爬取等。一旦系统判定订单存在高风险,会立即冻结交易流程,并通过自动化退款通道将资金原路返还。这种“秒级退款”看似牺牲了单笔交易,实则规避了更大的损失——若异常订单涉及盗刷或洗钱,平台可能面临支付渠道的罚款、账户冻结,甚至司法追责。对卡盟而言,主动退款是“小损换大安”的理性选择,尤其在新用户注册量激增或大促活动期间,风控系统会启动更严格的阈值,主动退款率可能阶段性升高。

若将视角转向用户端,主动退款则是平台维系信任的关键策略。虚拟商品交易的信任成本远高于实体商品:用户无法“触摸”商品,只能依赖平台承诺的“即时到账”。当因系统故障、库存不足等非用户原因导致延迟交付时,若平台被动等待用户投诉后再处理,极易引发负面评价甚至客诉纠纷。而卡盟的“主动退款”机制,本质是“问题前置解决”——在用户察觉异常前,平台已主动识别风险并完成退款,这种“未诉先办”的响应逻辑,能有效降低用户的交易焦虑。某头部卡盟平台运营数据显示,主动退款用户的复购率比投诉后处理退款的用户高出37%,印证了“主动服务”对用户粘性的正向价值。

行业合规与供应链管理同样是驱动主动退款的重要因素。虚拟商品交易涉及《电子商务法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等法规要求,平台需对交易真实性、资金安全性承担主体责任。若上游供应商提供的商品存在版权瑕疵(如盗版软件、未授权游戏点卡),或因政策调整导致商品无法正常使用,卡盟需立即下架相关商品并对已下单用户主动退款,否则可能面临监管处罚。2023年某卡盟平台因未及时处理“停服游戏点卡”退款,被监管部门处以50万元罚款的案例,正是行业合规倒逼主动退款的缩影。此外,虚拟商品的库存具有动态性——游戏停服、运营商政策调整、软件版本升级等都会导致库存失效,卡盟需通过实时监控供应链状态,对受影响订单批量主动退款,避免“无效交付”引发的信任危机。

更深层次看,卡盟主动退款的逻辑,本质是行业从“流量红利”向“信任红利”转型的必然结果。早期卡盟行业依靠“低价引流”野蛮生长,部分平台甚至默许虚假发货、延迟交付等行为,导致用户投诉率居高不下。但随着监管趋严和竞争加剧,平台意识到“交易安全”才是核心竞争力。主动退款看似增加了运营成本,实则通过降低客诉率、提升用户满意度,构建了“信任壁垒”。某行业报告指出,2024年头部卡盟平台的主动退款率已达12%,但用户留存率同比提升28%,印证了“主动让渡短期利益,换取长期信任”的盈利逻辑。

对用户而言,理解卡盟主动退款的底层逻辑,能更理性看待交易中的“异常”——退款并非平台“不作为”,而是风险防控的必要环节;对平台而言,唯有将风控技术与用户体验深度融合,才能在虚拟商品交易的赛道中构建可持续的竞争壁垒。卡盟的“主动退款”现象,本质上是行业从野蛮生长向精细化运营转型的缩影,其背后折射的,是对交易安全与效率的永恒追求。当虚拟商品成为数字经济的基础设施,卡盟的退款策略或许还将演变,但“以用户为中心”的信任构建,始终会是行业不变的底层逻辑。