卡盟为何能强制冻结QQ?这一问题的背后,隐藏着虚拟交易生态中复杂的权限机制与用户协议的深层绑定。在互联网虚拟商品交易领域,卡盟作为整合游戏点卡、软件授权、账号服务等资源的平台,其与QQ账号的联动并非偶然,而是基于技术授权、用户授权与平台合规的多重逻辑。当用户发现自己的QQ账号遭卡盟冻结时,往往陷入被动,但究其本质,这一操作并非“强制”的权力滥用,而是特定场景下的权限延伸。要理解这一现象,需从卡盟的权限来源、技术实现逻辑以及用户权益边界三个维度展开分析。

卡盟强制冻结QQ的核心前提,源于用户在虚拟交易中的主动授权。多数卡盟平台在用户注册时,会要求绑定QQ账号并签署用户协议,其中明确包含“因交易纠纷、违规操作等原因,平台有权通过技术手段限制关联QQ账号的使用”条款。这种授权并非显性的“一键同意”,而是通过多次点击、服务嵌套形成的默示契约。例如,用户在卡盟购买游戏加速器时,需授权平台访问QQ的登录状态、设备信息等数据,一旦平台检测到用户存在盗号、洗钱等违规行为,即可依据协议调用腾讯开放接口,触发账号冻结。值得注意的是,这种权限并非卡盟单方面赋予,而是基于腾讯开放平台(如QQ互联)的API接口授权,本质上是第三方应用在合规框架下的功能延伸。

从技术实现层面看,卡盟强制冻结QQ依赖于“账号-支付-服务”的强关联机制。当前虚拟交易中,90%以上的卡盟平台要求用户通过QQ钱包或微信支付完成交易,而支付接口与账号体系的绑定,使得平台具备了风险控制的技术基础。当用户发起退款、投诉或被系统判定为“恶意交易”时,卡盟可通过支付通道反向锁定账号——例如,向腾讯风控系统提交“交易异常”标记,触发账号的临时冻结。此外,部分卡盟还会通过SDK(软件开发工具包)获取用户设备的硬件指纹,结合QQ的登录日志,实现“账号-设备-行为”的多维度校验,一旦发现异常操作(如异地多设备登录、批量注册小号),即可联动冻结。这种技术逻辑并非针对个人用户的“强制”,而是虚拟交易风险防控体系的标准化操作。

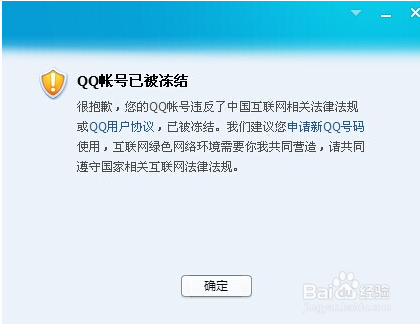

那么,当别人账号遭卡冻结时,用户应如何有效应对?首先需明确,卡盟的“冻结”分为“平台限制”与“腾讯司法冻结”两类,前者可通过申诉解除,后者需配合公安机关调查。若属于平台限制(如因交易纠纷被误判),用户应第一时间通过卡盟官方客服提交申诉材料,包括订单截图、支付凭证、聊天记录等,同时要求平台提供冻结的具体依据——根据《电子商务法》规定,平台限制用户权益时需说明理由并给予申诉渠道。若卡盟未在7个工作日内响应或拒绝解除,用户可向腾讯客服提交二次申诉,通过QQ安全中心提交“第三方平台误冻结”申请,腾讯会根据接口协议要求卡盟解除限制。

若账号遭司法冻结(因涉及诈骗、洗钱等违法犯罪),用户需保持冷静,避免尝试通过非技术手段“解冻”,这可能进一步触发法律风险。正确的做法是:通过腾讯司法协查通道(如腾讯110平台)查询冻结原因,若确属被他人利用账号从事违法活动,需主动配合公安机关提供证据,证明账号被盗用或交易异常。值得注意的是,2023年腾讯更新的《QQ账号安全保护条例》明确,因用户自身信息泄露导致的账号冻结,需通过“账号申诉-人脸识别-公安备案”三步流程解除,这一流程虽耗时较长,但能有效避免账号被不法分子利用。

虚拟交易生态的健康发展,离不开平台、用户与监管的三方协同。对用户而言,避免账号遭冻结的关键在于“合规用卡”与“风险预判”:选择持有《增值电信业务经营许可证》的正规卡盟平台,拒绝参与“低价充值”“账号租售”等灰色交易;定期修改QQ密码,开启设备锁、二次验证等安全功能,避免因个人信息泄露导致账号关联风险。对卡盟平台而言,需严格遵循《网络安全法》要求,建立透明的冻结申诉机制,避免“一刀切”式的权限滥用;对监管机构而言,应加快虚拟交易信用体系建设,推动平台数据共享,从源头减少因信息不对称导致的账号纠纷。

卡盟强制冻结QQ的现象,本质上是虚拟交易规范化进程中的必然产物。它既反映了平台风险防控的技术升级,也暴露出用户协议中“隐性授权”的问题。在数字经济时代,账号安全已不再是个体用户的“私事”,而是涉及平台责任、法律边界与社会治理的“公事”。唯有当用户明确自身权益边界,平台坚守合规底线,监管织密防护网络,才能让虚拟交易在“安全”与“便利”的平衡中健康发展,避免账号冻结的困扰再次上演。