卡盟代抽手机真的靠谱吗?能帮你抽到心仪手机?这是无数消费者在热门手机发售时的灵魂拷问。随着限量款手机一机难求,代抽服务应运而生,但背后隐藏的信任危机与利益博弈,让用户在“求稳”与“赌一把”间反复横跳。

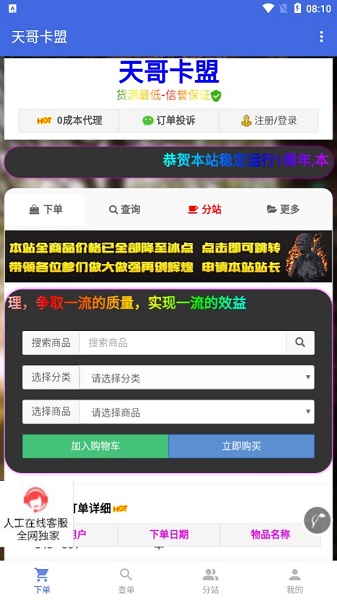

卡盟代抽,本质上是第三方平台代替用户参与手机品牌的官方抽签或限量发售。用户通过平台支付服务费,由平台利用技术手段或资源优势(如批量账号、优先通道等)提高“中奖率”。这类服务通常瞄准热门机型,如iPhone Pro系列、华为Mate系列等,抓住用户“不想排队”“怕不中”的心理痛点。在二手交易平台和社交软件上,“代抽iPhone 15 Pro Max”“华为Mate 60 Pro保抽”等广告随处可见,服务费从几十元到上千元不等,甚至出现“中签后加价购买”的捆绑模式,进一步模糊了服务的边界。

用户选择代抽的核心需求,本质上是对“效率”与“确定性”的渴望。官方抽签往往需要持续关注、手动操作,且中签率普遍低于5%,对于工作繁忙或缺乏耐心的用户而言,代抽的“一键下单”省去了繁琐流程;部分用户对“概率焦虑”难以承受,宁愿花几百元买个“心理安慰”,相信平台所谓的“内部渠道”“技术辅助”能提升机会;更关键的是,限量手机已超越通讯工具属性,成为社交货币,代抽成了部分人“弯道超车”、快速拥有稀缺资源的捷径。这种需求催生了庞大的灰色市场,但也让“靠谱”二字成为最奢侈的承诺。

“卡盟代抽手机真的靠谱吗?”这个问题需拆解为三个维度:平台资质、概率透明度、售后保障。首先,资质方面,多数代抽平台未取得品牌官方授权,属于典型的“无照经营”。它们多以“工作室”“科技服务公司”名义注册,实际业务却游走在法律边缘,用户资金安全毫无保障。一旦平台跑路,维权成本极高,甚至可能因参与“非正规渠道”抽签导致个人信息泄露。其次,概率透明度是最大的信任陷阱。平台宣称“提高30%中签率”“内部优先码”,却从未公开具体算法或数据验证。事实上,官方抽签系统通常采用随机算法,第三方平台难以通过“技术手段”干预结果,所谓“提高概率”更多是利用信息差制造的营销噱头。最后,售后保障形同虚设。即便幸运中签,平台也可能以“库存不足”“系统故障”为由拖延发货,甚至要求用户额外支付“加价费”。曾有消费者反映,某代抽平台收取800元服务费后,以“手机被海关扣留”为由拖延三个月,最终只退还200元,维权无门。

更值得警惕的是,代抽行业已形成完整的“套路链”。部分平台通过“广撒网”策略,用大量账号同时参与多个平台的抽签,中签后随机分配给用户,以此制造“高效率”假象;更有甚者直接贩卖“虚假中签”,利用PS的订单截图诱导用户支付尾款,实则根本没有参与抽签。在二手平台上,不少“代抽失败转卖”的手机,实则为翻新机或官换机,用户花高价“抽中”的“心仪手机”,可能是质量堪忧的“问题机”。这些乱象暴露了代抽行业的本质:它并非解决供需矛盾的服务,而是利用信息不对称收割焦虑的“智商税”。

面对“卡盟代抽手机真的靠谱吗?”的疑问,理性消费者需回归常识:没有任何捷径能绕过官方抽签的随机性。若坚持尝试代抽,务必做到“三查”:查平台资质(是否有工商注册、用户真实评价)、查服务条款(是否明确退款机制、违约责任)、查概率真实性(要求提供历史中签数据,警惕“100%中签”的绝对化宣传)。更稳妥的方式是回归官方渠道——品牌官网的“预约抽签”、线下门店的“到店抽签”虽然中签率低,但流程透明、售后有保障;部分品牌推出的“以旧换新”“分期免息”活动,也能降低新机入手门槛。

卡盟代抽手机,本质上是一场用户对“效率”与“风险”的权衡。它满足了特定场景下的需求,却因行业乱象让“靠谱”二字沦为营销话术。心仪手机的获取,终究不能寄望于“代抽捷径”,而应回归理性消费——与其为不确定的“中签梦”买单,不如选择现货机型,或通过官方活动参与公平竞争。毕竟,真正的“心仪”,不应建立在信任危机之上,而应是对产品本身的认可,对消费行为的负责。