使用低价刷赞网页会不会导致账号被封禁呢?这是许多内容创作者和商家在追求流量增长时绕不开的疑问。在当下社交媒体竞争白热化的环境下,点赞数作为衡量内容热度的直观指标,往往被误认为是账号价值的“硬通货”,而低价刷赞网页正是利用这种心理,以“低投入高回报”的诱惑吸引用户。然而,这种看似便捷的捷径背后,隐藏着账号被平台风控系统识别并封禁的高风险,其本质是对平台规则和算法逻辑的公然挑战,最终可能导致得不偿失的后果。

要理解低价刷赞为何会触发封禁,首先需厘清其运作逻辑与平台的治理逻辑之间的根本冲突。低价刷赞服务通常通过批量注册的僵尸账号、模拟人工点击的程序或境外服务器集群,在短时间内为特定内容集中注入大量点赞。这种操作在数据特征上存在明显破绽:点赞行为往往集中在非活跃时段(如凌晨)、用户画像与目标受众严重不符(例如美妆内容突然被大量男性账号点赞)、点赞设备IP地址高度集中或异常分散,甚至出现“僵尸号”无头像、无动态、无关注的三无特征。这些异常数据轨迹与真实用户的自然互动行为存在显著差异,而现代平台的风控系统早已通过机器学习算法构建了多维度数据模型,能够精准识别出“非自然流量”的点赞行为。当系统判定某账号存在刷赞嫌疑时,通常会先采取限流、警告等阶梯式处罚,若持续违规或情节严重,直接封禁账号便成为必然结果。

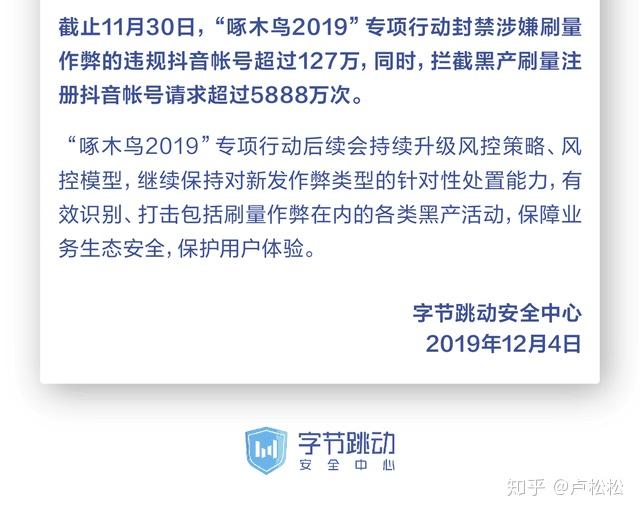

账号封禁并非危言耸听,而是平台维护内容生态健康的必要手段。以抖音、小红书、微博等主流平台为例,其用户协议中均明确禁止任何形式的虚假流量操作,包括但不限于刷赞、刷粉、刷评论。这些平台投入巨额资源研发风控系统,核心目的正是为了过滤虚假数据,确保推荐算法能够基于真实用户行为将优质内容推送给潜在受众。一旦账号因刷赞被封禁,不仅意味着前期积累的粉丝、内容数据可能清零,更会对创作者或商家的信誉造成不可逆的损害。对于商业账号而言,封禁可能导致合作方终止合作、广告投放失效;对于个人创作者,则意味着失去与粉丝连接的渠道,甚至影响后续的职业发展。更值得警惕的是,部分低价刷赞网页本身存在安全隐患,用户在购买服务时可能被要求提供账号密码、手机号等敏感信息,这些信息一旦泄露,还可能面临账号被盗、资金被盗刷等二次风险。

有人或许会质疑:“为何有些账号刷赞后并未被封禁?”这种现象可能源于平台风控的“容忍阈值”或“隐蔽性操作”。部分刷赞服务会采用“少量多次”“分散IP”等策略,试图规避系统监测,但这种操作本质上是在与平台的算法能力“赛跑”,随着风控系统的持续迭代,隐蔽性刷赞的识别精度只会越来越高。此外,即便账号短期内未被封禁,虚假流量也会扭曲内容推荐逻辑——当系统基于虚假点赞数据误判内容受欢迎程度时,可能会将其推送给更多不感兴趣的用户,导致互动率进一步下降,形成“流量泡沫破裂”的恶性循环。这种“数据注水”看似提升了账号的表面热度,实则削弱了内容的真实传播力和用户黏性,长远来看与账号运营的初衷背道而驰。

那么,是否存在“安全”的刷赞方式?答案是明确的:不存在。任何形式的虚假流量操作,无论价格高低、技术多隐蔽,都违反了平台规则的核心——真实性。平台鼓励的是创作者通过优质内容、精准运营和用户互动实现自然增长,而非依赖外部的数据造假。事实上,许多成功账号的案例证明,真正可持续的账号价值建立在“内容-用户-平台”的正向循环之上:优质内容吸引用户自然点赞、评论、转发,平台算法基于真实互动数据提升内容权重,进而获得更多曝光,形成良性循环。这种模式下,流量增长虽然可能相对缓慢,但用户画像精准、互动质量高,商业转化和品牌影响力也更具说服力。

对于仍心存侥幸的用户而言,与其将资金和精力投入低价刷赞网页,不如转向更具价值的运营策略。例如,通过数据分析工具了解目标受众的内容偏好,优化内容选题和呈现形式;积极与粉丝互动,建立情感连接,提升用户忠诚度;合理利用平台的流量扶持政策,如参与话题活动、开通直播功能等。这些做法虽然需要投入更多时间成本,但每一分努力都在为账号的长期发展积累真实资产,而非构建随时可能崩塌的“数据楼阁”。

归根结底,使用低价刷赞网页是否会导致账号封禁,答案已不言而喻——风险远大于收益,且收益仅停留在虚假数据的表象,而风险却是账号存续的真实威胁。在内容平台日益重视生态健康度的今天,任何试图绕过规则的行为,最终都会被规则反噬。账号的核心竞争力永远在于内容本身的价值与用户的真实认可,而非冰冷的点赞数字。放弃侥幸心理,回归内容创作的本质,才是账号在激烈竞争中行稳致远的唯一正道。