卡盟平台的低价充值服务在虚拟商品市场早已不是新鲜事,9.9元充100元话费、5折秒杀游戏点卡的广告充斥着各类社交平台,这种远低于官方价格的“性价比”诱惑,让无数消费者趋之若鹜。但剥开低价的外衣,卡盟的真相究竟是什么?是供应链革新的红利,还是灰色地带的陷阱?卡盟的低价本质是供应链效率与风险成本的博弈,其“性价比”优势能否持续,取决于对合规边界的坚守与用户权益的保障。

卡盟的低价首先源于供应链的深度重构。传统虚拟商品充值需经过省级代理、市级分销、终端零售等多级渠道,每一层叠加10%-20%的利润,最终到消费者手中价格已翻倍。而卡盟平台通过数字化聚合,直接对接上游运营商或官方授权渠道,减少中间环节,将这部分差价让利给用户。例如某头部卡盟与三大运营商签订直供协议,通过批量采购获取阶梯折扣,100元面值的话卡采购成本可压至85元以下,再以90元对外销售,既保持低价,仍有利润空间。这种“去中间化”模式,本质是利用互联网平台的规模效应,实现了虚拟商品流通效率的最大化,这也是卡盟能够打出“低价牌”的核心底气。

此外,卡盟的低价还与运营成本的精细化管控密不可分。相比传统充值点需要支付店面租金、人工成本等固定开支,卡盟平台多为线上轻量化运营,依托自动化充值系统实现7×24小时无人工干预服务,大幅降低了人力与运维成本。部分平台还通过“会员分级”“批量采购折扣”等方式锁定核心用户,通过复购率摊薄获客成本,进一步释放降价空间。这种“轻资产+高效率”的运营模式,让卡盟在价格竞争中具备了天然优势,尤其对价格敏感的学生群体、游戏玩家等用户群体形成了强大吸引力。

然而,当低价突破市场常规逻辑时,“性价比”的边界便开始模糊。部分卡盟平台为维持价格优势,开始游走于灰色地带,其低价背后隐藏的风险远超消费者的想象。最直接的风险来自商品来源的不合规。某卡盟内部人士透露,部分平台的超低价货源来自“黑卡渠道”——通过盗刷他人银行卡、利用运营商漏洞虚假注册优惠套餐、甚至与内部人员勾结等方式获取充值资源。这类卡单在初期可能正常到账,但一旦被运营商监测到异常,便会立即冻结账户,导致用户充值金额“打水漂”。2023年某游戏论坛曝光的“卡盟跑路事件”中,超5000名玩家购买的低价点卡突然失效,平台客服失联,经查实其货源正是来自盗刷渠道,涉案金额超过200万元。

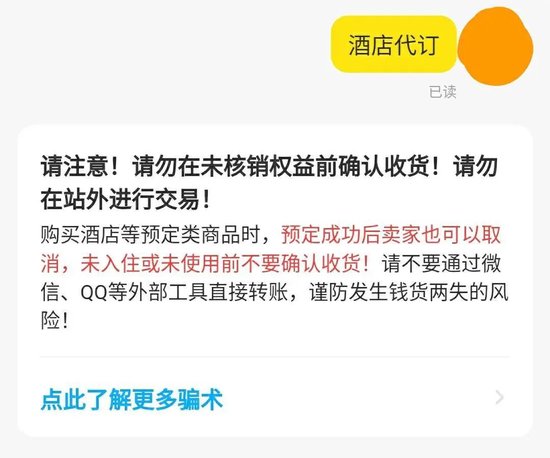

更隐蔽的风险在于服务保障的缺失。与官方渠道“充值失败秒退款”“交易纠纷仲裁”等服务承诺不同,卡盟平台多在用户协议中标注“一经售出不退不换”,且客服响应效率低下。当用户遇到卡单、到账延迟等问题时,往往只能自行承担损失。部分平台甚至设置“充值成功即视为认可商品无瑕疵”的霸王条款,利用消费者维权成本高的弱点逃避责任。此外,个人信息泄露是卡盟用户面临的另一重威胁。为完成“实名认证”,用户需提交手机号、身份证等敏感信息,而部分平台将这些数据打包出售给下游黑产,导致用户频繁收到骚扰电话、诈骗信息,甚至被冒名注册网贷平台,陷入维权困境。

从行业生态看,卡盟低价的背后常伴随灰色产业链的滋生。部分平台为吸引流量,默许甚至引导用户使用“虚拟货币结算”“境外通道”等方式规避监管,这些操作可能涉及洗钱、逃税等违法行为。更有甚者,以“低价充值”为幌子,实则通过“钓鱼链接”“木马程序”窃取用户财产。随着《电子商务法》《网络安全法》的完善,监管部门已对多家违规卡盟进行关停,2022年某省网信办通报的“清网行动”中,就有17家卡盟平台因无证经营、非法获取公民信息被取缔,涉案金额高达1.2亿元。这些案例警示我们:脱离合规底线的低价,终将沦为监管打击的对象。

卡盟的低价真相,本质是效率与风险的共生体。对于消费者而言,追求性价比无可厚非,但需擦亮双眼:选择有正规资质、长期运营的平台,对远低于市场价的“超低价”保持警惕,避免因小失大。对行业而言,唯有剥离灰色地带,通过供应链透明化、服务标准化建立信任,才能让“性价比”真正成为可持续的优势,而非昙花一现的陷阱。虚拟商品市场的健康发展,终究需要规则守护,而非低价狂欢。当卡盟平台不再将“低价”作为逃避监管的挡箭牌,而是以合规为基石、以用户体验为核心时,其“性价比”才能真正经得起市场的检验,为消费者创造长期价值。