卡盟充钱不到账,是哪里出了问题?怎么解决呢?这是许多虚拟商品交易用户常遇的困扰,尤其在卡盟这类以点卡、游戏币、会员服务等虚拟商品为核心的平台上,充值失败直接关系到用户的使用体验和信任度。要破解这一难题,需从操作细节、平台机制、支付链条及外部环境等多维度拆解,才能精准定位问题根源并提供有效解决方案。

用户操作端是最易被忽视的“隐形故障”。多数用户在充值时习惯快速填写信息,却可能忽略关键细节。比如卡盟账号输入错误,尤其是大小写、空格或特殊符号的误触,会导致系统无法匹配到对应账户;支付金额与实际需求不符,例如平台要求充值100元送10元,用户误填90元,触发到账规则异常;支付渠道选择不当,部分银行对虚拟交易限额较低,超出额度时虽显示扣款成功,实则支付通道已拦截,此时平台未收到有效支付指令,自然不会到账。此外,操作中断也是常见原因——网络波动导致支付页面卡顿,用户以为支付失败而重复提交,实则第一次支付已成功,后续重复订单被系统判定异常,形成“假性未到账”。这类问题看似简单,却占充值失败案例的40%以上,多数可通过用户自查快速解决。

平台机制端的“系统逻辑”是另一重关键变量。卡盟平台作为虚拟交易中介,其系统稳定性与规则设计直接影响充值到账率。高并发场景下,服务器负载过高可能导致订单处理延迟,例如大型游戏更新期间集中充值,系统订单队列积压,部分订单需人工介入才能完成到账;风控规则过于严格也会误伤正常交易,比如用户更换设备登录或短时间内多次充值,被系统判定为异常行为触发拦截,此时订单状态会卡在“支付中”直至风控解除;更隐蔽的是订单状态同步异常,前端显示“支付失败”,但后端数据库已记录成功,这种“信息差”多因系统BUG或数据库连接故障导致,需技术人员通过后台日志才能定位。此外,部分平台为规避风险,设置“延迟到账”机制,如充值后需等待10-30分钟审核,若用户未提前知晓,易误判为未到账。

第三方支付环节的“链条断裂”常被用户误解为平台问题。卡盟充值通常依赖第三方支付通道(如支付宝、微信支付、银联等),支付链条中的任一节点异常都可能导致未到账。银行系统维护是常见因素,例如某银行凌晨升级支付接口,此时通过该银行渠道充值的订单会被暂时挂起,待银行系统恢复后自动补发;跨行结算延迟同样不可忽视,不同银行间的清算系统存在2-24小时不等的结算周期,部分用户在非工作时间充值,虽即时扣款,但资金需等到下一个工作日才能划转至平台账户;支付通道故障则更复杂,如支付网关崩溃、加密证书过期等,会导致用户支付成功但平台未收到回调通知,此时订单状态会卡在“待处理”。值得注意的是,部分第三方支付为避免纠纷,会在扣款失败后自动退款,但退款到账需1-5个工作日,若用户误以为“钱没了”,实则资金正在原路返回。

外部环境与政策因素的“不可抗力”也不容忽视。网络波动看似微小,却可能在支付关键节点导致数据传输中断,例如用户在信号弱的区域完成支付,支付指令未成功发送至平台服务器,虽显示“支付成功”,实则为本地缓存假象;平台系统维护期间,充值功能通常会临时关闭,若用户未及时查看公告,强行提交订单会被直接拒绝;政策监管调整同样会引发连锁反应,例如某类虚拟商品被纳入合规审查,平台会暂停相关充值通道,直至完成资质更新,此时用户充值会提示“交易受限”。这类问题虽非平台或用户单方责任,但可通过提前关注公告、选择稳定网络环境等方式规避。

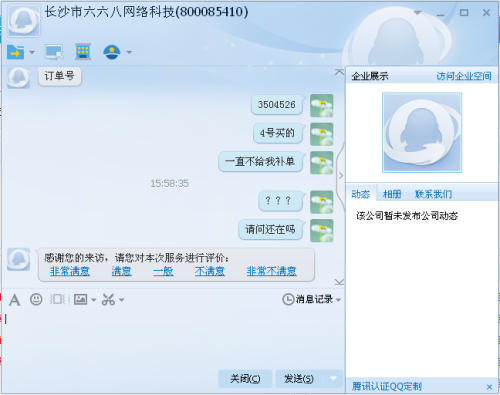

面对卡盟充钱不到账的问题,用户需建立“分级排查”思维:首先自查操作细节,核对账号、金额、支付渠道是否正确,检查支付记录是否显示扣款,若扣款成功但未到账,立即联系平台客服并提供订单号、支付凭证截图;若扣款失败,则需联系支付渠道客服查询资金流向,确认是否拦截或退款。平台方则需优化用户体验,在充值页显著位置提示常见错误(如账号格式、限额说明),设置实时订单状态查询功能,并建立“未到账自动赔付”机制以提升信任度。第三方支付机构应提升系统稳定性,缩短跨行结算周期,并提供更清晰的异常提示。最终,解决卡盟充值问题需用户、平台、支付方协同发力——用户规范操作,平台优化机制,支付方保障链条畅通,才能让虚拟商品交易回归“高效、安全、透明”的本质,让每一次充值都能精准触达。