在虚拟经济蓬勃发展的当下,“卡盟刷不到钱”已成为许多用户的集体困惑。明明按照平台指引完成了任务,却始终无法将虚拟收益转化为实际资金;明明承诺了高额返利,提现时却总被各种理由阻拦。这一问题的根源,并非简单的“运气不好”或“操作失误”,而是深植于平台机制设计、用户认知偏差与行业生态乱象中的系统性矛盾。要破解“为何总是不成功”的困局,必须穿透表象,直指核心逻辑。

平台规则设计中的“隐性门槛”是首要拦路虎。许多卡盟平台以“日结高佣”“秒到账”为噱头吸引用户,却在规则中埋下层层陷阱。例如,部分平台要求用户每日完成至少50单推广任务才能解锁提现权限,且每单金额需达到指定门槛,而实际任务量远超普通用户的承受能力;更有甚者设置“动态提现门槛”——当用户接近达标时,平台突然提高任务单价或增加考核维度,让“即将成功”永远停留在“即将”。这种“永远差一步”的机制本质是平台对用户时间的收割:用户以为自己在“刷钱”,实则在为平台贡献流量与数据,而提现承诺不过是维持活跃度的诱饵。此外,部分平台对“异常账户”的界定模糊,一旦用户短时间内完成较多任务,便被系统判定为“作弊”,直接冻结收益,申诉渠道却形同虚设,用户在规则迷宫中徒劳无功。

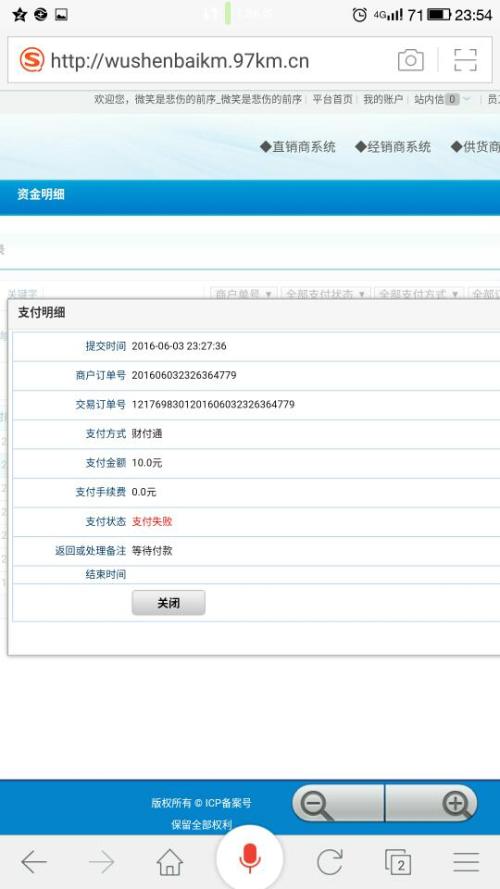

用户认知偏差与操作误区加剧了“刷不到钱”的困境。许多用户被“低门槛高回报”的宣传蒙蔽,忽视了卡盟平台本身的不确定性。一方面,部分用户将“刷钱”等同于“躺赚”,缺乏对平台资质的核查——那些没有ICP备案、未建立资金存管机制的平台,本质上存在“跑路”风险,用户投入的时间与精力注定打水漂。另一方面,用户对“任务真实性”的判断不足:部分平台要求用户先垫付资金购买虚拟商品才能参与返利,这种“预付式刷单”早已被监管部门列为诈骗模式,却仍有用户因贪图小利而陷入资金链断裂的泥潭。更有甚者,用户在提现失败后归咎于“平台技术问题”,却未意识到,当平台要求用户提供银行卡验证、缴纳“解冻费”时,已涉嫌违规操作,此时继续投入只会损失扩大。

技术层面的风险控制与合规压力让“提现”成为奢望。随着国家对虚拟经济的监管趋严,卡盟平台面临前所未有的合规压力。根据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,任何涉及资金流转的平台必须严格履行反洗钱、反欺诈义务,这意味着用户的提现行为需经过多重核验。部分平台因无法满足合规要求,选择“一刀切”限制提现——无论用户任务完成度如何,均以“系统升级”“风控审查”为由拖延时间。同时,技术漏洞也成为提现失败的推手:部分平台服务器稳定性差,高峰期提现通道拥堵;有的系统算法存在逻辑漏洞,导致用户收益计算错误却无法追溯记录。更隐蔽的是,少数平台利用技术手段“篡改规则”——用户完成任务的瞬间,系统自动降低返佣比例或增加扣款项,用户在信息不对等的博弈中注定失败。

行业生态中的信任危机让“卡盟刷钱”陷入恶性循环。卡盟行业长期处于“劣币驱逐良币”的状态:正规平台因需承担合规成本、兑现提现承诺,利润空间被压缩;而投机平台则靠“庞氏骗局”模式维持运转——用新用户的资金支付老用户的提现,一旦新增流量不足,资金链便会断裂。这种模式导致用户对整个行业失去信任,即便遇到合规平台也心存疑虑,甚至主动放弃提现。更严重的是,部分平台将用户数据倒卖,导致个人信息泄露,进一步加剧了用户对“刷钱”行为的抵触。当信任崩塌,卡盟平台便失去了存在的基础,“刷不到钱”成为必然结局——用户不再相信“高收益”的承诺,平台也因缺乏信任而难以维系运营。

要破解“卡盟刷不到钱”的困局,需用户、平台与监管的三方合力。对用户而言,需树立“风险意识”:选择有正规资质、公开透明的平台,拒绝“预付式”“高返利”的诱惑,对提现规则逐字核查,不轻信“客服”的口头承诺。对平台而言,合规是生命线:建立清晰的提现规则,降低隐性门槛,引入第三方资金存管,用真实服务而非虚假宣传吸引用户。对监管而言,需强化对虚拟经济平台的穿透式监管,严厉打击“庞氏骗局”与诈骗行为,建立行业黑名单制度,让违规平台无处遁形。唯有如此,“卡盟刷不到钱”的疑问才能被彻底解答,虚拟经济才能回归服务用户、创造价值的本质。