在互联网流量竞争白热化的当下,“卡盟刷会员”这一灰色产业链悄然滋生,不少企业或个人试图通过这种方式快速提升会员数量,营造“虚假繁荣”。但卡盟刷会员靠谱吗? 答案是否定的——这种操作不仅无法带来真实价值,反而会埋下多重风险隐患,最终可能让使用者得不偿失。

卡盟刷会员的本质,是通过第三方“卡盟平台”(通常指提供虚拟商品交易、数据造假服务的灰色平台)批量购买虚假会员账号。这些账号或由机器批量注册,或由真人“养号”后出售,看似能快速拉高会员数量,实则与真实用户行为完全脱节。从商业逻辑看,会员的核心价值在于活跃度、转化率及复购潜力,而刷出来的会员只是“数字泡沫”,既无法为企业创造实际收益,更会掩盖真实运营问题。

法律风险:触碰监管红线,面临严厉处罚

刷会员行为已明确违反《反不正当竞争法》《电子商务法》等法律法规。根据《反不正当竞争法》第八条,经营者不得对其商品的销售状况、用户评价等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。通过卡盟平台刷会员,本质上是对用户数据的造假,属于虚假宣传的典型行为。近年来,市场监管部门已多次对数据造假案例开出高额罚单,某知名电商平台曾因“刷单刷量”被处罚200万元,相关责任人也被列入经营异常名单。若涉及上市公司,还可能因信息披露违规触及证券法,面临股价暴跌及投资者索赔的连锁风险。

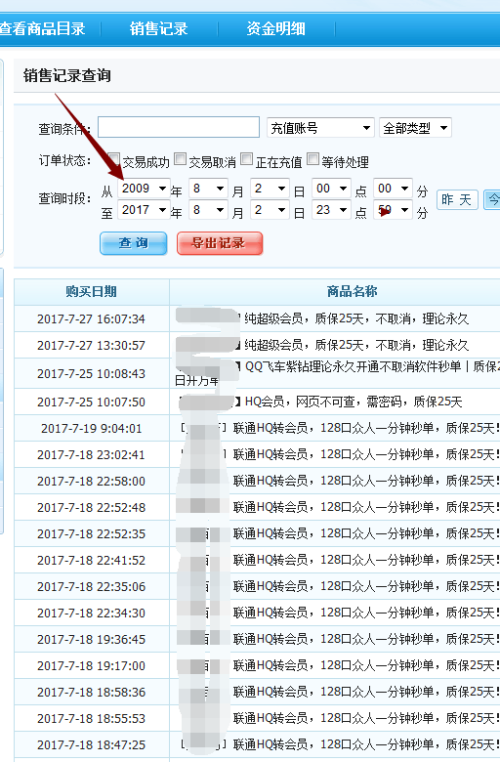

平台与资金风险:灰色交易链,资金安全无保障

卡盟平台本身游走在法律边缘,其运营模式缺乏监管,资金安全毫无保障。多数卡盟平台采用预付费模式,用户需先充值购买“会员套餐”,但一旦平台被查处或卷款跑路,资金将血本无归。更有甚者,部分平台会以“低价刷会员”为诱饵,实则窃取用户信息或植入木马病毒,导致企业账号被盗、数据泄露。此外,刷会员操作会触发平台风控机制,如微信、抖音、电商平台等均对异常注册行为有严格监测,一旦发现批量虚假账号,不仅会封禁相关会员,还可能对主体账号进行限流或封禁,得不偿失。

数据质量风险:虚假数据误导决策,浪费运营资源

刷会员带来的“数据繁荣”会严重误导企业决策。例如,某企业通过卡盟刷了10万会员,看似用户基数庞大,但实际活跃用户可能不足1%,转化率趋近于零。若企业基于这些虚假数据制定营销策略,比如加大活动投入、优化会员权益,实则是在错误的方向上浪费资源。长期依赖数据造假,还会让企业忽视真实用户需求,导致产品迭代偏离市场,最终被用户抛弃。正如一位资深运营专家所言:“用刷来的数据做决策,就像在沙滩上建高楼,看似光鲜,实则一推即倒。”

品牌信任风险:消费者洞察力提升,造假行为反噬口碑

随着消费者对互联网信息的辨别能力增强,数据造假已不再是“秘密”。近年来,“某品牌会员量注水”“直播间刷人气被扒”等话题屡屡登上热搜,涉事品牌无一例外遭遇口碑危机。消费者一旦发现企业会员数据造假,会对其产品力、诚信度产生根本性质疑,这种信任危机的修复成本极高,甚至可能直接导致用户流失。对于依赖品牌形象的企业(如奢侈品、高端服务),刷会员行为更是“饮鸩止渴”,虚假的会员数量不仅无法提升品牌价值,反而会让潜在客户对其专业度产生怀疑。

长期运营风险:陷入“数据依赖”,忽视真实用户价值

刷会员的本质是“走捷径”,但这种捷径会让人迷失方向。企业若沉迷于用卡盟平台刷会员来KPI,会逐渐忽视真实用户的获取与运营,比如优化产品体验、提升服务质量、开展精准营销等核心工作。当竞争对手通过扎实运营积累起高粘性用户时,刷会员的企业仍在“自欺欺人”,最终在市场竞争中彻底落败。互联网行业的本质是“用户为王”,任何脱离真实用户的行为都无法长久,刷会员或许能带来短暂的数字增长,但失去的却是企业最宝贵的长期竞争力。

归根结底,卡盟刷会员是一种饮鸩止渴的短视行为,其背后隐藏的法律、资金、数据、品牌及长期运营风险,足以让任何试图走捷径的企业付出沉重代价。真正靠谱的会员增长,从来不是靠“刷”出来的,而是靠优质的产品、真诚的服务和精细化的用户运营。企业唯有回归商业本质,将精力放在创造真实价值上,才能在激烈的市场竞争中行稳致远。毕竟,虚假的会员数量可以刷出来,但用户的信任与市场的认可,永远无法用数据造假来换取。