卡盟刷的会员再升级超会,这样操作真的可行吗?在当前互联网会员经济蓬勃发展的背景下,许多用户为了节省成本,试图通过卡盟这类灰色渠道获取会员资格,甚至幻想在此基础上“再升级超会”,享受更高级别的权益。然而,这种操作看似精明,实则暗藏多重风险,其可行性从底层逻辑到实际执行都经不起推敲。

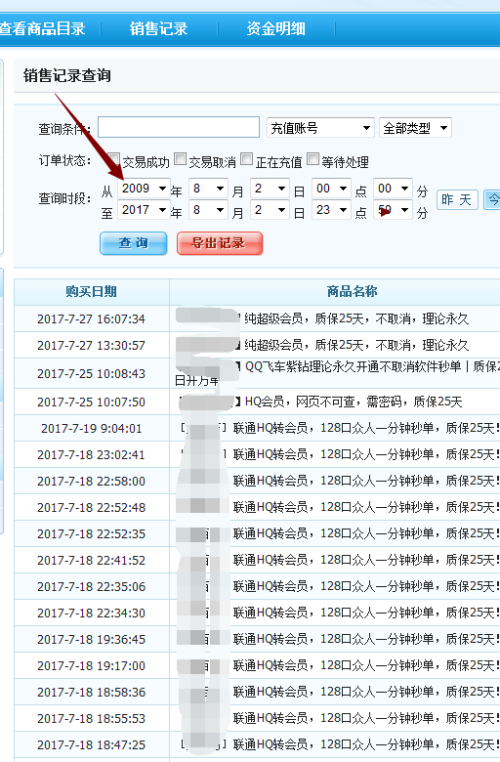

卡盟作为卡密交易平台的俗称,最初以游戏点卡、软件激活码为主要交易内容,后逐渐延伸至各类互联网会员的低价卡密。所谓“刷的会员”,本质是通过非正规渠道获取的会员资格,这些渠道可能涉及盗版激活码、批量生成的虚假码、或是通过技术手段绕过平台验证的“破解会员”。用户通常以远低于官方价格的价格购入,看似占了便宜,但已埋下隐患。而“再升级超会”则是在此基础上,试图通过卡盟提供的所谓“升级服务”,将低级会员直接跳转为“超级会员”等高级别权益。这种操作的逻辑链条,建立在“已有会员资格可叠加”“平台验证存在漏洞”等假设上,却完全忽视了互联网平台的技术壁垒和规则设计。

从技术层面看,正规平台的会员系统通常具备严格的验证机制。会员资格的绑定往往与账号ID、设备信息、支付凭证等深度关联,且升级操作需要通过官方认证的支付渠道完成。卡盟提供的“升级服务”,无非两种可能:一是利用盗版的升级激活码,这类码本身来源非法,一旦被平台识别,不仅升级无效,原有“刷的会员”也会被立即作废;二是通过脚本或模拟操作伪造升级流程,但现代平台的风控系统已能识别异常行为,轻则触发临时冻结,重则直接封禁账号。例如,某视频平台曾对大量通过非正规渠道获取“超级会员”的用户进行集中清理,导致用户不仅失去会员权益,账号历史观看记录、收藏内容也同步清空,得不偿失。

从风险成本看,“卡盟刷的会员再升级超会”的代价远超短期节省的金钱。首先,账号安全无法保障。卡盟平台本身鱼龙混杂,用户购买会员时往往需要提供账号信息,这些信息可能被卖家用于二次贩卖或盗号,导致个人隐私泄露甚至财产损失。其次,法律风险不容忽视。许多卡盟渠道的会员卡密涉及侵犯著作权、非法经营等行为,用户若长期使用,可能成为平台追责的连带对象。最后,权益稳定性极差。即使暂时通过卡盟“升级”成功,一旦平台更新验证机制或开展会员合规审查,用户的会员资格会瞬间失效,甚至可能因“使用非法激活码”被标记为高风险用户,影响后续通过正规渠道获取会员的资格。

更值得深思的是,这种操作背后反映的是部分用户对“捷径”的盲目追求。在互联网经济中,会员权益的本质是用户对平台内容或服务的付费认可,其价值在于稳定、合法的长期使用体验。卡盟渠道的“低价诱惑”看似打破了价格壁垒,实则破坏了会员经济的底层信任——平台无法识别非正规会员的真实需求,用户也无法享受会员应有的专属服务,如会员专属客服、优先体验权、内容同步更新等。例如,某音乐平台的“超级会员”包含无损音质、免广告、线下活动权益等,但通过卡盟“刷”来的超会,用户可能仅能暂时免广告,却无法获取无损音质资源,更无法参与会员专属活动,所谓的“升级”沦为一场空壳。

从行业趋势来看,随着版权保护力度加大和平台技术升级,卡盟这类灰色渠道的生存空间正在被持续压缩。各大平台已逐步建立会员资格的动态核验系统,与官方支付渠道深度绑定,非正规激活码的使用周期越来越短。同时,监管部门对网络黑灰产的打击力度不断加强,卡盟平台的运营风险日益增高,用户通过这类渠道获取会员,无异于在“钢丝绳上行走”,随时可能跌落。

归根结底,“卡盟刷的会员再升级超会”的操作既不可行,也不可取。其不可行,源于技术验证的严密性和平台规则的不可逾越性;其不可取,则在于高昂的安全风险、法律成本和权益损耗。对于用户而言,会员权益的获取应回归本源——通过正规渠道付费,不仅是对平台内容的尊重,更是对自身账号安全和长期体验的保障。在数字经济的生态中,没有任何“捷径”能够替代合规与诚信,试图通过灰色手段“升级”超会,最终只会得不偿失,反而失去享受真正会员价值的资格。