卡盟刷的会员为何迟迟未到,是哪里出了问题?这个问题在虚拟商品交易领域并不鲜见,许多用户在通过卡盟平台购买会员服务后,常陷入等待的焦虑——明明已支付款项,却迟迟等不到会员权益到账,究竟是平台操作失误、技术故障,还是行业乱象的缩影?要解开这个谜团,需从卡盟生态的底层逻辑、交易链条的潜在风险以及用户与平台的认知错位三重维度深入剖析。

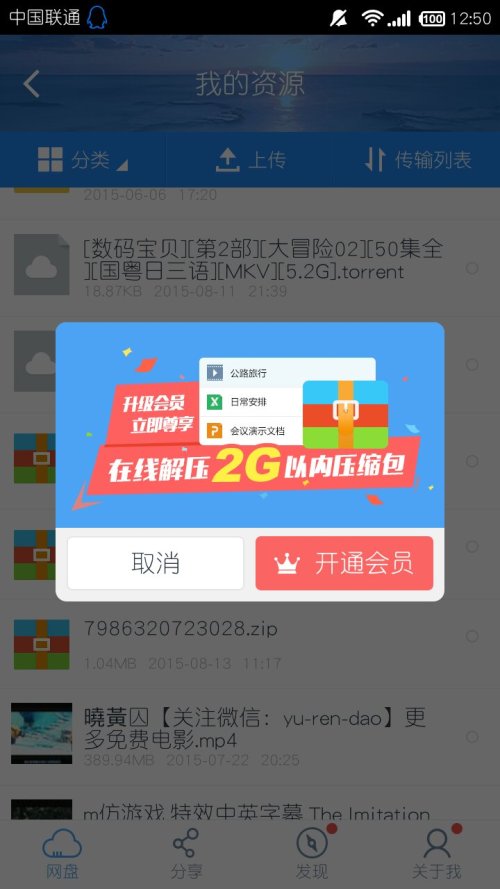

卡盟平台的运营模式与行业特性是延迟问题的根源之一。卡盟作为虚拟商品交易平台,本质上是连接上游服务商(如游戏厂商、视频平台)与下游用户的中间商,其核心业务是批量采购虚拟会员权益,再通过低价套餐转售。这种模式下,部分平台为了压缩成本,会与上游签订“非官方合作协议”甚至灰色渠道采购,导致会员库存本身不稳定。当用户下单后,平台需向上游提交激活请求,若上游接口响应延迟、库存不足或拒绝非授权激活,会员便会卡在“待发放”状态。更值得注意的是,部分中小卡盟平台为吸引流量,推出“超低价秒杀”套餐,实际却无充足库存支撑,采用“先收单后补单”的滚动模式,一旦订单量激增,便会形成严重积压,用户自然只能等待。

用户操作与认知层面的误区同样不可忽视。许多用户在使用卡盟刷会员时,对“虚拟商品交易”的特殊性缺乏了解,容易将实体商品购买的“即时性”逻辑套用到虚拟服务中。例如,部分用户在购买会员时未仔细核对平台提示的“延迟说明”——正规卡盟通常会在商品详情页标注“高峰期延迟1-3个工作日”或“需人工审核”,但用户往往因急于用会员而忽略这些信息。此外,用户操作失误也是常见原因:填写错误的账号信息(如游戏ID、手机号格式错误)、未区分“新用户激活”与“老用户续费”的流程差异,或是在支付环节因网络问题导致订单状态异常,这些都会导致会员发放失败或延迟。更有部分用户为追求低价,选择无资质的“小作坊式卡盟”,这类平台缺乏正规的技术团队和售后机制,出现问题后仅以“系统维护”“接口故障”等理由搪塞,用户维权无门,只能被动等待。

技术层面的瓶颈与风控机制是延迟的“隐形推手”。虚拟会员的发放依赖API接口对接、数据处理和自动化触发系统,任何一个环节出现故障都会导致延迟。例如,卡盟平台与上游服务商的接口可能因版本不兼容、网络波动或数据加密问题导致请求失败,系统虽自动重试,但若重试间隔设置过长,便会延长用户等待时间。同时,为防范恶意刷单和欺诈交易,卡盟平台通常会设置风控机制——对异常IP、高频下单、低价订单等进行人工审核。这本是保护平台和用户利益的必要措施,但部分平台的风控规则过于严苛或缺乏透明度,正常用户订单可能被误判为“风险订单”,从而陷入“审核队列”等待处理,尤其在新用户注册或首次购买时,此类情况更为常见。此外,部分卡盟平台的技术架构落后,采用单服务器处理订单,面对大促期间的流量洪峰,系统响应速度骤降,会员发放自然延迟。

行业乱象与监管缺失加剧了问题的复杂性。卡盟行业长期处于“低门槛、弱监管”状态,大量平台缺乏正规资质,甚至存在“跑路平台”——收到用户款项后,故意拖延或拒绝发放会员,以“刷单”“洗钱”等非法手段牟利。这类平台往往通过社交媒体、短视频平台引流,用“低价秒到”“100%成功”等虚假宣传吸引用户,实则毫无履约能力。更隐蔽的是部分平台的“拖延战术”:初期少量订单及时到账以建立信任,积累一定用户量后,便以“系统升级”“上游政策调整”为由拖延发货,待用户投诉无果后直接关闭平台。这种行业乱象不仅损害用户权益,也导致正规卡盟平台被“劣币驱逐”,为降低风险,正规平台不得不加强审核、延长发放周期,进一步加剧了用户的等待体验。

要解决卡盟刷会员延迟到账的问题,需用户、平台与行业的协同努力。用户应选择具备ICP备案、工商注册信息的正规卡盟平台,仔细阅读商品说明,避免贪图低价选择无保障服务;平台需提升技术投入,优化系统架构,建立实时库存预警机制,同时简化风控流程,对用户订单状态提供透明化追踪;行业层面则需建立统一的服务标准与监管体系,对虚假宣传、恶意拖延等行为严厉打击,推动虚拟商品交易从“野蛮生长”向“规范透明”转型。唯有如此,“卡盟刷会员”才能真正成为便捷高效的虚拟服务渠道,而非让用户陷入无尽的等待与焦虑。