在社群运营实践中,“卡盟刷群”作为一种快速提升群活跃度的灰色手段,始终游走在效果与风险的边缘。不少运营者被其“即时见效”的表象吸引,却忽视了背后真实价值的缺失与长期隐患。卡盟刷群的效果究竟如何?能否真正实现群活跃度的可持续提升?答案藏在数据泡沫与真实用户行为的深层矛盾中。

卡盟刷群的操作逻辑,本质是通过技术或人工方式制造“虚假繁荣”。具体而言,卡盟平台提供的服务包括批量发送群消息、模拟用户互动(点赞、评论、@成员)、甚至虚构群话题讨论,在短时间内迅速拉高群消息量、互动频次等数据指标。对于追求“活跃度KPI”的运营者来说,这种方法确实能在几小时内让群内“热闹非凡”——消息列表刷屏、互动数据飙升,看似解决了“群死寂”的燃眉之急。然而,这种“快速提升”仅停留在数据层面,与真实用户活跃度存在本质区别。真实活跃度应包含用户自发的内容生产、深度互动参与、情感连接建立等核心要素,而刷群产生的互动多为机械式、无意义的“僵尸行为”,无法转化为社群的实际价值。

表面数据光鲜的背后,是群活跃度质量的全面崩塌。卡盟刷群的内容往往缺乏针对性,可能是随机复制粘贴的段子、无意义的表情包,或是与群主题无关的广告信息。这类内容不仅无法吸引用户真实参与,反而会稀释群内有效信息的浓度,让真正有需求的用户感到困惑和反感。例如,一个以“宝妈育儿经验分享”为主题的群,若突然被大量刷屏的“游戏代练”消息占据,原本积极参与讨论的妈妈们会迅速失去表达欲,群的核心价值随之瓦解。更关键的是,用户对虚假互动的感知远比想象中敏锐。当群内长期充斥着重复、低质的内容时,即使是新用户也能察觉到“人气虚假”,进而对社群的信任度产生怀疑。这种信任一旦透支,后续即使投入真实运营资源,也难以挽回用户流失。

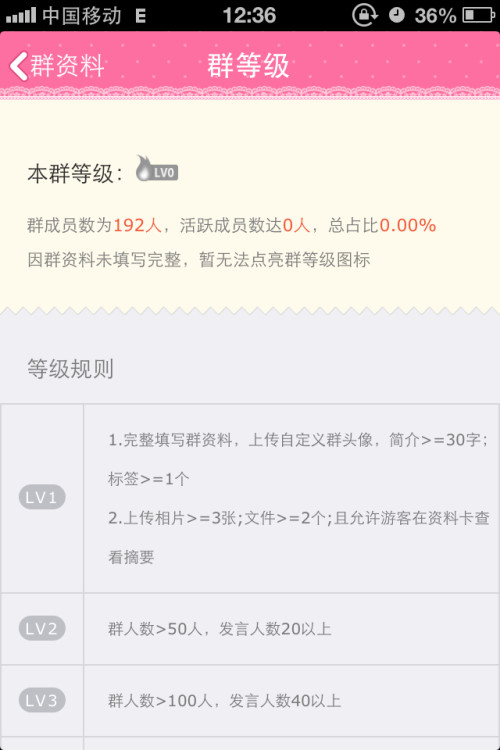

长期依赖卡盟刷群,还会引发运营策略的恶性循环与风险反噬。从平台规则角度看,微信、QQ等社群工具对异常行为有严格的检测机制,频繁的刷群操作极易触发风控系统,导致群被限流、封禁,甚至运营者账号受到处罚。据行业观察,大量依赖刷群的社群在3个月内活跃度断崖式下跌,原因正是刷群账号被平台识别后,群内“虚假人气”消失,真实用户因长期体验差而批量退群。此外,刷群成本看似低廉,实则存在隐性浪费。以一个500人的群为例,每月刷群费用可能达数百元,但这些投入无法沉淀为用户资产,反而让运营者陷入“不断刷群→数据短暂回升→用户流失→继续刷群”的怪圈,最终忽视了对用户真实需求的挖掘与满足。

真正提升群活跃度的核心,在于构建“用户价值驱动”的良性生态,而非依赖数据造假。首先,社群定位需精准聚焦目标用户的核心需求。例如,一个面向职场新人的群,与其刷无关消息,不如定期分享行业干货、组织线上答疑、发起职业规划话题讨论,让用户在群内获得实际帮助。其次,互动设计要激发用户的参与感与归属感。可以通过“用户故事征集”“问题互助悬赏”“主题打卡挑战”等形式,鼓励用户主动输出内容,形成“用户创造内容→用户互动参与→用户留存转化”的正向循环。最后,数据监测需回归本质,关注“用户发言率”“内容互动深度”“话题参与人数”等真实指标,而非单纯追求消息数量。某知名社群运营案例显示,通过每周发起“用户痛点解决日”,让群成员轮流分享问题并集体讨论,半年内群活跃度提升300%,且用户留存率远高于刷群社群。

卡盟刷群看似是群活跃度的“速效救心丸”,实则是饮鸩止渴的短视行为。在社群运营的长跑中,虚假数据永远无法替代真实用户的价值认同。只有回归“以用户为中心”的本质,通过优质内容、精准互动、信任构建,才能让群活跃度实现从“量”到“质”的跨越,最终沉淀为社群的核心竞争力。对于运营者而言,放弃对刷群捷径的幻想,转而深耕用户需求,才是让社群真正“活起来”的唯一正道。