网络上充斥着“卡盟刷钻教程”“一键获取钻石”的诱惑性广告,让不少虚拟商品用户动心——卡盟刷钻真的那么简单吗?自己动手就能行吗?剥开这些光鲜的宣传外衣,背后是技术门槛的真相、操作成本的隐形壁垒,以及法律与账号的双重风险。

“卡盟刷钻”的核心逻辑,是通过非正规手段绕过平台支付或验证机制,直接获取虚拟商品(如QQ会员、游戏点卡等)。所谓“简单”,往往建立在“有漏洞可钻”的假设上,但现实是,成熟的虚拟商品平台早已构建起多层防护体系。以卡盟为例,其交易系统通常集成设备指纹识别、行为风控、实时验证码等多重防护:用户登录时的设备型号、操作习惯、IP地址都会被记录,异常操作(如短时间内频繁切换账号、大额虚拟商品无支付记录领取)会触发风控系统自动拦截。所谓的“刷钻工具”声称能“模拟真实用户”“绕过验证”,实则大多为骗局——要么是无效代码,要么在执行过程中植入木马,盗取用户的账号密码甚至支付信息。普通用户若轻信这些“傻瓜式工具”,不仅无法刷到钻石,反而可能赔了账号又折钱。

退一步讲,即便存在个别技术漏洞,“自己动手”的操作门槛也远超想象。真正的“刷钻”并非点一下按钮就能完成,而是需要具备编程知识(如Python爬虫开发、HTTP协议分析)、代理IP池管理、多账号养号等综合能力。例如,要绕过验证码,可能需要接入第三方打码平台,而打码服务的成本(每千次验证码约5-10元)会随着操作量增加而累积;要避免被风控系统识别,需要模拟真实用户的操作间隔(如每次领取间隔5-10分钟),并定期更换设备指纹,这对普通用户的时间成本和精力消耗是巨大的。更关键的是,虚拟商品平台的算法迭代速度远超个人学习速度——今天的方法可能明天就失效,而用户却需要不断投入时间研究新“漏洞”,这种“猫鼠游戏”本质上是一场高投入、低回报的赌博。

“自己动手”的最大风险,并非技术失败,而是法律与账号的双重威胁。根据《网络安全法》第27条,任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动。卡盟作为合法经营的虚拟商品交易平台,其交易系统受法律保护,用户通过“刷钻”手段获取虚拟商品,本质上属于侵犯平台财产权益的行为,情节严重的可能构成犯罪。即便从平台协议看,几乎所有虚拟商品服务都明确禁止“刷钻”“外挂”等行为,一旦被发现,账号将被永久封禁,用户此前投入的时间、金钱(如充值的会员费)将全部清零。更值得警惕的是,部分“刷钻教程”会诱导用户提供身份证号、手机号等敏感信息,声称“用于实名认证”,实则是在收集用户数据用于非法交易,用户稍有不慎就可能陷入更大的法律风险。

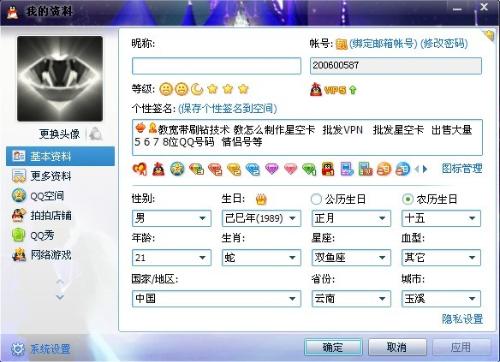

从行业生态看,“卡盟刷钻”的“简单”宣传,本质上是产业链收割用户的套路。所谓“卡盟”本身是虚拟商品的批发平台,商家通过批量采购低价虚拟商品再转售获利,而“刷钻”则是这条产业链末端的灰色业务。真正的“刷钻资源”掌握在少数技术团伙手中,他们利用平台漏洞批量获取虚拟商品后,会以“内部渠道”“低价折扣”为诱饵,出售给普通用户。而那些声称“教你刷钻”的教程,要么是引流到付费课程(实则贩卖无效工具),要么是诱导用户下载恶意软件(盗取账号信息)。普通用户若试图“自己动手”,不仅无法接触到核心漏洞,反而可能成为产业链中被收割的“韭菜”——投入时间学习却一无所获,甚至因账号被封而损失更多。

那么,获取虚拟商品是否有更可靠的路径?答案是肯定的。平台官方始终提供合规的价值获取方式:通过完成任务、参与活动、合理消费等途径,用户不仅能安全获得虚拟商品,还能享受平台提供的正常服务保障。例如,许多游戏会推出“每日签到”“成就系统”,用户通过持续游戏即可免费获取道具;社交平台会定期举办“用户回馈活动”,普通用户也能通过分享、互动获得会员权益。这些方式虽然需要付出时间或金钱,但本质上是“等价交换”——用户用劳动或消费换取虚拟商品,既安全可靠,又能真正享受虚拟服务带来的价值。

虚拟世界的规则与现实世界并无二致:任何试图绕过规则“走捷径”的行为,最终都需要付出更高的代价。卡盟刷钻的“简单”只是幻象,“自己动手”更可能陷入技术与法律的双重陷阱。与其在灰色地带冒险,不如通过合规途径积累虚拟资产——这才是长久之计,也是对自身数字权益的真正保护。