在数字游戏产业迅猛发展的背景下,卡盟卖挂现象日益凸显,引发社会热议:此类交易是否合法?背后潜藏哪些风险?卡盟作为游戏虚拟卡交易平台,常被用于销售游戏外挂,即作弊工具,这直接触及法律与安全的双重红线。卡盟卖挂本质上属于非法交易,其运作模式不仅违反中国法律法规,更对玩家、游戏厂商及整个网络生态构成多重威胁。深入剖析这一现象,需从合法性界定、风险类型、社会影响及应对策略等维度展开,以揭示其危害并倡导健康网络环境。

卡盟卖挂的核心在于虚拟商品交易与外挂销售的结合。卡盟平台最初设计为合法游戏点卡、装备的交易市场,但部分不法分子利用其匿名性和便捷性,转而销售游戏外挂程序。外挂通过修改游戏数据或系统机制,帮助玩家获得不公平优势,如自动瞄准、无限生命等。这种交易通常以加密货币或虚拟货币结算,规避传统金融监管,形成灰色产业链。从概念上看,卡盟卖挂属于网络交易中的非法虚拟商品范畴,其关联短语如“游戏作弊工具销售”、“网络黑市交易”等,均指向同一违法本质。此类交易的应用场景多见于大型多人在线游戏(MMO)和竞技类游戏,玩家为追求短期利益而购买,却忽视了长远危害。

合法性分析是探讨卡盟卖挂的首要议题。依据中国《网络安全法》《著作权法》及《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》,销售和使用游戏外挂均属违法行为。外挂程序侵犯游戏厂商的著作权,破坏游戏公平性,扰乱市场秩序。卡盟平台若未严格审核交易内容,可能构成共同侵权。例如,2022年某知名卡盟因售卖外挂被警方查处,负责人以非法经营罪获刑,这印证了法律对虚拟商品交易的严格规制。此外,国家版权局多次强调,游戏外挂不属于“合理使用”范畴,任何销售行为均需行政许可。现实中,卡盟卖挂的隐蔽性使其难以监管,但执法部门通过大数据追踪和平台协作,已破获多起大案,凸显了法律威慑力。因此,从价值角度看,卡盟卖挂的“便利”表象下,隐藏着对知识产权和公共利益的严重侵蚀。

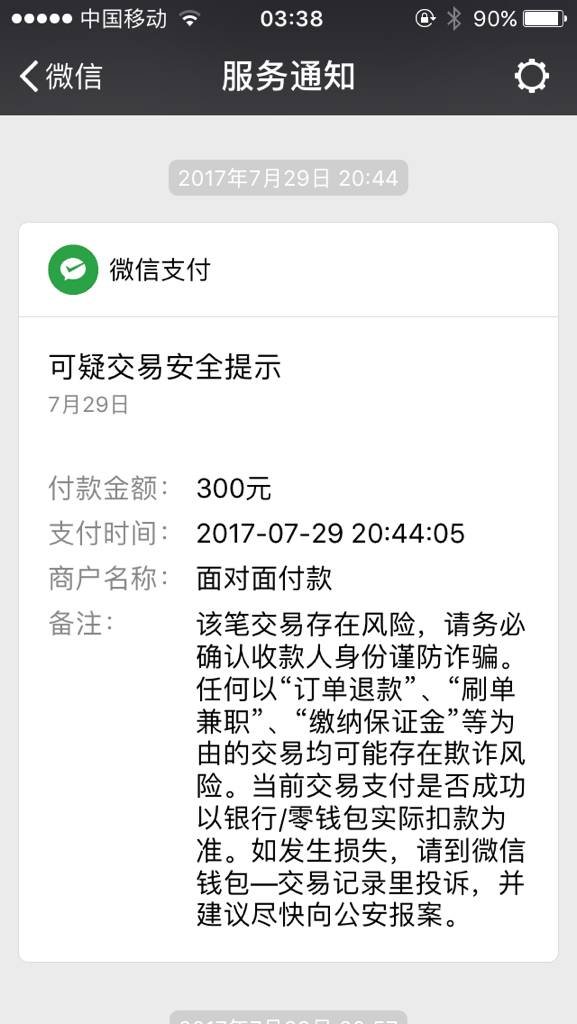

风险剖析揭示了卡盟卖挂的多维危害。法律风险方面,参与者面临刑事处罚,如销售者可能被判非法经营罪,购买者则可能因使用外挂被封号或罚款。安全风险更为严峻:卡盟交易常伴随恶意软件植入,玩家支付后可能遭遇账号被盗、个人信息泄露,甚至资金诈骗。经济风险同样显著,外挂交易滋生虚假需求,推高虚拟物价,破坏游戏经济平衡。例如,某热门游戏中,外挂泛滥导致普通玩家流失,厂商收入锐减。社会层面,此类交易助长投机心理,削弱游戏竞技精神,并可能诱发更广泛的网络犯罪,如洗钱或数据贩卖。卡盟卖挂的风险链不仅限于个体,更延伸至整个数字生态,其应用趋势显示,随着区块链技术兴起,交易手段更趋隐蔽,但风险也随之升级,如智能合约被用于非法外挂分发。

应对卡盟卖挂的挑战,需多方协同治理。技术层面,游戏厂商应加强反作弊系统,利用AI实时监测异常行为;法律层面,需完善虚拟商品交易法规,明确平台责任,如要求卡盟实施实名认证和交易审核。社会倡导上,玩家教育至关重要,应普及法律知识,强调公平游戏的价值。趋势分析表明,随着中国“清朗”行动推进,网络黑市交易受到强力打压,卡盟卖挂的空间正被压缩。然而,挑战依然存在,如跨境交易和加密货币使用增加了执法难度。对此,建议玩家自觉抵制诱惑,选择合法游戏渠道;厂商与政府合作建立举报机制,形成长效监管。卡盟卖挂的非法本质决定了其不可持续性,唯有通过集体行动,才能维护网络空间的清朗与安全。

卡盟卖挂的非法性和风险性不容忽视,它不仅挑战法律底线,更侵蚀数字社会的信任基础。玩家应清醒认识到,捷径背后是深渊;游戏厂商需将安全置于首位,技术防范与法律威慑并重;社会各界则应共同倡导健康游戏文化,让虚拟世界回归公平竞技的本质。唯有如此,网络交易才能真正服务于创新与繁荣,而非沦为违法温床。