卡盟定位软件的核心价值,在于通过精准定位与可靠防丢机制,为流动资产构建数字化“安全网”。然而,在实际应用中,复杂环境下的定位漂移、信号干扰导致的丢失风险,始终是行业亟待突破的瓶颈。如何让定位更精准、防止丢失?这不仅是技术优化问题,更是对场景需求、算法逻辑与硬件协同的深度整合。

精准定位的技术底座:多源融合与算法迭代

定位精度是卡盟定位软件的命脉。单一定位技术(如GPS、基站或Wi-Fi)在复杂环境中存在天然局限:GPS在城市峡谷中易受高楼遮挡,基站定位精度依赖基站密度,Wi-Fi信号则受电磁干扰显著。当前行业共识是通过多源融合定位,结合惯性导航(IMU)、地磁匹配、蓝牙信标等技术,构建“冗余互补”的定位体系。例如,在室内场景,以蓝牙信标为基准辅助Wi-Fi定位,结合IMU的航迹推算,可将精度提升至1-3米;在户外,GPS与基站数据融合,通过卡尔曼滤波算法剔除噪声,即便在信号弱区域也能保持5米级精度。算法迭代同样关键——传统定位算法依赖历史数据预测,而基于深度学习的时空感知模型,能通过分析区域人流密度、信号特征动态调整定位权重,进一步减少“定位跳变”问题。

防止丢失的主动防御:从被动追踪到智能预警

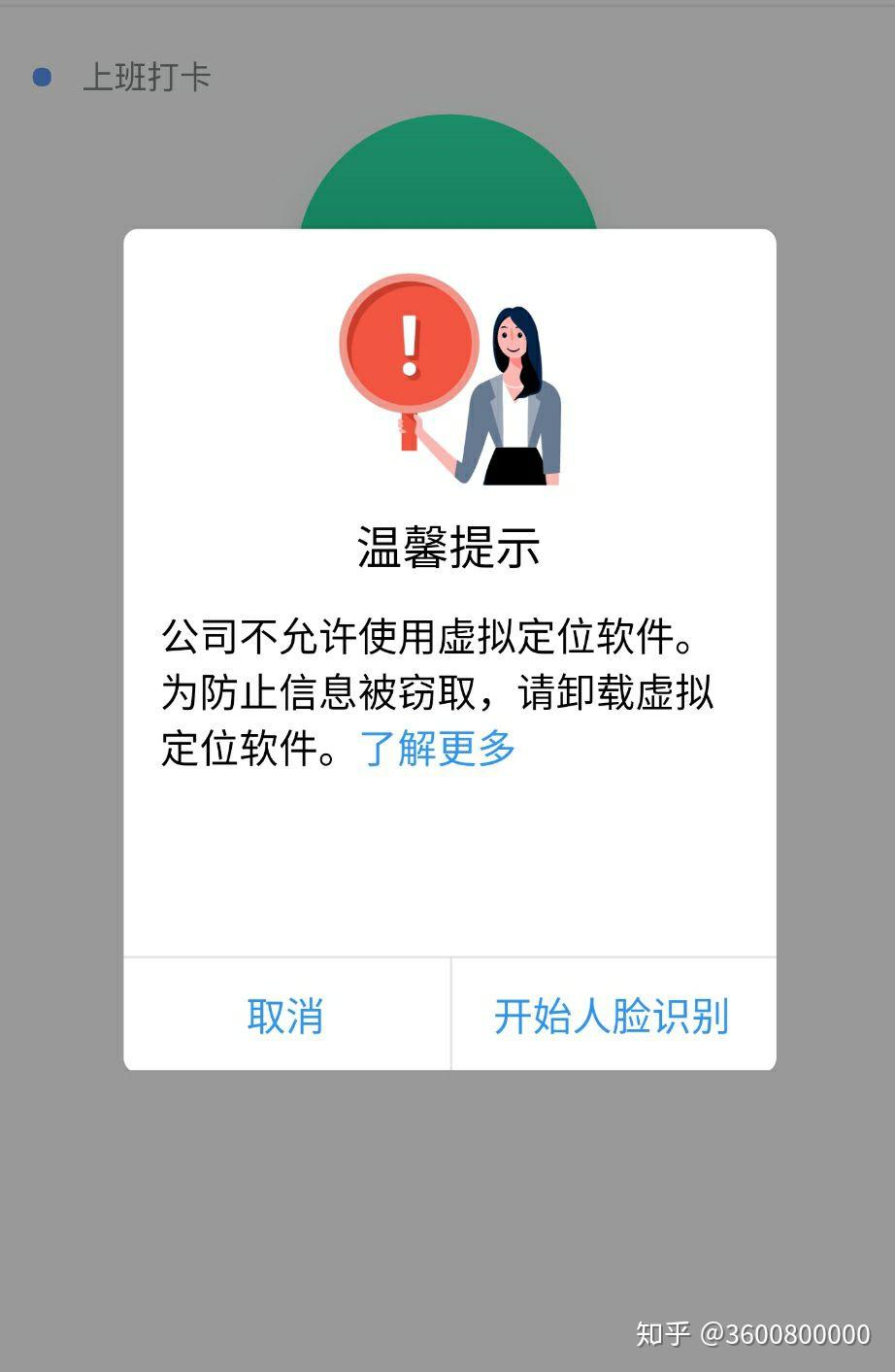

防止丢失不能仅依赖“事后追踪”,更需要构建主动防御体系。卡盟定位软件需通过“阈值监测+行为分析”双机制实现预警。一方面,设置多维物理阈值:当设备超出预设电子围栏、加速度异常(如被暴力拆卸)、电量骤降至安全线以下时,立即触发本地声光报警与云端推送;另一方面,结合机器学习识别异常行为模式。例如,共享充电宝场景中,若设备连续2小时处于静止状态但定位数据持续漂移,系统可判定为“信号欺骗”或“拆机盗取”,自动锁定并发送警报。此外,硬件层面的“防丢冗余设计”同样关键:内置备用电池确保断电后持续工作48小时,多模通信模块(支持4G/5G/NB-IoT)避免单一网络中断,甚至通过物理防拆开关触发硬件自毁,保障数据安全。

场景适配:差异化需求下的技术调优

精准定位与防丢策略需深度适配行业场景。物流领域强调“全程追踪”,卡盟定位软件需整合车辆CAN总线数据,结合GPS与惯性导航,实现行驶中厘米级定位,同时通过温度、湿度传感器实时监控货物状态,避免运输途中的“隐性丢失”;共享经济场景则需平衡成本与精度,采用“低功耗蓝牙+基站定位”组合,在保证10米级精度的同时,将设备功耗控制在毫安级,延长电池寿命至2年以上;贵重资产(如医疗设备、工程机械)场景,则需引入区块链技术,将定位数据上链存证,确保轨迹信息不可篡改,同时通过卫星通信+地面基站的双链路备份,确保在偏远地区无信号盲区。

挑战与破局:技术瓶颈与生态协同

尽管技术不断演进,卡盟定位软件仍面临三大挑战:一是复杂电磁环境下的信号稳定性,例如在高压变电站附近,强电磁场易导致定位模块失灵,需通过硬件屏蔽技术与抗干扰算法优化;二是电池续航与定位精度的矛盾,高精度定位需频繁通信,功耗剧增,而低功耗模式又可能牺牲实时性,解决方案在于采用“动态采样策略”——在静止状态下降低定位频率,移动时自动提升采样率;三是数据隐私与合规风险,定位数据涉及用户隐私,需通过差分隐私技术对位置信息脱敏,并严格遵循《数据安全法》要求,实现数据“可用不可见”。

未来,卡盟定位软件将向“智能化协同”演进。边缘计算的应用将使数据处理从云端下沉至终端设备,减少延迟;AI算法的预测能力将进一步强化,通过分析历史轨迹与实时环境,预判设备丢失风险;同时,与物联网生态的深度融合(如与智慧城市管理系统联动),可构建“定位-预警-处置”闭环,一旦设备丢失,系统自动调取周边监控、规划最优找回路径。

精准定位与防丢,本质是对“确定性”的追求。在技术持续突破的背景下,卡盟定位软件不仅是资产的“守护者”,更是流动资源高效流转的“基础设施”。唯有扎根场景需求、深耕技术细节,才能真正实现“厘米级可见、毫秒级响应、全天候防护”,让每一份流动资产都在数字化视野中“看得清、守得住”。