卡盟平台突然无法使用,用户困惑与原因待查的现象近期引发行业广泛关注。作为曾经连接虚拟商品上下游的重要渠道,卡盟平台的突然“失声”不仅让数万用户陷入交易停滞的困境,更折射出虚拟商品交易领域在合规化浪潮下面临的深层变革。要理解这一现象,需从卡盟平台的生态定位、突发故障的多维诱因及行业转型逻辑切入,方能厘清表象背后的本质。

卡盟平台的核心价值在于构建轻量级的虚拟商品流通网络。早期,这类平台以游戏点卡、话费充值、虚拟道具等低频标品为切入点,通过整合上游供应商资源与下游中小代理商,形成“一件代发”的分布式交易模式。其优势在于低门槛、高效率:个人用户无需囤货即可成为代理,平台则通过流量分成与技术服务费盈利。这种模式在移动互联网爆发期迅速扩张,一度成为虚拟商品交易的重要基础设施。然而,随着行业成熟,卡盟平台的生态局限性逐渐显现——过度依赖价格竞争、缺乏正品保障机制、对灰色地带的默许,使其始终游走在合规边缘。当监管政策与技术环境发生剧变时,这种脆弱的生态平衡便极易被打破。

用户困惑的根源,在于对卡盟平台依赖与风险认知的错位。对于大量中小代理商而言,卡盟平台不仅是交易渠道,更是维系客户关系、管理库存的核心工具。平台突然无法访问,直接导致充值订单积压、虚拟商品交付中断,甚至引发下游用户的信任危机。社交媒体上,“卡盟平台登录不上怎么办”“充值的钱还能退吗”等提问高频出现,反映出用户对平台风控能力的信任崩塌。更深层次的问题在于,多数用户并未意识到卡盟平台长期存在的合规隐患:部分平台为追求流量,对上游供应商资质审核流于形式,甚至默许洗钱、盗版虚拟商品等非法交易,这种“野蛮生长”模式在监管趋严的背景下注定难以为继。

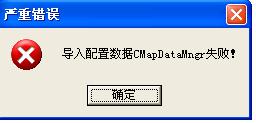

导致卡盟平台突然无法使用的原因,需从技术、监管与行业自身三个维度综合研判。技术层面,分布式架构的系统漏洞可能是直接诱因。卡盟平台通常采用多节点服务器架构,以应对高并发交易,但若核心数据库缺乏冗余备份,或第三方支付接口出现故障,极易引发连锁反应。例如,某头部平台近期因服务器机房遭雷击导致数据丢失,便直接造成服务瘫痪。此外,DDoS攻击等网络安全威胁也不容忽视——虚拟商品交易领域的高额资金流,使其成为黑客攻击的高价值目标,一旦防御体系失效,平台服务便可能瞬间中断。

监管层面的压力则是更深层的原因。近年来,随着《网络安全法》《电子商务法》等法规的落地,虚拟商品交易领域的合规门槛显著提高。监管部门对平台实名制、资金存管、商品溯源的要求日趋严格,而部分卡盟平台因历史遗留问题,难以在短期内满足合规要求。例如,某平台因未按要求建立用户风险等级评估制度,被监管部门责令整改,整改期间被迫暂停服务。这种“合规倒逼”机制,本质上是行业从无序走向有序的必然过程,但对依赖灰色地带生存的平台而言,无异于“生死考验”。

行业自身的生态恶化则是内因。卡盟平台长期陷入“价格战”怪圈,为吸引代理商,平台不断降低技术服务费,甚至默许虚假交易、刷单行为,导致利润空间被严重压缩。当平台盈利难以覆盖技术维护与合规成本时,资金链断裂风险便会陡增。近期多家平台因运营方“跑路”导致服务终止,便是这一逻辑的直接体现。此外,头部平台的虹吸效应也加剧了行业分化:少数合规平台通过技术投入与合规建设获得用户信任,而中小平台则因缺乏竞争力逐渐退出市场,这种“洗牌”过程必然伴随服务中断的现象。

卡盟平台的突然停摆,本质上是行业转型期的阵痛。对于用户而言,这一事件敲响了风险警钟:虚拟商品交易需优先选择具备完善资质的平台,避免将资金集中于单一渠道;对于行业参与者而言,合规化转型已非选择题,而是生存题。平台需从“流量思维”转向“价值思维”,通过区块链等技术实现商品溯源,通过银行存管保障资金安全,才能在监管趋严的环境下建立长期竞争力。监管部门则需进一步明确虚拟商品交易的合规边界,通过“沙盒监管”等创新方式,引导行业在规范中发展。

卡盟平台无法使用的原因待查,但这一现象已为行业敲响警钟。虚拟商品交易作为数字经济的重要组成部分,其健康发展离不开技术赋能、合规引导与用户觉醒的三重驱动。唯有告别野蛮生长,构建透明、安全的交易生态,才能让卡盟平台这类传统渠道在数字化浪潮中找到新的定位,而非成为被时代淘汰的“遗迹”。