卡盟平台兜售的“颤音粉丝”成了不少账号运营者的“速效救心丸”,但快速堆砌的数字真能转化为影响力吗?

卡盟平台的运作逻辑与用户心理构成了买粉现象的底层土壤。这类平台以“虚拟商品交易中介”的身份存在,将颤音粉丝拆解成标准化套餐:从“100粉/9.9元”的体验装到“10万粉/599元”的批发装,价格低至每个粉丝不足0.1元,承诺“实时到账”“永久保真”。用户只需输入账号ID,支付后粉丝数便像被注入了“生长激素”,几分钟内暴涨。背后的心理驱动不难理解:在“流量=价值”的内容生态中,粉丝数成了账号权重的“硬通货”,新账号急于突破“零粉丝”的冷启动困境,成熟账号想用数据包装“头部光环”,买粉看似是性价比最高的捷径。

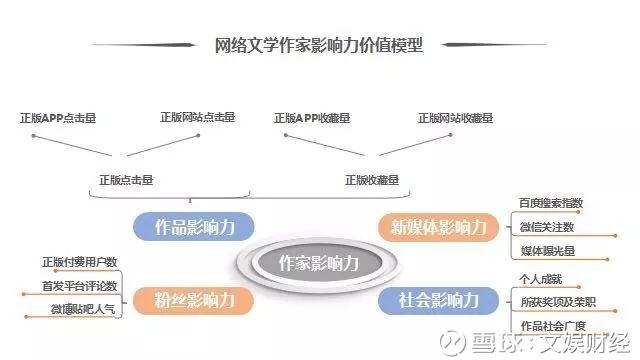

然而,粉丝数从来不是影响力的等价物,这是内容行业最基础的认知误区。影响力本质上是账号对用户行为、认知产生的实际作用,核心指标包括互动率(点赞、评论、转发、收藏)、完播率、粉丝粘性(复访频次、互动深度)以及商业转化能力(带货、引流效果)。卡盟提供的粉丝多为“机器注册号”或“批量养号号”——头像统一为默认卡通图,昵称是“用户123456”的无意义组合,动态栏永远空白,这类“僵尸粉”连最基本的“点赞”动作都无法完成。算法会通过用户行为数据精准识别账号质量:一个10万粉丝的账号若视频平均点赞量不足百,算法会判定为“低价值内容”,自然流量推送锐减,陷入“高粉丝-低曝光-更低互动”的死循环。这种数据泡沫不仅无法提升影响力,反而会成为账号的“负资产”。

买粉背后的隐性成本与风险远超想象。首先是账号安全风险,颤音平台已建立完善的异常数据监测机制,短时间内粉丝量激增但无对应互动(如新增粉丝无关注、无点赞行为),会被系统标记为“刷粉嫌疑账号”,轻则限流、降权,重则永久封禁。某美妆博主曾为接单购买5万粉丝,结果账号被限流80%,视频播放量从10万暴跌至2万,商业合作全部泡汤。其次是数据泡沫的反噬,如今MCN机构、广告商已普遍使用第三方数据工具(如飞瓜数据、蝉妈妈)核查粉丝画像,虚假粉丝的地域分布异常(如80%粉丝集中在偏远小城)、活跃时段规律(如凌晨集中涨粉)等问题会暴露无遗。某服装品牌曾与一个“20万粉丝”的博主合作,结果发现粉丝中90%为僵尸粉,最终不仅损失了10万推广费,还因虚假宣传被消费者投诉。更严重的是长期价值损耗,依赖买粉的账号会逐渐丧失内容创作动力,将精力放在“如何补粉维持数据”上,一旦停止买粉,粉丝数断崖式下跌,真实用户也会因内容质量低而流失,最终“竹篮打水一场空”。

对比买粉的短期虚假繁荣,真实影响力的构建虽慢但根基稳固。以垂直领域深耕为例,科技博主通过持续输出“手机参数深度解析”“数码产品实测”等干货内容,吸引对数码感兴趣的精准粉丝,这些粉丝因内容价值产生信任,互动率自然提升(优质内容的点赞率可达8%-15%,评论率超3%)。算法会识别高互动优质内容,将其推送给更多潜在用户,形成“优质内容-精准粉丝-高互动-算法推荐-更多粉丝”的正向循环。数据显示,真实粉丝的转化率是僵尸粉的20倍以上,某美食博主通过真实运营积累8万粉丝,单条视频带货销售额可达50万元,而同期买粉10万的同类账号,带货销售额不足5万元,且退货率高达30%。

行业趋势正在加速淘汰“买粉”模式。随着内容行业进入“精耕细作”阶段,颤音等平台正加大对虚假数据的打击力度。2023年抖音上线“粉丝质量分”功能,实时监测粉丝活跃度、互动真实性,异常数据账号会被标注;部分头部MCN机构已将“无刷粉记录”纳入合作门槛,要求账号提供近3个月的粉丝增长数据报告。卡盟平台的“永久保真”承诺在算法升级下逐渐失效,用户购买后可能面临“24小时内掉粉30%”的情况,需不断追加成本维持数据,最终陷入“买-掉-再买”的恶性循环。

放弃对“数字幻觉”的执念,回归内容创作的本质,才是提升影响力的唯一捷径。卡盟平台兜售的粉丝或许能暂时满足虚荣心,但无法替代优质内容带来的真实用户认可和长久商业价值。在颤音的生态里,真正的“影响力”从来不是冰冷的数字,而是与用户建立的情感连接、对垂直领域的专业贡献,以及持续创造价值的生命力。对于运营者而言,与其在虚假数据的泡沫中沉浮,不如沉下心打磨内容,让每一个粉丝都成为影响力的真实见证者和传播者。