在快手短视频的流量竞争中,账号数据表现直接影响曝光与变现能力,部分创作者为快速提升点赞量,转向使用“快手刷赞软件”进行“秒刷”,试图通过技术手段实现数据的指数级增长。这种操作的实际效果究竟如何?是短期突破的“捷径”,还是埋下长期隐患的“陷阱”?需从数据表象、平台机制、用户行为等多维度深入剖析。

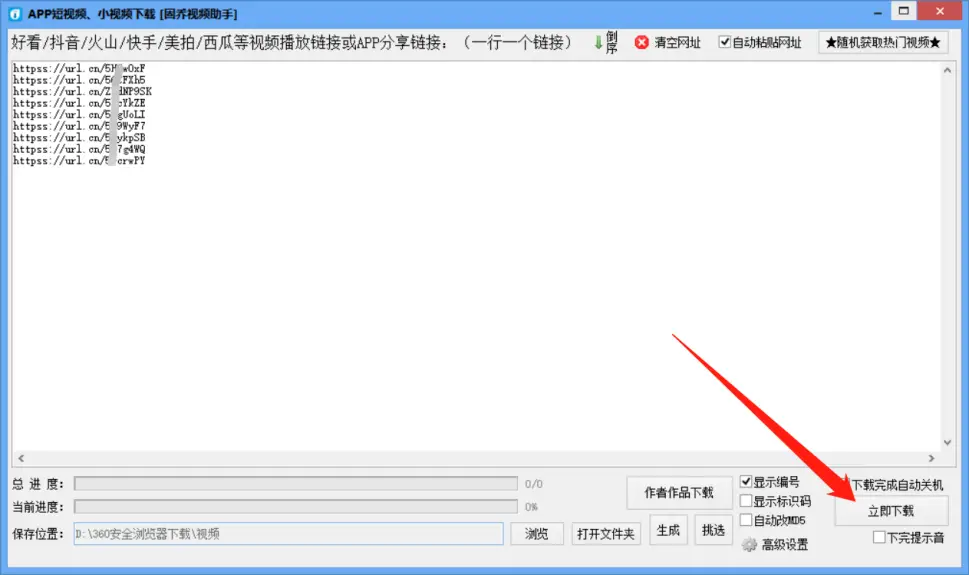

所谓“秒刷”,即通过特定软件在短时间内(甚至秒级)为视频批量增加点赞,其核心逻辑在于模拟真实用户行为,或利用平台算法的早期识别漏洞,绕过人工操作的延迟。这类软件通常宣称“万赞秒到”“无痕刷赞”,吸引急于提升账号权重的创作者。但从技术本质看,其“效果”始终停留在数据表层,与真实用户互动存在本质差异。

短期数据增长确实能满足创作者的“数据焦虑”。例如,一条原本仅有几十赞的视频,通过秒刷可迅速突破千赞、万赞,在快手“推荐页”获得更多初始曝光,形成“数据好看—平台推荐更多—更多用户看到”的初步循环。部分新手账号甚至将此视为“破冰”手段,认为高点赞能吸引自然流量,带动评论、转发等真实互动。但这种“效果”如同沙上建塔,缺乏真实用户行为的支撑,极易在平台数据核查中暴露。

快手算法的核心逻辑是识别用户真实兴趣与互动质量,而非单纯看数据总量。秒刷的点赞多来自“僵尸号”或重复IP,用户画像模糊、停留时间极短,无法转化为有效互动指标(如完播率、评论深度)。当平台算法检测到某视频“点赞量高但互动率低”,反而会判定其“数据异常”,降低推荐权重。此时,创作者会发现,即使刷出十万赞,后续视频的自然流量仍无起色,甚至因账号标签混乱而陷入“推荐瓶颈”。

平台监管是刷赞软件最直接的“天花板”。快手近年来持续升级反作弊系统,通过AI模型识别异常点赞行为(如短时间内同一IP大量点赞、账号无历史互动记录突然高频点赞等),违规账号将面临限流、封禁等处罚。数据显示,2023年快手因“虚假数据”处理的账号超百万,其中超七成涉及使用刷赞软件。此外,用户对“数据造假”的敏感度提升,高赞却零评论的视频易引发质疑,反而损害账号公信力。

不可否认,在特定场景下,秒刷软件对“冷启动”账号有微弱辅助作用。例如,新账号发布视频后,通过少量秒刷点赞(如数百赞)避免因“零互动”被平台判定为低质量内容,获得初始推荐。但这种“辅助”需控制在极小范围,且必须搭配优质内容——若视频本身吸引力不足,即使刷出点赞也无法留住用户,最终仍会被算法淘汰。本质上,秒刷无法解决“内容不行”的核心问题,仅能作为“锦上添花”的伪工具。

在快手生态中,真正的“效果”从来不是数字的堆砌,而是用户对内容的真实认可。创作者应将精力放在打磨视频创意、优化互动策略(如引导评论、利用话题挑战)上,通过自然流量积累精准粉丝。对于“秒刷软件”,需清醒认识到其短期数据幻象背后的长期风险——账号安全、生态健康、用户信任,远比一时的点赞数字更重要。唯有回归内容本质,才能在快手竞争中走得更稳、更远。

使用快手刷赞软件进行秒刷,看似能快速提升数据,实则是一场“饮鸩止渴”的游戏。其效果在表象上或许能带来短暂的曝光满足,但在深层逻辑中,却因与平台算法、用户需求的背离而难以为继。对于真正想扎根快手生态的创作者而言,放弃对“秒刷效果”的执念,将资源投入到内容创新与用户连接中,才是实现账号长效增长的正道。毕竟,短视频竞争的终局,永远属于那些能打动真实用户的内容,而非虚假数据的堆砌者。