卡盟承接盗号,这个隐匿在灰色地带的黑色产业链,正以更隐蔽的方式侵蚀着用户的数字安全。原本作为游戏充值渠道的“卡盟”,早已异化为盗号者清洗、转卖赃号的“中转站”,其运作模式之成熟、分工之精细,远超普通用户的想象。揭开这一真相,并非为了渲染恐慌,而是要让每个网民清醒认识到:账号安全早已不是“个人小事”,而是数字时代必须守住的“第一道防线”。

卡盟承接盗号的真相,本质是“信息窃取—价值验证—流量变现”的黑色链条。上游盗号者通过钓鱼链接、恶意软件、社工诈骗等手段批量获取账号密码,这些账号可能来自游戏、社交、支付等各类平台。中游的卡盟则扮演“洗号者”角色:他们会测试账号的有效性(如游戏登录是否成功、余额是否充足)、评估账号价值(稀有道具、等级、信用分等),再将“优质账号”分类标价,通过加密聊天工具或暗网交易平台转卖给下游需求者。下游可能是游戏代练工作室(盗用高等级账号刷资源)、黑产从业者(利用社交账号实施诈骗),或是普通用户(误购“低价账号”卷入法律风险)。这一链条中,卡盟并非简单的“交易平台”,而是通过“技术封装”(如提供虚拟号码中转、加密支付通道)和“风险隔离”(不直接接触原始盗号数据),将自己伪装成“灰色服务商”,逃避监管打击。

这种隐秘的“账号清洗”流程,构建了从个人信息窃取到商业变现的完整闭环,其危害具有“涟漪效应”。对个人用户而言,账号被盗绝非“丢个游戏号”那么简单:游戏账号里的虚拟装备可能被洗劫一空,支付账号关联的银行卡资金可能被转移,社交账号中的好友列表、聊天记录可能被用来实施“熟人诈骗”,甚至个人身份信息被二次售卖,导致精准诈骗或身份冒用。对企业而言,用户账号数据的泄露不仅意味着用户流失,更可能触发监管处罚,品牌信誉遭受重创。对社会而言,卡盟盗号产业链的持续存在,助长了“不劳而获”的犯罪心理,破坏了数字经济的信任基础——当用户连账号安全都无法保障,线上交易、社交娱乐、政务服务等数字生活场景的健康发展便无从谈起。

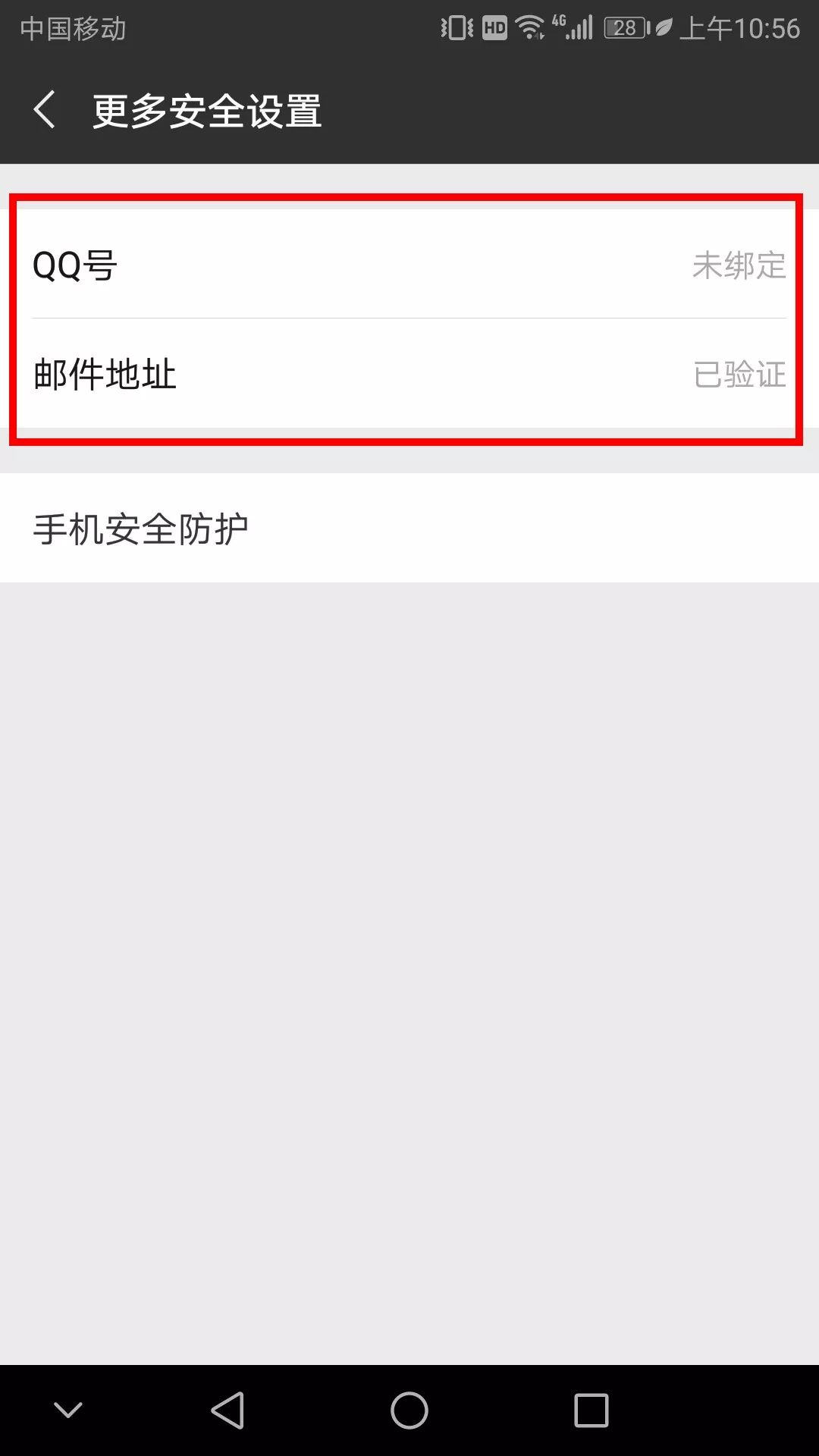

面对卡盟承接盗号的严峻现实,防范账号安全需要构建“技术+行为+生态”的三维防护网。技术层面,用户需主动启用“双因素认证”(2FA),即密码之外增加指纹、验证码等第二重验证,这是抵御撞库攻击(用泄露密码批量尝试登录)最有效的手段;定期更换密码并使用“密码管理工具”生成高强度随机密码(避免“一套密码走天下”);安装正规安全软件,开启“钓鱼链接拦截”和“恶意网址提醒”,对“免费领皮肤”“账号异常冻结”等诱导性链接保持警惕。行为层面,要拒绝“信息裸奔”:不在非官方渠道填写账号密码,不随意扫描不明二维码,不在公共WiFi下进行敏感操作(如登录支付账户);警惕“社工诈骗”,对“冒充客服”“好友借钱”等请求,务必通过官方渠道或电话二次核实。平台层面,需强化“安全兜底”能力:建立异常登录监测系统(如同一账号异地登录、短时间内频繁输错密码时触发冻结或验证),提供“账号安全体检”功能(提醒用户修改弱密码、关闭非必要授权),对频繁交易的“疑似赃号”账号进行限制,切断卡盟的“货源”渠道。

值得注意的是,当前账号安全防护正面临“技术对抗升级”的新挑战。随着AI技术的发展,盗号者已开始利用AI生成高度仿真的钓鱼页面、模拟语音客服进行诈骗,甚至通过“深度伪造”冒充好友视频通话,这让传统“肉眼识别”的防范方式逐渐失效。对此,用户需提升“数字安全素养”,理解“安全永远是相对的”,没有绝对“无懈可击”的防护,只有“持续迭代”的警惕;平台则需加大AI反制技术的投入,如通过行为分析(用户操作习惯)识别AI伪造的异常登录,利用区块链技术对账号操作进行存证,确保一旦发生盗号,能够快速追溯、降低损失。

卡盟承接盗号的真相,本质是数字时代“利益驱动”与“安全需求”的激烈碰撞。当账号成为数字身份的核心载体,其安全边界就是个人权益的最后一道防线。用户需从“被动防御”转向“主动管理”,将账号安全视为“数字生活的必修课”;平台需承担起“主体责任”,用技术筑牢防护墙,用机制斩断黑产链;监管则需保持“高压态势”,对卡盟等灰色产业链进行精准打击,让“盗号无利可图”。唯有三方合力,才能让每个账号真正成为数字生活的“安全通行证”,而非任人宰割的“数字羔羊”。