卡盟无限余额版真的存在吗,它的魅力究竟何在?这个问题在游戏玩家和虚拟商品交易圈中已争论多年,却始终没有一个明确的答案。当我们深入拆解这个概念时,会发现它更像是一个被商业逻辑和技术现实共同解构的“幻象”,而其背后折射出的,恰恰是特定用户群体对虚拟资源的极致渴望与认知盲区。

首先,卡盟无限余额版的真实性需要从商业本质和技术可行性两个维度进行审视。卡盟作为虚拟商品交易平台的核心模式,本质上是上游渠道商(如游戏厂商、电信运营商)与下游消费者之间的中间商。其盈利逻辑在于批量采购卡密(游戏点卡、话费充值卡等)后,通过折扣价销售赚取差价,同时需要承担渠道对接、资金结算、系统维护等成本。这种模式下,“余额”是上游渠道赋予的、有明确对应实物或服务的信用凭证,而非平台凭空生成的数字。若存在“无限余额版”,意味着平台可以脱离上游渠道约束,无成本生成无限虚拟商品——这在商业逻辑上等同于自毁根基:上游渠道会立即终止合作,下游用户会因商品无法到账而流失,平台将失去存在的意义。从技术角度看,卡盟系统需与上游API接口实时同步数据,余额生成需触发真实的资金结算或库存扣减,所谓“无限余额”需要篡改核心数据库或伪造接口响应,这在具备风控体系的正规平台中根本无法实现,更可能触发反欺诈系统的警报。

那么,为何“卡盟无限余额版”的传言仍屡禁不止?其“魅力”实则源于对用户心理的精准拿捏与信息差利用。对于游戏玩家而言,高价值虚拟道具(如稀有皮肤、装备)往往需要高额付费,而“无限余额版”的宣传话术——“0成本获取所有道具”“技术漏洞直充”“内部渠道授权”——恰好击中了他们“低成本甚至免费获得高价值资源”的痛点。这种诱惑在虚拟世界的“即时满足”逻辑下被无限放大:玩家无需通过漫长游戏积累或现实消费,就能一步到位拥有心仪道具,这种“捷径”心理让许多人选择忽视其中的风险。此外,部分用户对“技术”存在盲目崇拜,认为“黑客技术”可以突破规则,而“无限余额版”正是利用这种认知,将自己包装成“技术突破”的产物,增强可信度。

然而,这种“魅力”的背后,是精心设计的骗局与潜在的法律风险。所谓“卡盟无限余额版”通常以两种形式存在:一种是钓鱼链接或木马程序,用户下载“破解版”客户端或点击“免费领取”链接后,账号密码、支付信息会被盗取,最终导致财产损失;另一种则是付费购买“激活码”或“会员权限”,在诱导用户支付后,平台迅速失联,用户既得不到“无限余额”,也无法追回款项。从法律角度看,我国《刑法》明确规定,虚构事实、隐瞒真相骗取公私财物,数额较大的构成诈骗罪;而“破解”正版系统、传播木马程序的行为,还可能涉及非法侵入计算机信息系统罪。近年来,多地警方已破获多起以“卡盟无限余额版”为名的诈骗案件,涉案金额从数万元到数百万元不等,这足以证明其违法本质与危害性。

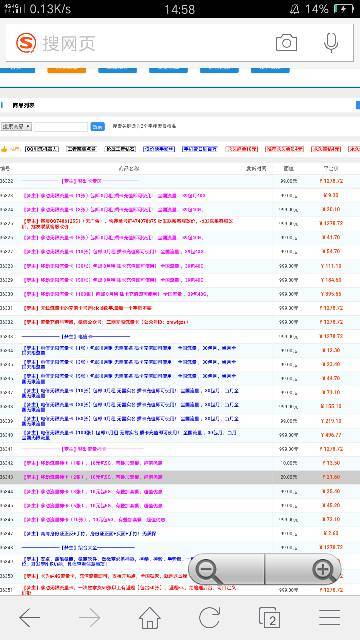

更深层次来看,“卡盟无限余额版”的流行还反映了虚拟商品交易市场的监管空白与用户教育缺失。当前,虚拟商品交易平台资质参差不齐,部分平台为追求流量,对入驻商家审核不严,甚至默许虚假宣传;而用户对虚拟商品的交易规则、风险认知不足,容易轻信“免费午餐”。这种供需两端的失衡,为“无限余额版”等灰色产业链提供了生存土壤。事实上,正规卡盟平台的核心竞争力在于稳定的上游渠道、可靠的技术保障和透明的交易规则,而非虚构的“无限资源”。用户若追求高性价比,应选择具备正规资质、口碑良好的平台,通过官方折扣、活动优惠等合法途径获取虚拟商品,而非寄希望于违背商业逻辑的“捷径”。

当我们重新审视“卡盟无限余额版真的存在吗,它的魅力究竟何在?”这个问题时,答案已然清晰:它不存在于真实的商业世界,只存在于骗局的包装与用户的幻想中。其所谓“魅力”,不过是利用人性弱点编织的陷阱,最终指向的是财产损失与法律风险。对于虚拟商品消费者而言,理性认知“天下没有免费午餐”的常识,提升网络安全意识,选择正规交易渠道,才是享受虚拟乐趣的根本保障;对于行业而言,加强平台监管、完善用户教育、打击灰色产业链,才能构建健康可持续的虚拟商品交易生态。毕竟,虚拟世界的价值,终究需要通过真实的规则与努力来实现,而非虚无缥缈的“无限余额”。