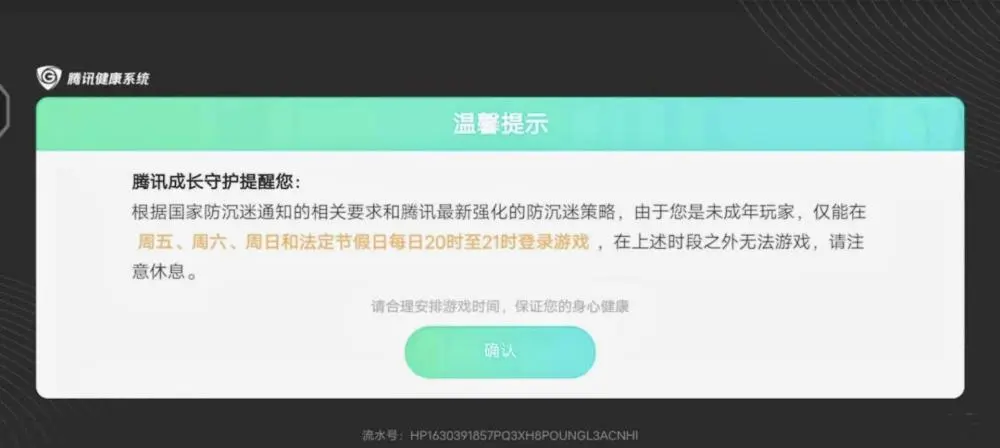

在当前游戏监管趋严的背景下,《英雄联盟》(LOL)作为国民级电竞游戏,其防沉迷政策通过实名认证、时长限制、充值管控等手段,旨在引导玩家尤其是青少年合理规划游戏时间。然而,这一政策也触动了部分玩家对“游戏自由”的诉求,催生了以“卡盟服务”为核心的灰色产业链,声称能“轻松解除lol防沉迷,重获游戏自由”。这一现象背后,折射出政策监管、玩家需求与行业规范之间的深层博弈,值得我们从专业视角进行剖析。

防沉迷政策的初衷与玩家现实需求的矛盾,是卡盟服务滋生的土壤。 防沉迷体系的设计逻辑基于“保护未成年人”与“引导健康游戏”的双重目标,通过限制未成年人游戏时长、规范充值行为,避免沉迷对身心发育造成负面影响。但对于成年玩家而言,这一政策却可能带来“误伤”——部分成年玩家因身份信息被误用、或人脸识别技术存在漏洞,导致自身账号被纳入防沉迷范围;另有玩家因工作压力、社交需求,希望在碎片化时间内通过LOL放松,却受限于每日限时规则。这种“一刀切”的管理方式,与部分玩家对“自主掌控游戏时间”的需求形成冲突,而卡盟服务正是利用了这一需求缺口,以“技术手段解除防沉迷”为卖点,吸引寻求“游戏自由”的用户。

卡盟服务的运作逻辑,本质上是利用信息差与技术漏洞构建的灰色链条。所谓“卡盟”,最初指代游戏充值卡销售平台,但随着需求变化,其业务已延伸至“代解防沉迷”“账号租售”“实名认证代过”等灰色领域。具体到LOL防沉迷解除,部分卡盟平台宣称可通过“人脸识别数据模拟”“借用成年人身份信息 bulk”“系统漏洞破解”等方式,帮助玩家绕过监管限制。例如,有服务声称能通过AI换脸技术规避人脸核验,或利用批量注册的成年人账号为玩家“顶名”过审;更有甚者提供“租号”服务,让玩家直接使用已解除防沉迷的成年账号登录,从而规避时长与充值限制。这些操作看似“轻松”,实则游走在法律与平台规则的边缘——不仅违反《网络游戏管理暂行办法》中“不得为未实名注册或登录用户提供游戏服务”的规定,还可能因涉及个人信息买卖、数据造假等行为触犯《网络安全法》。

从玩家视角看,卡盟服务的吸引力源于对“游戏自由”的片面解读。部分玩家将“自由”等同于“无限制的游戏时间”,忽视了防沉迷政策的保护本质。在LOL的社交生态中,段位提升、战队活动、好友组队等需求往往需要持续投入时间,防沉迷限制打断了玩家的游戏节奏,进而催生“绕过监管”的冲动。然而,这种“自由”是虚假的——通过卡盟服务解除防沉迷,不仅面临账号被封、个人信息泄露的风险,还可能因依赖捷径而丧失对游戏时间的自主管理能力。真正的游戏自由,应当是在规则框架内的合理掌控,而非对政策底线的挑战。

卡盟服务的泛滥,也暴露了当前防沉迷体系的技术短板与监管难点。尽管人脸识别技术已广泛应用,但“成年人冒用未成年人身份”“照片/视频回放欺骗”等手段仍时有发生,反映出技术验证的局限性。同时,卡盟平台多采用“暗网交易”“加密通讯”等方式规避监管,增加了执法难度。此外,部分玩家对防沉迷政策的抵触情绪,也为灰色产业链提供了生存空间——当政策执行缺乏足够的公众理解与配合时,投机行为便有机可乘。

面对这一乱象,规范游戏环境需多方合力:技术层面,游戏平台需升级人脸识别算法,引入活体检测、多维度身份核验等手段,堵住监管漏洞;监管层面,应加强对卡盟平台的打击力度,明确“提供防沉迷破解服务”的违法性,切断灰色产业链的利益链条;社会层面,则需引导玩家树立健康的游戏观,理解“防沉迷不是限制自由,而是保护我们更好地享受游戏”——正如电竞选手Uzi在退役后反思:“真正的热爱,是能在掌控中持续进步,而非被欲望裹挟。”

卡盟服务的出现与争议,本质上是数字时代娱乐需求与规则建设的必然碰撞。我们既要正视玩家对“游戏自由”的合理诉求,也要警惕灰色产业对行业生态的破坏。唯有通过技术精进、监管强化与公众教育的三重发力,才能让防沉迷政策真正落地,让玩家在规则内重获有意义的“游戏自由”——那是一种既能享受竞技乐趣,又不被游戏绑架的健康状态,这才是LOL作为电竞精神载体的应有之义。