当卡盟平台要求你提供QQ密码以完成游戏充值或虚拟商品交易时,“真的没事吗?”这个问题背后,是无数用户对数字安全的轻视与侥幸。QQ密码作为数字身份的核心凭证,其泄露风险远超多数人的想象,而卡盟这类平台的特殊运作模式,更让这种风险从“可能”变为“必然”。表面上看,一次密码共享似乎只是解决了“快捷登录”的问题,实则是在数字世界的地基上埋下了一颗定时炸弹。

卡盟,这个诞生于游戏虚拟交易灰色地带的生态,本质上是连接玩家、代理与商家的中介平台。其核心业务多为低价售卖游戏点卡、装备代练、账号租售等,而为了“提升用户体验”,多数卡盟会要求用户提供QQ账号及密码,以便“自动完成充值”或“验证账号归属”。这种操作看似便捷,实则暴露了平台对用户数据安全的漠视——正规互联网产品早已通过OAuth授权、短信验证等合规方式实现登录与授权,而卡盟对“完整密码”的执着,恰恰说明其技术能力薄弱或存在恶意收集数据的意图。当你的QQ密码被输入到这些未加密或低防护的第三方平台时,它就如同被交到了陌生人手中,而对方是否“守规矩”,全凭良心。

QQ密码泄露的危害,从来不止于“登录不了QQ”这么简单。作为腾讯生态的“万能钥匙”,QQ密码关联着微信支付、腾讯游戏、腾讯视频、云存储等数十项服务。一旦卡盟平台因数据泄露、内部监守自盗或恶意攻击导致密码外泄,盗号者可以轻易完成“多米诺骨牌式”的破坏:用你的QQ登录微信,冒充身份向亲友借钱;进入腾讯游戏,盗取高价值装备或账号;翻阅云相册,窃取个人隐私照片甚至身份证信息;甚至通过绑定的支付渠道进行消费贷款。2023年某网络安全机构发布的报告显示,超过62%的虚拟交易类数据泄露事件中,攻击者会优先尝试用泄露的密码登录关联支付账户,平均每起事件可导致用户损失3000元以上——这些数字背后,是无数因“卡盟密码共享”而倾家荡产的案例。

用户之所以会轻易交出QQ密码,根源在于对“虚拟交易安全”的认知偏差与“便利性诱惑”的妥协。一方面,卡盟平台常以“无需手动转账”“秒到账”“低价折扣”为卖点,让用户在“贪便宜”的心理下忽视风险;另一方面,多数用户认为“只是个小平台,不会盯上我的账号”,却不知盗号者往往批量作案,哪怕一个账号只获利几十元,成千上万的累积也足以构成黑色产业链。更可怕的是,部分卡盟平台会在用户支付后“留一手”——不仅保存密码,还会植入木马程序或记录键盘操作,即便你事后修改密码,账号也可能早已被远程控制。这种“温水煮青蛙”式的风险积累,让用户在不知不觉中成为数据泄露的“帮凶”与“受害者”。

从行业监管角度看,卡盟平台的密码收集行为本身就游走在法律边缘。《个人信息保护法》明确规定,处理个人信息应当取得个人同意,且不得过度收集;而要求用户提供核心账户密码,显然超出了“必要”范畴。更值得警惕的是,多数卡盟平台未在ICP备案中明确标注“涉及用户密码存储”,其服务器可能架设在境外,数据安全防护形同虚设。当盗号事件发生时,用户往往面临维权无门的困境——平台推诿“用户自愿提供密码”,警方因跨境取证困难难以追查,最终只能自认倒霉。这种“违法成本低、维权成本高”的现状,让卡盟成为数字安全的“重灾区”。

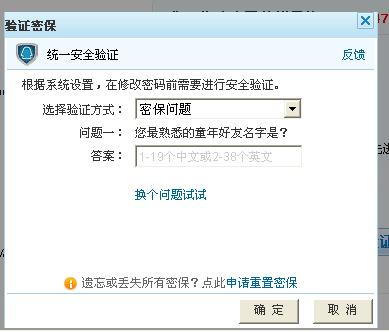

面对“卡盟知道QQ密码”的隐患,用户并非只能被动承受。建立“密码隔离”意识是第一道防线:为不同平台设置独立密码,避免“一套密码走天下”,尤其不要将核心账户密码与虚拟交易平台混用;启用QQ的“设备锁”和“登录保护”,即使密码泄露,盗号者也无法在新设备上登录;对于必须提供密码的场景,优先选择腾讯官方认证的渠道,而非来路不明的卡盟代理。同时,监管部门需加强对虚拟交易平台的资质审核,严厉打击“强制索要密码”“非法存储用户数据”的行为,从源头上斩断黑色产业链。

数字时代的安全,从来不是“会不会出事”的赌博,而是“如何不出事”的主动防御。卡盟平台的密码要求,看似是交易流程中的“小细节”,实则是用户数字安全底线的“试金石”。当你在虚拟世界的便利与真实世界的风险之间权衡时,请记住:任何以“安全”为代价的“便利”,最终都会用更大的代价来偿还。保护QQ密码,不仅是保护一个账号,更是保护你在数字世界中的身份、财产与尊严。