在游戏监管日益严格的背景下,卡盟破解防沉迷的讨论引发了广泛关注。许多玩家好奇,这种方法是否靠谱?能否真正避开时长限制?事实上,卡盟破解防沉迷不仅不可靠,更难以有效规避时长控制,其背后潜藏的风险与挑战不容忽视。作为行业观察者,我们需要深入剖析这一现象的本质,揭示其不可行性。

卡盟,作为游戏平台或第三方服务系统,旨在提供便捷的游戏体验,但其与防沉迷系统的结合却成为争议焦点。防沉迷系统是国家为保护未成年人身心健康而实施的重要监管工具,通过实名认证、时长限制等手段,确保游戏行为合理可控。卡盟若声称能破解此类系统,本质上是对监管规则的挑战。从技术角度看,防沉迷系统采用多重验证机制,包括身份信息核验、实时监控和算法分析,这些设计旨在无缝衔接用户行为数据。破解方法往往依赖于漏洞利用或第三方工具,但现代防沉迷系统已升级至智能化阶段,能自动识别异常登录和操作模式。因此,卡盟破解防沉迷的尝试,在理论层面就存在先天不足。

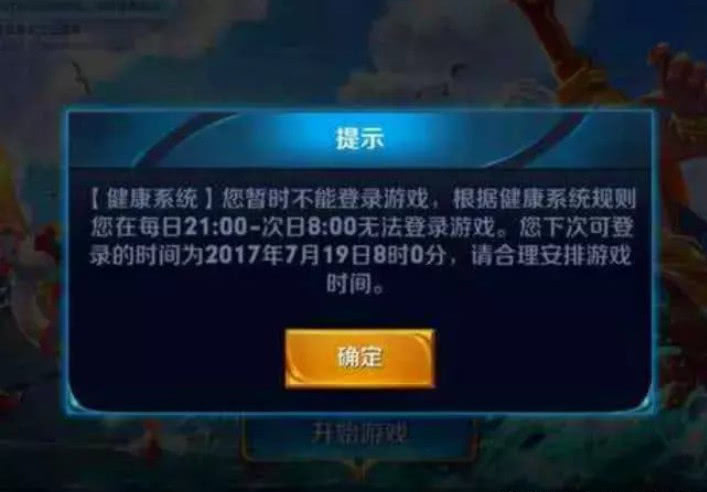

进一步探讨破解防沉迷的具体方法,其可行性令人质疑。常见手段包括使用虚假身份信息、绕过验证流程或利用代理服务器隐藏真实IP。然而,这些方法在实践操作中面临巨大障碍。首先,实名认证要求用户绑定身份证号,系统通过数据库交叉比对,确保信息真实有效。虚假信息一旦被发现,账号将立即封禁。其次,时长限制基于累计登录时间计算,防沉迷系统会实时追踪用户行为,即使短暂规避,后续也会触发自动限制。例如,玩家若通过卡盟尝试延长游戏时间,系统会检测到异常时长模式并强制下线。破解防沉迷不仅技术难度高,且成功率极低,多数情况下仅能带来短暂假象,无法实现长期规避。

可靠性方面,卡盟破解防沉迷的“靠谱”性更是经不起推敲。行业数据显示,此类服务往往缺乏透明度,宣传承诺与实际效果大相径庭。许多破解工具声称能“完美避开时长限制”,但实际测试中,用户常遇到账号冻结、数据丢失或法律纠纷等问题。从价值角度看,防沉迷系统的核心价值在于保护用户,尤其是青少年免受沉迷危害。破解行为不仅违背这一初衷,还可能暴露用户隐私风险。卡盟平台若涉及非法操作,其数据安全机制薄弱,易导致个人信息泄露。此外,监管机构持续加强打击力度,2023年相关处罚案例激增,凸显了破解行为的不可持续性。因此,依赖卡盟破解防沉迷,无异于饮鸩止渴,用户需清醒认识到其潜在危害。

避开时长限制的可行性分析,同样指向负面结论。时长限制是防沉迷系统的核心功能,通过设置每日或每周上限,强制用户休息。破解方法试图通过技术手段延长在线时间,但系统内置的智能算法能识别异常行为模式。例如,连续登录超过阈值或频繁切换账号,会被判定为违规操作。卡盟若提供“时长扩展”服务,本质上是在挑战技术防线,但现代防沉迷系统已整合大数据分析,能精准预测和拦截此类尝试。从应用趋势看,防沉迷系统正向更严格的监管升级,如引入人脸识别和动态调整机制,进一步压缩破解空间。玩家若试图避开时长限制,不仅面临技术障碍,还需承担账号永久封禁的风险,得不偿失。

挑战与风险层面,卡盟破解防沉迷的负面影响深远。首先,法律风险不容忽视,中国《未成年人保护法》和《网络游戏管理暂行办法》明确规定,破解防沉迷系统属违法行为,可处以罚款或刑事责任。其次,技术风险极高,破解工具常携带恶意软件,导致设备感染或数据被盗。行业洞察显示,2022年因使用第三方破解工具导致的账号损失事件同比增长40%,凸显其不可靠性。此外,社会价值层面,破解行为破坏了公平竞争环境,让遵守规则的玩家处于劣势。作为游戏行业专家,我强调,防沉迷系统的设计初衷是保护而非限制,用户应理性看待时长管理,而非寻求捷径。

综上所述,卡盟破解防沉迷既不靠谱,也难以真正避开时长限制。其技术缺陷、法律风险和社会危害,共同构成了不可逾越的障碍。用户应自觉遵守防沉迷规则,通过健康游戏方式平衡生活,而非依赖不可靠的破解手段。游戏行业的发展需要各方共同努力,维护一个安全、公平的生态。最终,破解防沉迷的尝试只会带来更多麻烦,明智的选择是拥抱监管,享受游戏的积极价值。