卡盟网站里的余额,能直接提现吗?操作方便吗?这是许多虚拟商品交易用户心中的疑问。作为连接游戏玩家、电商商家与虚拟商品供应商的中间平台,卡盟网站的用户在充值购买点卡、虚拟货币或服务时,常会遇到账户余额沉淀的情况。这些余额看似“躺在账户里”,但其流动性却并非用户想象中那般自由——能否直接转化为现金?操作流程是否像提现银行存款一样便捷?答案远比“是”或“否”复杂,背后涉及平台合规性、资金流转逻辑与用户权益的多重博弈。

卡盟余额的本质是“预付价值”,而非用户自有现金。当用户通过支付宝、微信支付或银行卡向卡盟平台充值时,资金实际进入了平台的虚拟账户体系,平台基于用户协议约定,将这笔资金转化为“平台内可消费余额”。与银行存款不同,这类余额不具备“随时提取现金”的法律属性——根据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,支付机构不得为虚拟商品交易提供提现服务,而卡盟平台的核心业务正是虚拟商品交易,其资金流转天然受限。因此,合规的卡盟平台几乎不可能允许用户将余额直接提现至银行卡或第三方支付账户,这是监管红线,也是平台规避“二清”(二次清算)风险的基本要求。

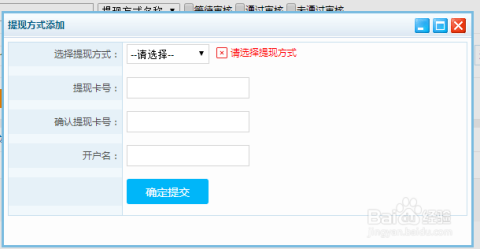

那么,为何部分用户会听说“卡盟余额可以提现”?这往往指向两类非合规操作:一是灰色平台的“擦边球”服务,二是诈骗陷阱。少数小型卡盟平台为吸引用户,可能声称支持“余额提现”,实则通过地下钱庄或个人账户违规清算,这种方式不仅违反央行规定,更存在极高资金风险——平台随时可能以“系统维护”“账户异常”为由冻结余额,甚至卷款跑路。另一种是诈骗分子利用用户“变现”心理,伪造“卡盟余额提现”页面,诱导用户先支付“手续费”“解冻费”,最终骗取钱财。这些所谓的“提现操作”看似方便,实则是踩在监管与法律边缘的危险游戏,用户一旦参与,极易陷入“钱卡两空”的境地。

对于合规平台而言,“余额处理”的核心逻辑是“消费闭环”,而非“现金流通”。用户余额的主要用途是在平台内购买虚拟商品,如游戏点卡、话费充值、软件激活码等,部分平台还支持余额兑换合作商家的优惠券或实物商品。操作便捷性方面,正规卡盟通常会优化余额消费流程:用户在结算时可直接勾选“使用余额支付”,系统自动扣除对应金额;部分平台还提供“余额自动抵扣”功能,避免用户手动输入。但若用户期望像使用支付宝余额一样“提现到银行卡”,则注定会失望——合规平台不会在功能设计中开放此类入口,从源头上杜绝违规风险。

用户权益保障的关键,在于对“余额性质”的清醒认知。卡盟余额本质是“对平台服务的预付款”,而非“个人金融资产”,其使用范围被严格限定在平台生态内。这种设计虽然限制了“提现自由”,却从侧面保护了用户资金安全:若允许随意提现,平台可能因资金链断裂无法履约,用户余额将瞬间化为乌有;而封闭的消费场景,则能确保资金始终用于虚拟商品交易,降低平台跑路概率。对用户而言,与其纠结“余额能否提现”,不如关注平台的资质合规性——选择持有ICP许可证、与正规支付机构合作、用户协议透明的平台,才是保障余额安全的前提。

值得注意的是,随着行业规范化发展,部分头部卡盟平台开始探索“余额价值最大化”的合规路径。例如,通过拓展合作商家生态,让用户余额可在更多场景下消费;或推出“余额兑换虚拟资产”功能,允许用户将余额转化为平台发行的、可在二级流通的虚拟道具(如游戏装备、数字藏品),再通过合规渠道变现。这些操作虽非“直接提现”,却通过价值转化提升了余额的流动性,既符合监管要求,又兼顾了用户需求。未来,随着虚拟商品交易市场的成熟,卡盟余额的处理方式或进一步创新,但“直接提现”的便捷性,仍将与合规性、安全性持续博弈。

卡盟网站里的余额,能直接提现吗?操作方便吗?答案已清晰:合规平台下,余额无法直接提现,操作便捷性体现在“闭环消费”而非“现金提取”;非合规渠道的“提现”承诺,实则是披着方便外衣的风险陷阱。用户唯有跳出“余额=现金”的思维定式,选择正规平台、理解余额属性、善用消费场景,才能让沉淀的“虚拟资金”真正发挥价值,而非在追求“便捷提现”的过程中,沦为行业乱象的牺牲品。虚拟商品交易的健康发展,需要用户理性认知与平台合规运营的双向奔赴,唯有如此,卡盟余额才能真正“物尽其用”,而非成为用户权益的“沉没成本”。