卡盟账号分享在虚拟资源交易圈早已不是新鲜事,从游戏皮肤到软件会员,低价“共享账号”的广告充斥着各类社群。但便利背后,“安全可靠”四个字却显得格外苍白——每年因账号共享导致的资金损失、信息泄露案件数以万计,这种看似“薅羊毛”的行为,实则是在用数字资产的安全做赌注。卡盟账号分享的安全风险,本质是信任与利益的博弈,而用户往往在这场博弈中处于信息劣势。要真正规避风险,必须穿透“低价共享”的表象,理解其运作逻辑与风险链条。

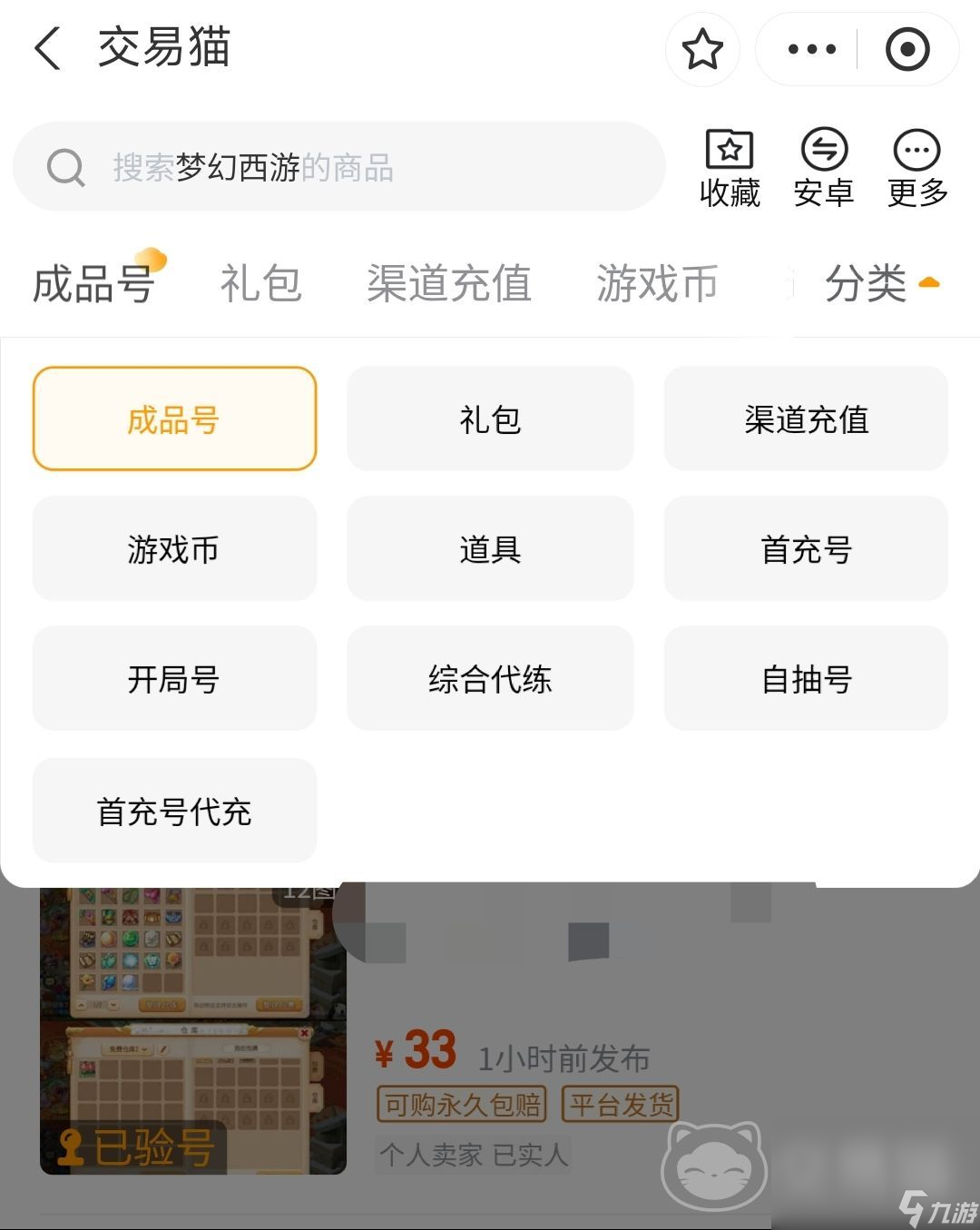

卡盟账号共享的核心驱动力,是虚拟资源的高昂成本与用户短期需求的矛盾。正版软件动辄上千元的年费、热门游戏数千元的皮肤套装,让不少用户转向“共享渠道”。部分卡盟平台以“账号拼单”“多人共用”为噱头,将单个账号拆分成多个“子账号”低价出售,甚至出现“5人共享Office 365会员”“10人合租PS全家桶”的模式。这种模式看似降低了使用门槛,实则埋下了多重隐患:首先,账号频繁登录多设备,极易触发平台的风控机制,导致临时封禁;其次,共享账号的权限往往由平台方后台控制,用户无法真正掌握账号所有权,随时可能被“一键收回”;更重要的是,账号背后关联的支付方式、个人信息、社交关系等敏感数据,在共享过程中如同“裸奔”。

安全风险的具体表现,远超普通用户的想象。最直接的是账号被盗用,共享账号的登录记录、密码修改记录往往被平台方或中介掌握,一旦这些信息泄露,攻击者可直接盗取账号内的虚拟资产,甚至通过绑定的支付渠道进行消费。某网络安全案例显示,一名用户通过卡盟共享某设计软件账号,结果账号被恶意修改密码,其工作室未保存的本地文件因无法验证账号权限而全部丢失,造成数万元损失。其次是信息泄露,部分卡盟平台要求用户提供手机号、身份证等实名信息以“激活账号”,这些信息可能被打包出售给黑产,用于电信诈骗、精准营销等非法活动。更隐蔽的是法律风险,许多共享账号涉及盗版软件、游戏外挂等侵权内容,分享者和使用者都可能面临平台封号、法律追责,甚至行政处罚。

风险产生的根源,在于卡盟账号共享生态的畸形发展。一方面,平台监管缺位,大量卡盟平台未落实实名制,对账号来源、共享模式缺乏审核,甚至默许中介通过“撞库”(利用泄露的账号密码批量登录)等非法手段获取账号资源;另一方面,用户安全意识薄弱,多数人只关注“低价”和“可用”,却忽视账号背后的技术漏洞——比如共享账号常使用固定密码或弱密码,且未开启双重验证,为攻击者提供了可乘之机。此外,“灰色产业链”的推波助澜加剧了风险,部分中介以“共享”为名,实则通过植入木马、记录键盘等方式窃取用户信息,形成“账号获取-共享-窃取-转卖”的黑产闭环。

要避免卡盟账号分享的风险,需建立“事前预防-事中控制-事后维权”的全链条防护体系。事前,用户需摒弃“贪便宜”心理,优先选择官方正规渠道或授权服务商,对“远低于市场价”的共享账号保持警惕;若必须使用,应通过具备资质的第三方平台进行交易,并核实平台的备案信息、用户评价和投诉记录。事中,必须强化账号保护:使用独立且高强度的密码,避免与常用账号重复;开启平台的双重认证、登录提醒功能,及时监控异常登录;不绑定银行卡、支付软件等敏感支付工具,可采用虚拟信用卡或平台预付账户进行小额交易。事后,一旦发现账号异常,应立即修改密码、冻结关联服务,并向平台举报,必要时通过法律途径维权——值得注意的是,根据《网络安全法》和《用户协议》,共享账号本身可能违反平台规定,用户需在法律框架内维护权益。

卡盟账号分享的争议,本质是数字时代“便利”与“安全”的平衡难题。虚拟资源的共享本可以降低使用门槛,促进知识传播,但在缺乏监管和自律的环境下,它异化为风险的温床。用户需清醒认识到:任何“免费”或“低价”的共享,本质上都是对个人数据的让渡。唯有提升安全意识,选择合规渠道,并推动平台加强监管、完善技术防护,才能让虚拟资源交易摆脱“共享即风险”的怪圈,真正回归“安全可靠”的本质。毕竟,在数字世界里,没有绝对的安全,只有持续的风险防控意识,才是保护自身资产的第一道防线。