在社交媒体营销竞争日益激烈的当下,不少个人与商家将“刷赞”视为快速提升账号权重的捷径,而“便宜的刷赞网页服务”因其低价格优势,成为许多人的首选。然而,这类服务背后隐藏的安全风险与可靠性问题,却常被忽视——便宜的刷赞网页服务真的安全可靠吗?又该如何在鱼龙混杂的市场中做出理性选择? 这不仅关乎账号的长期发展,更涉及数据安全与法律合规的底线。

一、什么是“便宜的刷赞网页服务”?其“便宜”逻辑暗藏隐患

所谓“便宜的刷赞网页服务”,通常指第三方平台或个人通过技术手段,为用户的社交媒体内容(如朋友圈、抖音、小红书等)批量增加虚假点赞量,收费远低于自然流量获取成本。这类服务往往以“0.01元/赞”“100赞仅需1元”等低价标签吸引用户,其“便宜”的核心逻辑建立在“低成本造假”之上:一方面,通过批量注册的僵尸号、模拟器控制的虚拟账号或境外低质量账号进行点赞,无需真实用户参与;另一方面,部分服务商甚至直接利用平台接口漏洞或违规脚本,实现“秒到赞”的虚假繁荣。

然而,这种低成本模式注定牺牲服务质量。真正的安全与可靠,在极致压缩的成本面前几乎无从谈起——服务商为降低运营成本,往往不会投入资源优化技术手段或保障用户隐私,反而可能通过“打包销售”用户数据、使用不稳定的代理IP等方式,为后续风险埋下伏笔。

二、安全风险:账号、数据与法律的三重危机

选择“便宜的刷赞网页服务”,首先面临的是严峻的安全挑战,具体体现在三个层面:

1. 账号安全:从“涨粉”到“封号”只差一次违规

社交媒体平台对虚假流量始终保持高压打击态势。抖音、快手等平台已通过AI算法识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、无互动痕迹的纯点赞账号),一旦发现,轻则扣除信用分、限流,重则直接封禁账号。而便宜的刷赞服务多采用“群控脚本”或“黑产账号”操作,极易触发平台风控系统——你以为买到的是“流量”,实则可能是“封号套餐”。此外,部分服务商要求用户提供账号密码以便“代操作”,直接导致账号密码泄露的风险,甚至可能被用于恶意营销或诈骗活动。

2. 数据安全:个人信息与支付信息的“裸奔”

许多低价刷赞网页缺乏正规的安全防护措施,用户在注册或下单时填写的手机号、支付账号等敏感信息,可能被服务商直接打包出售给黑产团伙。更有甚者,在支付环节植入木马程序,导致用户银行卡信息被盗刷。这类服务的“便宜”,本质是用用户的数据安全作为代价——你支付几元钱买了点赞,却可能损失数千元的财产与隐私。

3. 法律风险:虚假流量可能构成不正当竞争

根据《反不正当竞争法》,经营者不得通过虚假交易、组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假宣传或商业诋毁。若商家使用刷赞服务伪造产品销量或用户评价,不仅可能面临平台的处罚,还可能被竞争对手或消费者起诉,承担民事赔偿责任。对于个人用户,若刷赞内容涉及违法违规信息(如虚假医疗宣传),更可能卷入法律纠纷。

三、可靠性存疑:虚假流量的“短期繁荣”与“长期反噬”

除了安全风险,便宜的刷赞服务的可靠性也经不起推敲,其“效果”往往是昙花一现:

1. 赞量“真实”吗?互动率为零的“僵尸赞”

真正的点赞应伴随用户浏览、评论、转发等互动行为,而便宜的刷赞服务提供的多为“纯点赞僵尸号”——这些账号无头像、无动态、无粉丝,点赞后不会产生任何后续互动。当平台算法检测到“高赞低互动”的异常数据时,不仅会判定为虚假流量,还可能降低账号的自然推荐权重。你看到的“10万赞”,或许换不来10个真实客户。

2. 效果能持久吗?平台清理后“一夜回到解放前”

社交媒体平台会定期清理虚假流量数据,这意味着你今天刷的1万个赞,明天可能就只剩3000个,甚至直接清零。部分服务商宣称的“永久不掉赞”,本质上是通过不断切换账号进行“补赞”,但这种方式不仅成本更高,也更容易被平台识别,最终导致账号陷入“刷-掉-再刷-再掉”的恶性循环。

3. 售后保障吗?“低价”背后的“无责退换”陷阱

便宜的刷赞服务通常不提供售后保障——一旦出现掉赞或封号,客服往往以“用户自身违规”或“平台政策变动”为由拒绝退款。更有甚者,收款后直接失联,用户不仅无法维权,还可能因举报行为暴露自己的刷赞痕迹。

四、如何选择?避开“低价陷阱”,聚焦“安全合规”的理性路径

面对市场上琳琅满目的刷赞服务,并非所有选择都充满风险,但“便宜”绝不是首要标准,理性选择需从以下四个维度综合考量:

1. 拒绝“绝对低价”,警惕“成本倒挂”陷阱

正常情况下,一个真实用户的点赞(含平台抽成、运营成本)成本至少在0.1-0.5元,若服务商报价远低于此(如0.01元/赞),基本可判定为黑产或虚假宣传。优先选择报价合理(如0.2-0.8元/赞)、且明确标注“真实用户互动”的服务商,虽然成本略高,但风险更低。

2. 查验技术能力:是否支持“模拟真实用户行为”?

可靠的服务商应具备一定的技术实力,能够模拟真实用户的浏览轨迹(如先浏览视频再点赞、随机停留时长)、使用不同IP地址、分散点赞时间,避免被平台算法识别。可要求对方提供试用样本(如10-20个赞),观察是否伴随自然互动(如少量评论、转发),并持续监测24小时内是否掉赞。

3. 核实资质与口碑:是否有正规备案与用户评价?

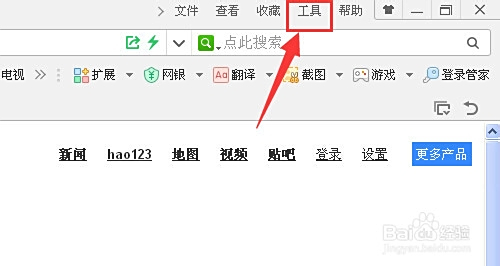

通过“国家企业信用信息公示系统”查询服务商是否为正规注册公司,查看网站备案信息(ICP备案)是否与公司一致。同时,在社交媒体、行业论坛中搜索用户评价,重点关注“是否掉赞”“售后响应速度”“账号安全”等关键词,警惕刷单好评的虚假宣传。

4. 明确合规边界:拒绝“承诺刷量”,强调“内容辅助”

真正合规的服务商不会承诺“100%不掉赞”“永久保号”,而是会明确告知用户平台规则风险,并提供“内容优化建议”(如通过优质内容提升自然点赞率)。若服务商宣称“可对抗平台算法”“保证封号赔付”,需高度警惕——这往往是违规操作的信号,最终用户需承担全部风险。

结语:从“流量焦虑”到“价值创造”,社交媒体营销的本质回归

社交媒体的本质是“连接真实用户”,而非“堆砌虚假数据”。便宜的刷赞网页服务或许能带来一时的虚荣数据,但无法转化为实际转化,反而可能因安全与合规问题让账号万劫不复。与其在“低价陷阱”中冒险,不如将资源投入内容创作与用户运营——通过优质内容吸引真实点赞,用真诚互动建立用户信任,这才是社交媒体营销的长期主义。毕竟,真正的“流量”,从来不是刷出来的,而是“做”出来的。