在虚拟商品交易市场持续火热的当下,“卡盟钱多多”凭借“日进斗金”的宣传口号吸引了不少关注,尤其对渴望副业或低成本创业的群体而言,其承诺的高收益似乎触手可及。但剥开宣传的外衣,这一模式是否真的能成为财富密码?其运作逻辑是否存在难以忽视的陷阱?卡盟钱多多的“日进斗金”神话,本质上是对虚拟商品分销层级收益的过度包装,而实际盈利空间远低于预期,甚至暗藏合规风险。

卡盟的核心业务是虚拟商品的层级分销,所谓“钱多多”,通常指向通过发展下级代理、扩大分销网络来获取收益的模式。其上游对接的是游戏点卡、话费充值、软件授权等虚拟商品的供应商或一级代理,下游则面向大量中小代理——这些代理可能是学生、兼职者或中小创业者。项目方宣称,代理只需缴纳一定的加盟费或采购预存款,即可享受进货折扣,并通过发展下级、赚取差价或推广佣金实现“躺赚”。例如,一级代理从卡盟平台以9折购入100元游戏点卡,再以95折卖给二级代理,从中赚取5元差价;若二级代理再发展三级代理,一级代理还能获得三级代理交易额的一定比例提成。这种“层层分佣”的架构,看似能让代理通过“拉人头”和“卖货”双重获利,但实际收益高度依赖代理层级的扩张速度和下游代理的活跃度,而非商品本身的真实市场需求。

“日进斗金”的承诺往往忽略了虚拟商品市场的残酷竞争。首先,虚拟商品的可复制性极强,一旦某个卡盟模式被验证“赚钱”,大量模仿者会迅速涌入,导致同质化竞争加剧。为了抢夺代理,平台不得不压缩差价空间,甚至出现“零差价”或“倒贴推广”的情况。例如,某热门游戏点卡的进货价可能因上游供应商的批量供货而持续走低,但零售价受限于官方渠道和电商平台的价格战,代理很难获得稳定利润。其次,下游代理的饱和度远超想象。当一个卡盟平台发展到一定规模后,新代理的获取成本会急剧上升——毕竟,愿意尝试虚拟分销的群体是有限的,而“早期代理赚了钱”的宣传案例,往往是经过筛选的个例,大多数底层代理面临的是“货卖不出去,下级拉不来”的困境。数据显示,在虚拟分销领域,超过70%的代理月收入不足500元,能够达到“日进斗金”(日收益过千)的不足5%,且多为平台创始团队或极少数头部代理。

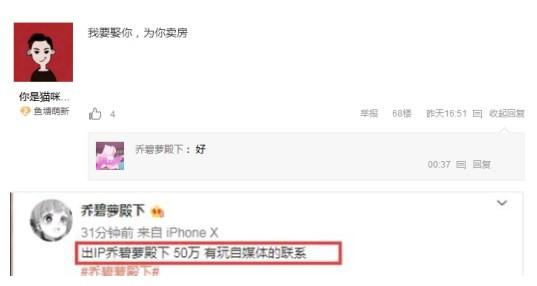

更值得警惕的是,卡盟模式的合规性风险。虚拟商品交易因其隐蔽性和匿名性,容易被用于洗钱、销售违规充值(如游戏黑卡、非官方话费充值)甚至诈骗活动。近年来,多地警方通报的案例中,不少“卡盟平台”因涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动被查处,平台创始人及部分高收益代理均承担了法律责任。即便平台宣称“正规运营”,其“发展下级获利”的模式也游走在传销的边缘——根据《禁止传销条例》,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,属于传销行为。卡盟钱多多若过度强调“拉人头”而非商品实际销售,一旦被认定为传销,不仅代理面临资金损失,参与者还可能承担法律责任。

从行业趋势看,传统卡盟模式的生存空间正在被压缩。一方面,电商平台(如淘宝、拼多多)的虚拟商品服务日趋规范,官方直营或授权渠道凭借价格透明、售后保障的优势,挤占了大量市场份额;另一方面,用户对虚拟商品的消费习惯已从“找低价代理”转向“认准官方渠道”,信任度低的中小代理难以获得持续客流。卡盟钱多多若不转型为提供技术支持、供应链整合或差异化服务的平台,仍依赖“分销层级”盈利,终将被市场淘汰。

对于潜在参与者而言,理性判断“卡盟钱多多”是否值得加入,需避开“高收益”的宣传陷阱,关注三个核心问题:其一,商品是否有真实市场需求,而非仅靠代理间流转;其二,差价空间是否稳定,能否抵御上游供应商和下游市场的双重挤压;其三,模式是否符合法律法规,是否存在“拉人头”等传销特征。任何承诺“轻松躺赚”的创业项目,本质上都是对信息不对称的利用——当收益远超行业平均水平时,往往伴随着未被揭示的风险。 虚拟商品创业并非没有机会,但必须回归商业本质:以用户需求为导向,提供有价值的服务或产品,而非依赖层级扩张的“击鼓传花”游戏。卡盟钱多多的“日进斗金”神话,或许只存在于少数人的故事里,而对大多数人而言,它更像一个需要警惕的泡沫。