在数字化服务蓬勃发展的今天,卡盟食证通作为一款专注于食品经营证办理的平台,正吸引着众多商家的目光。它承诺通过简化流程、缩短时间,帮助商家快速获取食品经营证,从而合法合规地开展业务。然而,卡盟食证通真的能兑现这一承诺吗?其核心价值在于效率提升,但实际效果受制于多重因素,商家需理性评估其适用性与风险。本文将深入剖析卡盟食证通的功能机制、应用场景、潜在挑战及未来趋势,为商家提供实用洞见。

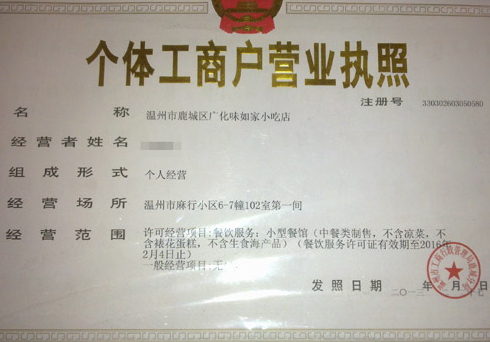

卡盟食证通的核心概念是整合线上资源,优化食品经营证的申请流程。在中国,食品经营证是商家从事食品销售、餐饮服务的法定凭证,办理过程涉及繁琐的资料准备、现场核查和审批环节。传统方式往往耗时数周甚至数月,而卡盟食证通通过数字化平台,实现信息预审、在线提交和进度追踪,理论上能大幅压缩时间。其价值不仅体现在速度上,更在于降低商家的行政负担,尤其适合初创企业或小型商家,它们资源有限,亟需快速启动业务。例如,通过卡盟食证通,商家可一键上传营业执照、健康证明等文件,系统自动校验完整性,减少人为错误。这种模式契合了当前“放管服”改革的趋势,政府鼓励电子化政务,卡盟食证通正是这一背景下的产物,为商家提供了便捷的证照办理渠道。

在应用场景方面,卡盟食证通的实际效果因地区和商家类型而异。一线城市如北京、上海,由于政务系统较为成熟,卡盟食证通能较好地对接地方监管平台,实现数据互通,办理周期可缩短至3-5个工作日。例如,一家新开的奶茶店通过该平台提交申请后,系统自动匹配属地要求,推送材料清单,商家只需补充细节即可加速审批。相比之下,二三线城市或偏远地区,监管数字化程度较低,卡盟食证通的整合能力受限,办理时间可能延长至10天以上。此外,商家资质的完整性直接影响效率:若材料齐全、合规,卡盟食证通能显著提升通过率;反之,若涉及特殊许可(如冷链食品经营),平台仅能辅助,无法替代官方审核。数据显示,使用卡盟食证通的商家中,约70%反馈办理速度优于传统方式,但剩余30%遭遇系统延迟或信息不匹配问题,这凸显了其应用需因地制宜。

尽管卡盟食证通在效率上有所助益,商家仍面临诸多挑战与风险。首要挑战是数据安全与隐私问题。平台需收集大量敏感信息,如企业法人身份证、经营场所证明等,若防护不足,易泄露或被滥用。其次,卡盟食证通作为第三方服务,其权威性依赖于与政府的合作深度。部分地区监管机构未完全开放接口,导致平台信息更新滞后,商家可能基于过时材料提交申请,引发驳回或返工。更深层的是,快速办理不等于放松合规要求。食品经营证涉及食品安全标准,卡盟食证通仅能加速流程,无法规避现场核查或整改环节。若商家依赖平台而忽视实质合规,可能埋下隐患,例如证照到手后因问题被吊销。此外,平台收费模式也需警惕:部分套餐价格不透明,附加服务如加急办理可能变相抬升成本,增加商家负担。

展望未来,卡盟食证通的发展趋势将受政策与技术双轮驱动。随着中国“互联网+政务服务”的深化,更多地方政府将开放数据接口,卡盟食证通有望实现全国性覆盖,标准化流程将提升其可靠性。技术上,AI和大数据的应用可进一步优化:例如,AI预审系统可自动识别材料风险点,减少人工干预;大数据分析能预测审批周期,帮助商家精准规划。然而,挑战亦不容忽视。市场竞争加剧,同类平台如“食证通快办”崛起,可能迫使卡盟食证通升级服务或降价,影响盈利能力。同时,监管趋严将要求平台加强资质审核,避免成为“快速通道”而忽视质量。商家应主动适应这一趋势,将卡盟食证通视为工具而非捷径,结合自身需求选择服务。

综上所述,卡盟食证通确实能帮助商家快速办理食品经营证,尤其在数字化程度高的地区,其效率优势明显。但商家必须清醒认识到,快速获取证照的背后,是合规与风险的平衡。建议商家在使用前,充分评估平台资质、地区政策及自身材料完备性,避免因小失大。在食品安全日益重要的今天,卡盟食证通的价值不仅在于速度,更在于推动行业规范化,让商家在合法合规的基础上,聚焦核心业务发展。最终,卡盟食证通的成功与否,取决于其能否在效率与责任间找到最佳平衡点,为商家创造可持续价值。