偶像刷赞行为持续占据社交媒体热搜榜单,从明星个人动态的点赞量“秒破百万”,到粉丝团组织的“数据冲刺”,这种刻意营造的“数据繁荣”为何总能引发公众热议?表面看是粉丝对偶像的“支持行为”,实则折射出流量经济时代下粉丝经济的异化、平台算法的催化以及社会心理的深层投射。偶像刷赞行为的热度,本质上是数字时代情感价值与商业逻辑碰撞的显性结果,其背后隐藏的不仅是粉丝群体的集体焦虑,更是社交媒体生态中亟待修复的系统性漏洞。

粉丝经济的异化:从情感共鸣到数据竞赛

粉丝经济的本源是偶像与粉丝之间的情感共鸣,粉丝通过购买专辑、参与演唱会、支持代言等方式表达认同,这种基于真实喜爱产生的消费行为,构成了文化产业的良性循环。然而,当“数据”成为衡量偶像价值的唯一标尺,刷赞行为便从边缘走向主流,演变为一场畸形的“数据竞赛”。

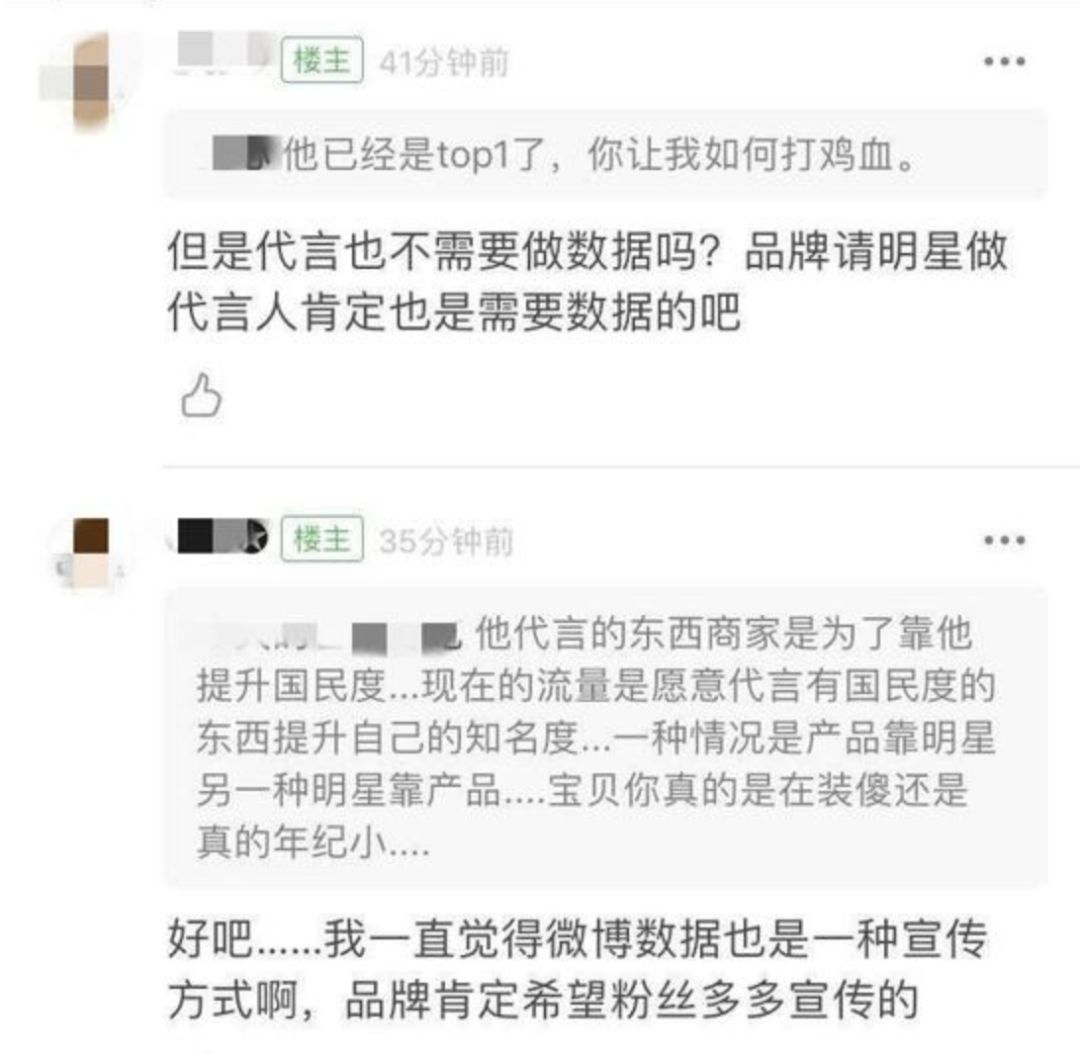

在饭圈文化中,“数据即战斗力”已成为共识。粉丝将偶像的点赞、转发、评论量视为“人气证明”,认为“数据好看才能获得更多资源”。这种观念下,刷赞不再是个人行为,而是被组织化的集体行动:粉丝团设立“数据组”,制定详细的刷赞任务表,甚至开发专门的“刷赞工具”,要求成员每日完成“打卡任务”。更有甚者,将刷赞能力与“粉丝忠诚度”绑定,提出“不刷赞就是不爱”的极端逻辑,迫使新粉丝被动参与。这种异化导致粉丝经济从“情感驱动”彻底沦为“数据驱动”,偶像的真实价值被虚高的数据掩盖,粉丝的精力与金钱也大量消耗在无意义的数据造假中。

平台算法的催化:流量逻辑下的“数据陷阱”

社交媒体平台的算法机制,是偶像刷赞行为泛滥的重要推手。当前主流平台普遍采用“流量优先”的推荐逻辑,互动数据(点赞、评论、转发)是衡量内容热度的核心指标,高互动内容更容易获得曝光、登上热搜。对于偶像及其团队而言,数据不仅是“面子工程”,更是获取商业价值的关键——高流量意味着更高的广告报价、更多的影视资源,甚至影响平台的流量扶持政策。

在这种逻辑下,平台算法无意中成为“数据造假”的“隐形帮手”。一方面,算法对高互动内容的倾斜,迫使偶像团队不得不通过刷赞来“启动流量”;另一方面,平台虽然设有反作弊机制,但面对技术手段不断升级的刷赞行为(如模拟真人操作、跨平台数据联动等),往往处于“被动防御”状态。更关键的是,平台对“数据繁荣”的默许态度,客观上纵容了刷赞行为的蔓延。当虚假数据能够带来真实的商业收益,当“刷赞”成为行业潜规则,算法便从“连接工具”异化为“数据陷阱”,让偶像与粉丝陷入“越刷越火,越火越刷”的恶性循环。

社会心理的投射:群体认同与自我价值的迷失

偶像刷赞行为的热度,还折射出当代年轻人的群体心理需求。在快节奏的社会中,年轻人面临较大的生存压力,偶像往往成为其情感寄托与精神象征。通过参与刷赞等“应援行为”,粉丝能够获得群体归属感——在饭圈中,“一起做数据”成为身份认同的仪式,共同的“战斗目标”让个体感受到集体的力量。

然而,这种群体认同一旦过度依赖数据,便容易演变为“自我价值的迷失”。部分粉丝将刷赞视为“证明自己有用”的方式,认为自己的努力能够直接帮助偶像成功。更有甚者,将个人价值与偶像的“数据成绩”绑定,当偶像数据“下滑”时,会产生强烈的焦虑与自责。这种心理投射下,刷赞行为不再是简单的支持,而是粉丝填补内心空虚、逃避现实压力的途径。同时,饭圈内部的“攀比文化”进一步加剧了这种行为:当其他粉丝团都在“刷数据”,自己不参与便会被视为“不够努力”,这种群体压力迫使粉丝陷入非理性的数据竞赛。

监管与伦理的挑战:数据泡沫背后的行业生态危机

偶像刷赞行为的泛滥,不仅损害了粉丝群体的利益,更对整个文娱行业生态造成了严重冲击。从行业层面看,虚假数据导致“劣币驱逐良币”:真正有实力、有作品的偶像可能因数据不突出而被埋没,而擅长“数据包装”的偶像却能轻松获得资源,这种“流量至上”的评价体系,严重破坏了行业的公平竞争环境。

从监管层面看,目前针对社交媒体数据造假的法律法规仍不完善,平台责任界定模糊。虽然部分平台开始公开“虚假数据”处罚机制,但执行力度不足,且缺乏统一的行业标准。例如,不同平台对“刷赞”的认定标准不一,处罚措施也仅限于“删除数据”“限流”等,难以形成有效震慑。更值得关注的是,刷赞行为背后可能涉及黑色产业链:从开发刷赞工具到组织水军刷量,每个环节都有明确的利益分成,这种产业链的隐蔽性,给监管带来了巨大挑战。

回归本质:从“数据崇拜”到“内容为王”

偶像刷赞行为之所以成为社交媒体热点,本质上是流量经济与真实价值失衡的集中体现。当数据成为衡量偶像价值的唯一标准,当粉丝的情感被异化为冰冷的数字,社交媒体便失去了其“连接真实”的意义。要破解这一困局,需要多方合力:平台需优化算法逻辑,弱化数据权重,强化内容质量评价;偶像团队应回归创作初心,用作品而非数据说话;粉丝群体需理性追星,将支持从“刷数据”转向“欣赏作品”;监管部门则需完善法律法规,斩断数据造假黑色产业链。

唯有摆脱“数据崇拜”的陷阱,让偶像回归“内容创作者”的本质,让粉丝回归“情感支持者”的角色,社交媒体才能真正成为传递价值、连接心灵的公共空间。偶像刷赞行为的热度终将退去,但对真实与理性的追求,才是数字时代最应珍视的“流量”。