充钱刷赞QQ的行为,本质上是用户对社交数据“虚假繁荣”的追求,却在无形中埋下了账号安全与社交关系双重隐患。在QQ这一兼具即时通讯、社交娱乐与身份认同的平台中,点赞不仅是内容互动的简单符号,更承载着社交价值、情感连接与个人形象的隐性构建。然而,当“点赞”可以通过金钱快速获取,其背后隐藏的技术风险、平台规则边界以及社交伦理问题,正逐渐成为用户不可忽视的“隐形陷阱”。

账号风险:从平台处罚到数据安全的连环雷

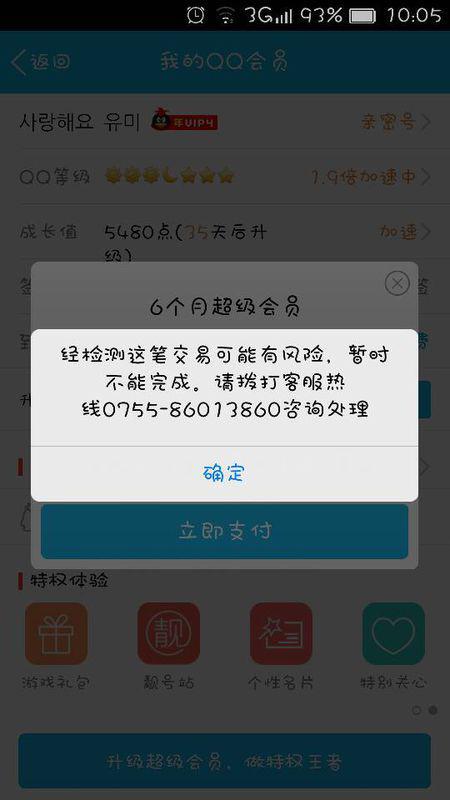

充钱刷赞QQ最直接的账号风险,源于对平台规则的公然挑战。QQ用户协议明确禁止通过第三方工具或非正常手段获取虚假流量,包括但不限于刷赞、刷粉丝、刷评论等。一旦被平台监测到异常数据波动——例如短时间内点赞量突增、点赞IP地址高度集中、点赞行为模式机械重复——账号将面临限流、功能降级,甚至永久封禁的处罚。这种“一刀切”的监管机制,使得用户为短期虚荣付出的代价可能是长期社交关系的断裂。

更深层的风险在于第三方刷赞工具的技术漏洞。多数刷赞服务需要用户提供QQ账号密码,甚至绑定手机号、支付信息,以此实现“自动点赞”。这些第三方平台的技术防护能力参差不齐,部分恶意软件会借此窃取用户聊天记录、联系人列表、甚至支付密码,导致账号被盗、信息泄露甚至财产损失。近年来,QQ安全中心多次发布预警,称“刷赞类软件是账号盗号的高发渠道”,其背后隐藏的木马程序可远程操控用户账号,向好友发送诈骗链接、实施社交欺诈,最终将个人风险扩散至整个社交网络。

此外,QQ作为腾讯生态的核心入口,其账号与微信、腾讯游戏、腾讯视频等服务互通。刷赞导致的账号异常,可能触发跨平台风控机制,不仅影响QQ使用,还连带导致其他腾讯服务受限,形成“系统性风险”。这种“牵一发而动全身”的连锁反应,让用户为虚拟数据付出的代价远超预期。

社交问题:从信任崩塌到关系异化的隐性代价

点赞在社交场景中本应是情感共鸣的真实表达,但当它成为商品,社交关系的“真实性”便开始瓦解。充钱刷赞QQ首先破坏的是社交信任机制。当用户发现好友的动态下充斥着大量“僵尸赞”——点赞者毫无互动历史、账号头像为默认图片、动态内容与自身身份毫无关联——这种“虚假互动”会逐渐消解用户对社交平台的信任。QQ作为老牌社交工具,其核心价值在于熟人社交的强连接,而刷赞行为通过制造“虚假人气”,让用户陷入“被关注”的幻觉,实则与真实社交渐行渐远。

更严重的是,刷赞会扭曲用户对社交价值的认知。在“点赞=受欢迎”的单一评价体系下,部分用户将追求点赞量视为社交目标,甚至形成“点赞依赖症”。为了维持虚假的高赞数据,用户可能持续购买服务,陷入“花钱买虚荣→虚荣需更多数据→继续花钱”的恶性循环。这种对“数据社交”的过度沉迷,会挤压真实社交的时间和精力——当用户更关注如何通过刷赞“包装”自己,而非与好友进行深度交流,社交关系便从“情感连接”异化为“数据表演”。

对青少年用户而言,这种负面影响更为显著。QQ用户群体中,青少年占比高,其价值观尚未成熟,易受“点赞数=受欢迎程度”的错误引导。长期依赖刷赞获取认同,可能导致青少年在真实社交中缺乏自信,甚至产生社交焦虑。当虚拟世界的“虚假繁荣”与现实社交的“平淡真实”形成巨大反差,用户难以适应线下互动的“低数据反馈”,最终陷入线上线下社交能力的双重失衡。

现象背后:用户心理与平台责任的博弈

充钱刷赞QQ的盛行,折射出用户在社交场域中的“身份焦虑”与“认同需求”。在社交媒体时代,个人形象越来越依赖数据化呈现——点赞数、转发量、粉丝数成为“社交货币”,直接关系到用户在社交圈中的“话语权”。QQ作为兼具“工作沟通”与“生活娱乐”属性的平台,其社交场景的复杂性加剧了用户的“数据焦虑”:学生担心动态“不够热闹”被边缘化,职场人士担心朋友圈“互动太少”显得人脉单薄,这种普遍的焦虑感催生了刷赞的需求。

然而,用户心理的脆弱性并非问题的根源,平台在社交价值引导上的缺失同样值得反思。当前,QQ等社交平台在算法推荐、流量分配上过度依赖“互动数据”,导致用户形成“高互动=高曝光”的认知误区。若平台能优化内容分发机制,减少对点赞数的依赖,增加对优质内容、深度互动的权重,或许能从源头上降低用户对刷赞的执念。此外,平台对第三方刷赞产业链的打击力度仍需加强——从技术监测、账号处罚到法律追责,需形成“事前预警、事中拦截、事后追责”的全链路防护,才能有效遏制刷赞行为的蔓延。

回归真实:构建健康的社交生态

面对充钱刷赞QQ的双重风险,用户、平台与社会需共同发力,重建“真实、健康”的社交生态。对用户而言,需理性看待社交数据:点赞只是互动的一种形式,而非社交价值的全部衡量标准。与其为虚假数据买单,不如将精力放在内容创作与真实沟通上——一条引发深度讨论的动态,远比百条“僵尸赞”更有社交意义。

对平台而言,需在“数据激励”与“真实社交”之间找到平衡:一方面,通过技术手段识别并打击虚假流量;另一方面,优化社交产品设计,例如增加“深度互动”标签、推广“小范围群聊”功能,让用户感受到真实连接的价值。腾讯QQ近年来推出的“QQ好友印象”“时光相册”等功能,正是对“情感化社交”的探索,这类功能若能进一步强化,或许能引导用户从“数据追逐”转向“情感回归”。

对社会而言,需加强对青少年社交价值观的引导——家庭、学校与媒体应共同传递“真实比虚假更重要”的理念,帮助年轻人建立健康的社交认知,避免在虚拟世界中迷失自我。

充钱刷赞QQ看似是个人选择,实则牵动着账号安全与社交关系的根基。当点赞失去真实的情感内核,社交便成了没有温度的数据游戏。唯有拒绝虚假、拥抱真实,才能让QQ等社交工具回归“连接人与人”的本质,让每一次点赞都成为发自内心的共鸣。