在5g网盟购买5g流量卡或套餐卡,已成为不少用户追求高性价比的选择,但随之而来的“锁卡”问题却让不少人陷入困境——卡插入手机无法识别,提示“网络锁定”,不仅影响使用,更可能因处理不当产生额外费用。如何科学解锁5g网盟购买的锁卡,同时避免不必要的经济损失,成为用户必须掌握的实用技能。

所谓“锁卡”,通常指运营商或销售方为保障合约履行或渠道利益,对SIM卡设置的网络限制,使其仅能在指定设备、运营商网络或特定区域内使用。5g网盟作为第三方聚合平台,其销售的卡源可能来自不同运营商,部分为合约机附带的优惠卡,部分为低价引流卡,锁卡机制更为复杂。常见的锁卡类型包括“网络锁”(仅支持单一运营商网络)、“设备锁”(绑定IMEI码,换卡即失效)和“合约锁”(需在网使用满一定期限),不同类型的锁卡,解锁逻辑和风险点截然不同。用户若忽略锁卡类型直接解锁,不仅可能失败,还可能触发运营商的“防刷机制”,导致卡号永久冻结。

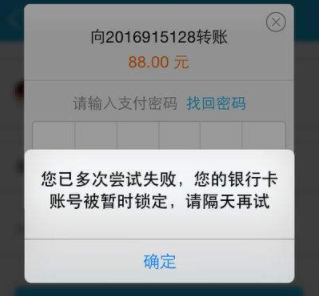

锁卡状态下,用户若贸然弃卡或尝试非正规解锁,极易引发连锁费用损失。最直接的是“合约违约金”,若购卡时签署了在网协议(如承诺使用12个月),提前解锁可能面临月费50%的违约金,按每月59元套餐计算,未满期违约金可达数百元;其次是“套餐浪费”,部分5g网盟卡捆绑了低价高流量套餐,锁卡后无法使用却仍会自动扣费,导致“花钱买闲置”;更隐蔽的是“漫游陷阱”,部分用户为解锁购买境外解锁服务,实际操作中可能因网络切换产生高额国际漫游费,最终得不偿失。此外,非正规解锁可能导致个人信息泄露,不法分子利用用户急于解锁的心理,通过钓鱼网站骗取身份证号、银行卡信息,造成二次损失。

解锁5g网盟购买的锁卡,需遵循“先确认类型,再选择路径”的原则,核心是“合法合规”与“成本可控”。第一步,通过卡面标识或运营商客服确认锁卡类型——若卡面标注“仅限中国移动”,则大概率是网络锁;若购卡时附带《合约协议》,则需重点排查合约锁。第二步,优先选择官方解锁:对于网络锁,可联系运营商客服(如10086、10010)提供购卡凭证、身份证件,申请“合约期满解锁”或“付费提前解锁”,官方解锁虽需3-5个工作日,但能避免设备损坏和信息泄露风险;对于合约锁,需计算剩余合约期与违约金的平衡点,若剩余期较短(如不足3个月),可考虑在网使用至合约期满后自动解锁,避免违约金叠加。第三步,警惕第三方解锁陷阱:网上宣称的“远程解锁软件”“IMEI修改工具”多存在病毒植入风险,可能导致个人信息被盗,且解锁后仍可能被二次锁定,最终“钱卡两空”。

官方解锁是避免费用损失的最优路径,但部分用户因等待时间长或流程繁琐转向第三方,结果陷入更深的费用泥潭。事实上,运营商针对5g网盟等渠道销售的卡,已逐步推出“线上自助解锁”服务,用户通过运营商APP上传购卡截图、身份证照片即可申请,较传统线下渠道提速50%。此外,若5g网盟在销售时未明确告知锁卡条款,用户可依据《消费者权益保护法》要求平台承担“解锁服务费”或“违约金赔偿”,这是避免经济损失的重要法律依据。

避免5g网盟购卡锁卡带来的费用损失,关键在“购前预防”与“存证维权”。购卡前,务必仔细阅读《用户协议》,重点关注“锁卡条款”“违约责任”“解约流程”,对标注“最终解释权归平台所有”的条款需格外警惕;尽量选择支持“7天无理由退货”的渠道,并保留聊天记录、支付凭证等证据。使用过程中,定期查询套餐使用状态和扣费记录,发现异常立即联系客服停机。若遭遇平台推诿或运营商拒解锁,可向工信部电信用户申诉受理中心(12300)提交申诉,通过法律途径维护权益。

5g网盟购卡锁卡的解锁,本质是一场“信息差”与“规则意识”的博弈。用户唯有主动了解锁卡机制,优先选择官方正规路径,才能在享受5g高网速红利的同时,避开费用损失的“隐形坑洞”。记住:任何承诺“100%解锁”“零风险”的服务,都可能暗藏陷阱;唯有守住“合法合规”底线,才能真正实现“省钱、省心、省风险”的5g使用体验。