在社交平台的流量博弈中,“刷赞”早已成为公开的秘密,但一种更具隐蔽性和欺骗性的操作——“克隆好友刷赞”——正逐渐浮出水面。这类行为通过技术手段复制用户真实好友的账号信息,包括头像、昵称、好友关系等,模拟其点赞、评论等互动行为,为目标内容快速积累虚假互动数据。看似高效的“流量捷径”,实则暗藏多重风险,不仅对个人隐私、账号安全构成威胁,更会破坏社交生态的信任根基,甚至引发法律与道德层面的连锁反应。克隆好友刷赞的本质,是对社交真实性的系统性侵蚀,其潜在风险远超表面流量泡沫的范畴。

个人隐私与账号安全的双重威胁

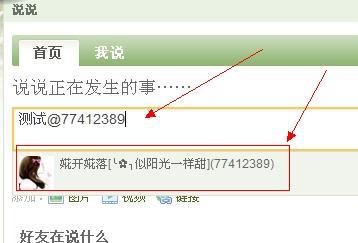

克隆好友刷赞行为的起点,往往始于对用户个人信息的非法获取。攻击者通过恶意软件、钓鱼链接或平台漏洞,窃取用户的通讯录、好友列表、公开动态等数据,进而利用这些信息批量克隆“高价值好友”账号——通常是社交活跃度高、好友基数大或具有一定影响力的用户。这些克隆账号在外观、互动习惯上与真实好友高度相似,极易让其他用户放松警惕。

更严重的是,克隆过程本身可能成为个人信息泄露的“放大器”。例如,部分攻击者会在克隆账号中植入恶意插件,一旦好友点击“互动”,便可能导致其账号信息进一步被盗用,形成“克隆-盗取-再克隆”的恶性循环。对于被克隆的用户而言,不仅面临隐私曝光的风险,还可能因克隆账号的违规行为(如传播虚假信息、诱导点击)被平台误判,导致账号限流甚至封禁,个人数字身份安全岌岌可危。

社交信任机制的瓦解与虚假互动的泛滥

社交平台的核心价值在于“真实连接”,而克隆好友刷赞正是对这一价值的釜底抽薪。当用户发现自己的“好友”频繁点赞低质内容、推广虚假产品时,其对社交关系的信任度会直线下降。例如,某用户看到“多年好友”点赞了一则“快速赚钱”的广告,出于信任点击后陷入诈骗,这种由克隆账号引发的信任危机,不仅伤害个体用户,更会削弱整个社交平台的信任基础。

虚假互动的泛滥还会造成“劣币驱逐良币”的恶性循环。真实用户优质内容的曝光,往往需要依赖自然的点赞、评论等互动数据支撑,而克隆好友刷赞能轻易制造“虚假繁荣”,使低质、甚至违规内容获得远超真实水平的流量。长期以往,用户会发现平台首页充斥着“被点赞”的垃圾内容,逐渐失去使用兴趣,最终导致社交生态的空洞化。

平台算法失序与内容生态的恶性循环

现代社交平台的推荐算法高度依赖用户互动数据,而克隆好友刷赞的虚假数据会严重干扰算法的判断逻辑。算法可能将“被刷赞”的低质内容判定为“高价值内容”,优先推荐给更多用户,导致优质内容被淹没,内容生态逐渐向“流量至上”而非“质量至上”倾斜。

例如,某创作者通过克隆好友刷赞获得了数十万点赞,进入平台热门推荐,但其内容实际质量低下,引发大量用户投诉。这不仅损害了平台的内容调性,还会导致算法对真实互动数据的敏感度下降,未来即使优质内容获得真实点赞,也可能因“数据异常”被算法误判,形成“越刷越推荐,越真实越被压制”的怪圈。最终,平台将失去用户的信任,商业价值也随之缩水。

法律合规风险与责任归属的模糊地带

克隆好友刷赞行为游走在法律与道德的灰色地带,其背后隐藏着多重法律风险。从个人信息保护角度看,未经用户同意收集、使用其个人信息进行账号克隆,已违反《个人信息保护法》中“知情同意”原则;从平台规则看,刷赞行为属于“虚假流量”,绝大多数社交平台明确禁止,情节严重者可能被追究法律责任。

此外,若克隆账号被用于传播违法信息(如电信诈骗、非法集资等),克隆者、提供技术支持的平台方甚至被误导的用户,都可能面临法律追责。但现实中,由于克隆行为的隐蔽性,责任主体往往难以界定:用户难以证明账号被克隆,平台难以完全杜绝技术漏洞,执法部门则面临取证难、追责难等问题。这种责任模糊地带,为克隆好友刷赞的滋生提供了温床。

青少年价值观误导与社会风气的侵蚀

青少年是社交平台的活跃用户,也是价值观形成的关键群体。克隆好友刷赞所传递的“流量至上”“捷径成功”的错误导向,可能对青少年的价值观造成严重误导。例如,部分青少年可能认为“只要能刷赞,就能获得关注和认可”,从而忽视真实社交能力的培养,甚至模仿克隆行为,陷入“数据造假”的怪圈。

更值得警惕的是,克隆好友刷赞的泛滥会加剧社会浮躁风气。当“点赞数”成为衡量内容价值的唯一标准,当“虚假互动”被视为成功的“捷径”,整个社会对“真实”“诚信”的敬畏之心将逐渐消解。这种风气若蔓延至其他领域,如学术研究、商业竞争等,可能引发更广泛的社会信任危机。

面对克隆好友刷赞的多重风险,个人需提升隐私保护意识,定期检查账号异常,不轻易点击陌生链接;平台应升级反克隆技术,建立账号真实性核验机制,对异常互动数据实时监测;而整个社会则需倡导“真实社交”的价值理念,拒绝“流量崇拜”,让社交平台回归“连接真实、传递温度”的初心。唯有如此,才能抵御克隆好友刷赞带来的潜在风险,守护数字时代的信任基石。