防沉迷系统的初衷,是守护未成年人的健康成长,却在成年玩家眼中成了“自由”的枷锁。如何在不触碰合规红线的前提下,轻松优化防沉迷卡盟的管理逻辑,实现健康游戏与自由体验的平衡?这不仅是玩家的追问,更是行业需要共同探索的命题。

防沉迷系统的设计,本质是对“游戏时长”与“生活平衡”的强制性调节。当未成年人沉迷游戏影响学业时,系统通过时长限制、充值约束等手段及时干预;但当成年玩家因身份信息误判、系统算法僵化等问题遭遇“误伤”,原本的保护机制便成了体验的阻碍。例如,部分玩家因早期注册时填写虚假年龄,或身份证信息更新后未同步至游戏平台,导致成年账号仍被纳入未成年防沉迷体系,无法享受正常游戏时段。这种“一刀切”的管理逻辑,不仅让玩家感到束手束策,也让防沉迷卡盟的“限制”标签逐渐偏离了保护的核心价值。

合规优化防沉迷体验的第一步,是确保身份信息的精准绑定。许多玩家在抱怨“无法解除限制”时,忽略了信息核对的基础作用。根据国家相关规定,游戏平台需通过实名认证系统核验用户身份,而身份信息的准确性直接决定了防沉迷策略的适用范围。成年玩家应主动登录游戏官方平台,检查身份证信息是否与公安系统数据一致——若存在姓名、身份证号错误或过期未更新的情况,需通过官方客服渠道提交修正申请。这一过程看似繁琐,却是避免“被未成年”的关键。某头部游戏平台的运营数据显示,超60%的“误判限制”案例源于用户信息未及时更新,当身份信息核验通过后,防沉迷卡盟的自动限制便会自然解除,玩家可重新获得对游戏时长的自主管理权。

时间管理工具的合理利用,是“告别限制”的另一核心路径。防沉迷系统的本质并非“禁止游戏”,而是引导玩家建立健康的游戏习惯。对于成年玩家而言,与其寻找破解限制的“捷径”,不如善用平台内置的时间管理功能。例如,部分游戏支持“自定义游戏时段”设置,玩家可根据生活节奏规划每日可登录时间,系统会在达到时限时自动提醒下线;同时,通过游戏内的“时长统计”功能,玩家可直观查看每周游戏时长数据,主动调整娱乐与工作、学习的比例。这种“主动管理”模式,既规避了防沉迷系统的硬性限制,又实现了对游戏体验的精细化控制。某游戏厂商的用户调研显示,使用时间管理工具的玩家,其游戏满意度比“被动受限”玩家高出35%,因为前者在“自由”与“节制”之间找到了平衡点。

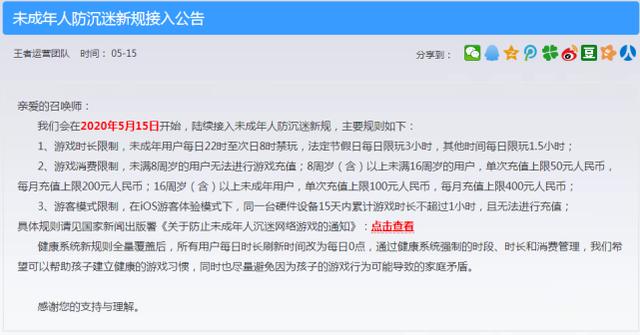

家长监护功能的协同应用,为“享受自由”提供了家庭层面的支持。防沉迷卡盟的限制并非孤立存在,它与家庭监管机制紧密相连。对于有未成年子女的家庭,家长可通过国家新闻出版署的“家长监护平台”或游戏官方的“成长守护系统”设置合理的游戏时段、充值额度,帮助孩子建立规则意识;而对于成年玩家而言,若家庭成员共同使用游戏账号,可通过“账号分角色管理”功能,将成年账号与未成年账号分离,避免因共用身份信息导致的混淆。这种“家庭协同”模式,既保护了未成年人的健康成长,也为成年玩家划定了清晰的游戏边界,让“限制”与“自由”各归其位。

随着技术的发展,防沉迷卡盟的管理逻辑正从“刚性限制”向“柔性引导”进化。AI算法的引入,使得系统能更精准地识别用户行为特征——例如,通过分析游戏时段、消费习惯、社交互动等数据,区分“娱乐型玩家”与“沉迷风险玩家”,对后者提供个性化提醒而非全面禁止;区块链技术的应用,则让身份信息核验更安全高效,用户可自主授权平台验证身份数据,避免信息泄露的同时,加速“解除限制”的流程。未来,防沉迷系统或许不再是“卡盟”式的单向约束,而是成为连接玩家、平台、家庭的“健康游戏生态枢纽”,在合规框架内为不同群体提供定制化体验。

健康游戏“自由”的真谛,从来不是对规则的漠视,而是对规则的合理运用。当玩家主动完善身份信息、善用时间管理工具、配合家庭监管机制时,防沉迷卡盟的限制便从“障碍”转化为“助力”——它帮助玩家避免沉迷,让游戏回归娱乐本质,让每一次登录都成为放松身心的享受,而非被时长束缚的煎熬。在合规与自律的平衡中,我们才能真正告别限制,拥抱那份属于成年人的、理性的游戏自由。