在当前游戏行业监管趋严的背景下,卡盟防沉迷系统已成为玩家无法回避的现实。许多玩家抱怨“游戏时间被限制”“操作空间被压缩”,甚至将防沉迷与“自由”对立起来。但真正的游戏自由,从来不是无节制的放纵,而是在规则框架内实现体验最优化。如何轻松应对卡盟防沉迷?关键在于跳出“对抗思维”,转而以科学策略重构游戏习惯,让有限时间产生更高价值——这不仅是应对监管的智慧,更是现代玩家必备的素养。

重新定义“游戏自由”:从时间自由到体验自由

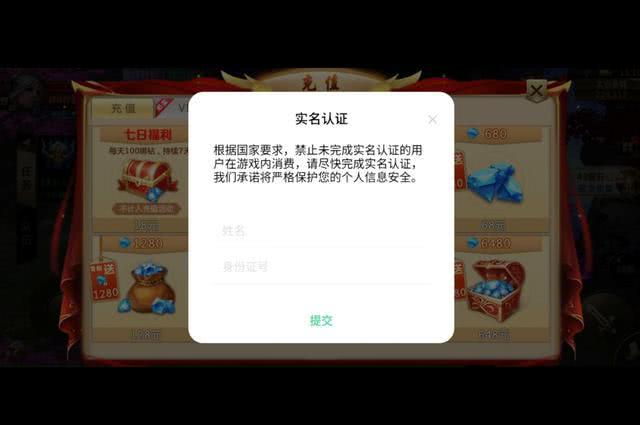

卡盟防沉迷系统的核心逻辑是通过限制未成年游戏时长、规范充值行为,防止过度沉迷。但不少成年玩家也受到波及,误以为“自由=无限时间”。事实上,防沉迷系统倒逼玩家思考:什么才是有质量的自由?心理学研究表明,人类的快乐感源于“目标达成”与“心流体验”,而非单纯的时间堆砌。例如,一款策略游戏若每天能专注2小时完成关键任务,其成就感远超无目的在线8小时。因此,应对防沉迷的第一步,是将“时间自由”转化为“体验自由”——通过精准规划,让每次登录都成为高效、愉悦的旅程,而非消耗战。

时间管理的科学方法:让每一分钟都有价值

面对防沉迷系统严格的时间限制,玩家需要建立“游戏时间管理模型”。借鉴时间管理中的“80/20法则”,80%的游戏目标应集中在20%的高效时间内完成。具体而言,可分三步操作:

其一,固定“黄金游戏时段”。根据防沉迷规则(如成年玩家每日限3小时),选择精力最充沛的时间段(如晚间7-9点),避免在疲劳或碎片化时间登录,降低效率。

其二,制定“任务清单”。登录前明确当日目标(如完成副本、提升角色等级),避免漫无目的刷屏。例如,MMORPG玩家可优先完成日常任务,再用剩余时间参与社交活动,实现“目标+情感”双重满足。

其三,善用“碎片化时间”。对于轻度玩家,选择支持离线收益或短局模式的游戏(如棋类、卡牌),通勤或午休时进行10-15分钟操作,既不占用核心时间,又能保持游戏参与感。这种“精准滴灌”式游戏,正是应对防沉迷的智慧之举。

游戏选择与体验优化:用“质量”替代“数量”

不同游戏类型对防沉迷的适应性差异显著。玩家需根据时间限制,选择“高体验密度”的游戏。例如:

- 剧情驱动型游戏:如《艾尔登法环》《巫师3》,这类游戏注重叙事沉浸,即使每天仅玩1小时,也能通过章节推进获得持续满足感;

- 竞技策略型游戏:如《王者荣耀》《英雄联盟》,单局时长通常20-30分钟,适合在有限时间内完成“对抗-复盘”闭环,提升竞技乐趣;

- 社交休闲型游戏:如《动物森友会》《星露谷物语》,这类游戏支持异步互动,玩家可灵活安排登录频率,避免因“必须在线”产生焦虑。

此外,关注游戏的“防沉迷友好设计”也很重要。部分厂商已推出“时间管理助手”,如提醒休息、记录游戏时长,甚至设置“家长模式”(成年玩家可自主调整),这些功能能帮助玩家更科学地掌控节奏。

自律与长期价值:从“被动应对”到“主动掌控”

应对卡盟防沉迷的最高境界,是将外部约束转化为内在自律。许多玩家认为“防沉迷是束缚”,实则它提供了重新审视游戏与生活关系的契机。例如,通过设定“游戏-学习/工作”平衡机制,玩家能培养时间规划能力;通过限制充值,避免非理性消费,反而能更专注于游戏本身的乐趣。这种“克制中的自由”,让游戏从“消磨时间”的工具,升华为“提升自我”的媒介。

值得注意的是,防沉迷系统并非完美,其技术识别(如人脸识别误判)仍存在优化空间。但玩家不应聚焦于“对抗规则”,而应通过官方渠道反馈问题,推动行业进步。毕竟,健康的游戏生态需要玩家、厂商、监管的共同努力,而个体的自律与智慧,才是实现“游戏自由”的根本保障。

归根结底,轻松应对卡盟防沉迷,本质是学会与规则共舞。当玩家不再将“自由”等同于“无限制”,而是通过科学管理、理性选择和内在自律,让游戏成为生活的“调味剂”而非“主食”,才能真正体会“玩游戏还能这么自由”的真谛——这种自由,不是突破防沉迷的技术壁垒,而是在规则中找到属于自己的节奏,让每一次游戏都成为值得期待的体验。