卡盟作为数字交易与虚拟资源流转的核心平台,其账号绑定机制在提升操作便捷性的同时,也潜藏着账号关联风险——一旦多个平台绑定同一身份信息,极易引发连锁安全漏洞。如何高效、安全地解除卡盟账号绑定,成为用户规避“关联困境”的关键课题。账号关联的本质是数字身份的过度重叠,而解绑的核心在于切断非必要的数据链路,这不仅关乎个人隐私保护,更是数字资产安全的第一道防线。

卡盟账号绑定的常见场景往往暗藏关联风险。用户为方便支付,常将银行卡、第三方支付账户(如支付宝、微信支付)与卡盟账号绑定;为同步数据,授权登录社交媒体或电商平台;甚至为领取福利,绑定手机号、邮箱等敏感信息。这些绑定看似提升了操作效率,实则埋下隐患:若任一关联账户发生泄露,攻击者可通过“信息交叉验证”逆向破解卡盟账号;若平台数据安全措施不足,绑定信息可能被批量窃取,导致“一失万无”的连锁反应。例如,某用户曾因绑定的电商平台账号密码泄露,导致卡盟账户内虚拟货币被盗,追回难度极大——这正是关联风险的典型体现。

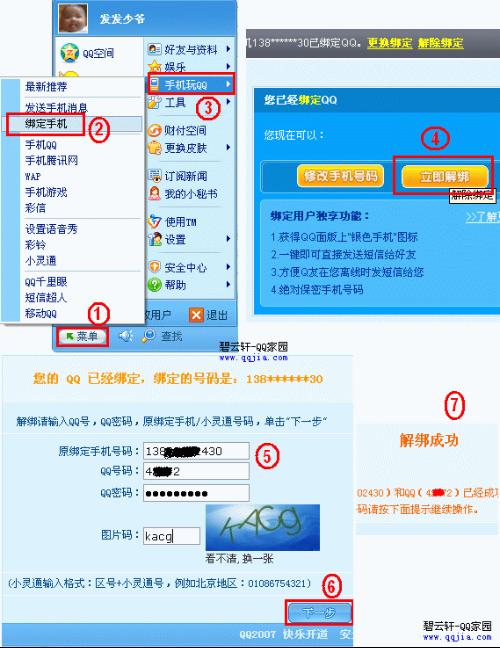

传统解绑流程的痛点,让用户在“解除绑定”时步履维艰。多数卡盟平台将解绑功能隐藏在“安全设置”的深层菜单中,用户需经历“登录-进入个人中心-找到账号安全-选择绑定管理-验证身份-确认解绑”的多重步骤,每一步都可能因操作失误或系统卡顿中断。更棘手的是,部分平台对解绑设置了“冷却期”,需等待24-72小时才能生效,期间若账户异常,用户无法及时干预。此外,客服响应效率低下也加剧了困扰:当用户因解绑失败寻求帮助时,常面临“提交工单-等待审核-重复验证”的冗长流程,甚至因无法提供“购买凭证”等非必要材料被驳回,最终陷入“想解绑却解不掉”的恶性循环。

轻松解除卡盟账号绑定的关键,在于标准化流程与风险预判的结合。用户需遵循“先备份、再验证、后操作”的三步法则:第一步,提前导出绑定账户的关键信息(如支付账户ID、关联手机号),避免解绑后因信息缺失导致账户异常;第二步,选择高安全等级的验证方式,优先使用“人脸识别+设备锁”组合,避免仅依赖短信验证(SIM卡劫持风险高);第三步,严格按照平台指引操作,确认解绑范围(仅解除支付绑定还是全部关联),并截图保存操作记录以备维权。值得注意的是,部分平台支持“一键解绑”功能,用户可在“账号安全”页面查看所有绑定项,勾选后批量解除,极大提升效率——这要求用户主动关注平台功能更新,善用工具简化流程。

规避账号关联的长期策略,需从“被动解绑”转向“主动管理”。用户应建立“数字账户隔离”意识:为卡盟账号配置独立邮箱和手机号,避免与常用社交、支付账户重叠;定期登录卡盟平台检查“绑定管理”页面,清理长期未使用的关联项;开启“登录提醒”和“异常登录拦截”功能,一旦发现非本人操作,立即冻结账户并启动解绑流程。对于企业用户而言,更需采用“分角色绑定”策略:将运营账号、财务账号、客服账号的绑定信息完全分离,避免因单一账户风险导致整个团队数据泄露。数字时代的账号安全,本质是“最小必要原则”的实践——绑定越少,风险越低。

技术趋势正在重塑解绑体验,AI与自动化工具成为“轻松解绑”的加速器。部分前沿卡盟平台已引入智能客服机器人,通过自然语言处理识别用户解绑需求,自动引导完成身份验证与流程操作,将传统30分钟的操作缩短至5分钟内;区块链技术的应用则让解绑记录上链存证,用户可实时查看解绑操作的时间、设备、IP等信息,杜绝平台“暗箱操作”;未来,基于零知识证明的“无感解绑”技术或将成为可能,用户无需提供敏感信息即可完成身份验证,从根本上解决信息泄露风险。这些技术突破不仅提升了解绑效率,更推动平台从“被动响应”转向“主动防护”。

解除卡盟账号绑定,看似是简单的账户操作,实则是数字时代个人安全管理的缩影。用户需以“风险前置”思维审视每一次绑定,以“流程优化”策略应对解绑需求;平台则需以技术简化操作,以透明赢得信任。当每个数字账户都保持“必要绑定”的克制,当解绑流程不再成为用户痛点,账号关联困扰才能真正成为历史——这不仅是技术进步的目标,更是构建安全、可信数字生态的基石。