幸运卡盟跑路了,这声消息像一颗炸雷在玩家社群中炸开,无数充值了数百甚至上万元的玩家陷入维权无门的困境。虚拟交易平台跑路早已不是新鲜事,但当“幸运卡盟”这样的老牌平台突然关闭服务器、客服失联,玩家们才惊觉:数字时代的虚拟财产,原来如此脆弱。

幸运卡盟跑路并非孤例,而是虚拟交易平台长期野蛮生长的必然结果。这类平台多以游戏充值、虚拟物品交易为核心,通过低价折扣吸引用户,却普遍存在三大隐患:一是资质缺失,多数卡盟平台未取得《网络文化经营许可证》,游离于监管之外;二是资金无托管,用户充值资金直接进入平台账户,缺乏第三方监管,极易被挪用;三是责任模糊,用户协议中常藏匿“最终解释权归平台所有”的霸王条款,跑路后维权缺乏法律依据。更值得警惕的是,部分平台甚至以“高收益代理”为诱饵,发展下线形成资金盘,一旦资金链断裂便直接跑路,“幸运卡盟”的玩法正是如此——表面是游戏卡折扣平台,实则是借新还庞氏骗局。

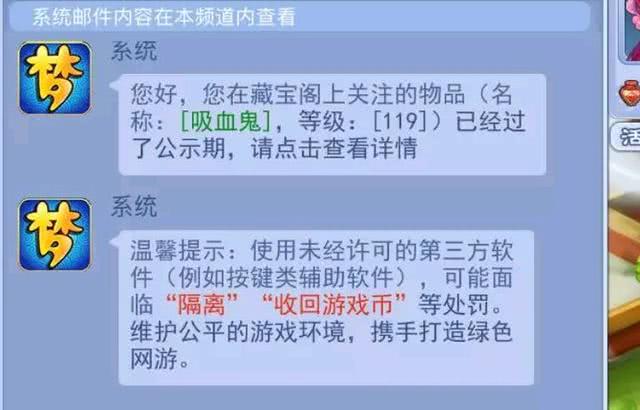

玩家们面对幸运卡盟跑路,最先感受到的是“证据失效”的无力感。多数玩家充值时仅通过微信或支付宝转账,备注模糊,未保留平台协议、交易记录截图等关键证据;部分玩家通过代理充值,涉及多层关系,责任主体更难界定。即便收集到证据,维权之路也障碍重重:报警后,警方常因“虚拟财产价值认定难”不予立案;起诉平台,却发现平台早已注销法人、转移资产,执行阶段陷入僵局;集体维权则面临组织困难,玩家分散在全国,信息不对称,极易被个别不法分子利用“代理维权”二次收割。更深层的问题在于法律保护的滞后性,《民法典》虽规定“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定”,但具体到游戏充值、虚拟物品交易,仍缺乏明确的司法解释和操作标准,玩家权益往往“悬空”。

幸运卡盟跑路后,玩家并非无计可施,关键在于“快、准、全”的行动逻辑。第一步是立即止损,保存所有证据:包括转账记录(需备注“幸运卡盟充值”)、平台账户余额截图、客服聊天记录(特别是涉及“资金安全”的对话)、代理发展链路证据等,第一时间通过平台官方渠道提交退款申请(尽管大概率无果),但此举可作为“曾积极主张权利”的佐证。第二步是多线维权并行:向当地网信办、文化执法部门举报平台无资质经营,这些部门可对平台进行行政处罚并追查资金流向;同时通过“12345”政务服务热线反映情况,推动跨部门协同;若涉及金额较大,可联合其他玩家聘请律师,以“诈骗”或“合同诈骗”为由提起刑事自诉,部分地区法院已开始受理此类案件。第三步是善用舆论监督,在黑猫投诉、聚投诉等平台发布详细投诉信息,联系游戏媒体、消费者权益保护组织曝光事件,形成舆论压力倒逼平台方或其关联方承担责任。此外,玩家还需警惕“代理维权”陷阱,切勿向陌生中介支付“维权费”,避免二次损失。

幸运卡盟跑路风波,暴露出虚拟交易行业亟需一场“规范化革命”。对平台而言,必须摒弃“赚快钱”思维,主动接入第三方支付托管(如支付宝、微信支付的商户托管服务),确保用户资金与平台资金隔离;公开平台资质信息,接受用户监督;建立透明的用户协议,明确跑路赔偿机制。对监管部门而言,需加快虚拟财产立法进程,明确游戏充值、虚拟物品交易的权属认定规则;建立虚拟交易平台“白名单”制度,对无资质平台坚决取缔;打通公安、市场监管、网信等部门的数据壁垒,实现资金流向实时监控。对玩家而言,则需树立“风险自担”意识:选择平台时优先考虑有ICP备案、网络文化许可证的正规渠道;大额充值前通过“天眼查”查询平台风险信息;分散充值,避免将资金集中存入单一平台;保留交易凭证,养成“先取证后交易”的习惯。唯有平台自律、监管发力、玩家觉醒三方合力,才能让“幸运卡盟跑路”不再重演。

幸运卡盟跑路了,但玩家的维权之路不能就此止步。这不仅是追回损失的战斗,更是推动虚拟财产保护进步的契机。当法律不断完善,当平台敬畏规则,当玩家擦亮双眼,数字世界的虚拟财产才能真正拥有“安全锁”。而对于每个曾遭遇损失的玩家来说,这次风波或许是一堂昂贵的课——它提醒我们:在虚拟与现实的边界处,永远不要用侥幸心理挑战人性的贪婪与规则的漏洞。