在健康焦虑日益成为社会常态的当下,一款号称“心肝肺都护得住”的远盟卓康守护卡悄然走红,其宣称的“24小时健康监测”“紧急救援响应”“三重器官守护”等神奇功能,让不少中老年人及慢性病患者趋之若鹜。但当我们剥离营销话术,深入剖析这类健康管理产品的本质时,一个核心问题浮出水面:远盟卓康守护卡真的能“护住”心肝肺吗?还是仅仅抓住了人们对健康的渴望,构建了一个看似美好的“健康幻象”?

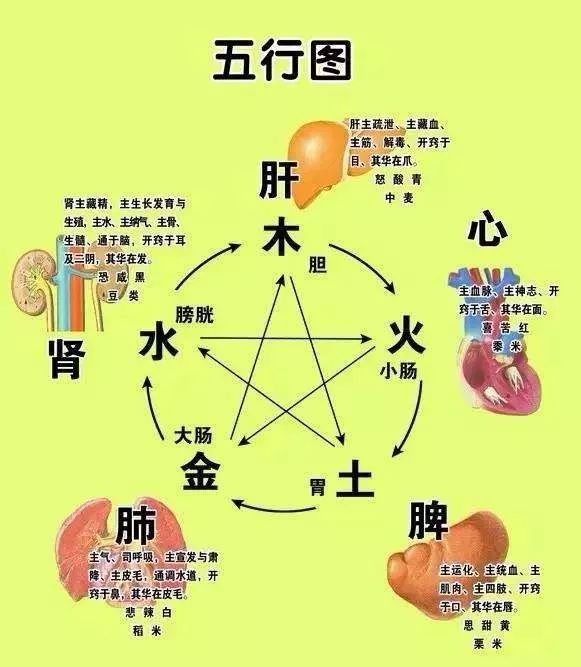

心肝肺作为人体最核心的器官,其健康直接关乎生命质量与生存周期,这决定了任何围绕它们的健康管理工具都必须具备极高的专业性与可靠性。当前,心血管疾病、肝脏疾病、呼吸系统疾病分别位列我国居民死因前三,这类慢性病的管理需要长期、动态的医疗干预,而非单一硬件或服务所能覆盖。远盟卓康守护卡宣称的“守护”,究竟是基于医学证据的系统性支持,还是商业包装下的功能夸大?要回答这个问题,必须从其核心功能与实际需求的匹配度切入。

从产品定位来看,远盟卓康守护卡主打“健康监测+紧急救援”双轨模式。前者通常集成心率、血氧、血压等基础生理指标监测,后者则通过对接医疗资源提供紧急呼叫服务。客观而言,这类功能在特定场景下确实有价值——例如独居老人突发不适时,一键呼叫能缩短救援响应时间;长期指标监测能为健康数据积累提供便利。但问题在于,“监测”不等于“治疗”,“数据”不等于“保障”。心肝肺的健康管理,远不止于“发现异常”这么简单。以高血压为例,监测到血压升高只是第一步,后续需要医生根据个体情况调整用药、评估靶器官损害、制定生活方式干预方案,这些都需要专业医疗体系支撑,而非一张卡片或一个APP能独立完成。守护卡提供的监测数据,若缺乏专业医疗团队的解读与跟进,最终可能沦为“无效数据堆砌”,甚至因用户自行解读错误引发不必要的焦虑。

更值得警惕的是“神奇”二字背后的营销陷阱。在远盟卓康的宣传中,频繁出现“三重器官全方位守护”“比子女更贴心”等话术,这种将产品功能与情感需求深度绑定的策略,很容易让用户忽视其局限性。事实上,任何健康管理工具都存在边界:硬件设备的准确性受限于传感器精度,紧急救援服务的响应速度受制于地理覆盖与调度效率,而“护心肝肺”的核心,从来都不是依赖一张卡片,而是科学的预防体系、规范的治疗方案和持续的健康管理习惯。将健康管理的责任完全外包给一个产品,本质上是对医学复杂性的误读,也是对自身健康管理责任的逃避。

从行业视角看,远盟卓康守护卡的现象折射出健康消费市场的深层矛盾:一方面,公众对专业健康服务的需求井喷,尤其是慢性病管理、老年健康等领域存在巨大缺口;另一方面,市场上充斥着大量“轻医疗、重营销”的产品,它们用“高科技”“全守护”等概念包装,却难以提供与宣称对等的专业价值。健康管理产品的核心竞争力,应当在于“连接”与“整合”——能否连接用户与优质医疗资源,能否整合预防、监测、干预、康复的全流程服务。而目前许多类似产品,仅仅停留在“监测工具”或“呼叫按钮”的层面,缺乏与医疗体系的深度协同,所谓的“守护”更像是一种“伪安全感”,让用户误以为拥有了一张“健康护身符”。

那么,消费者应如何理性看待远盟卓康守护卡这类产品?首先,需明确其定位:它可以是健康管理的“辅助工具”,但绝非“替代方案”。对于有基础疾病的高风险人群,专业的定期体检、专科医生的长期随访、规范用药依从性,才是守护心肝肺的“核心防线”;对于健康人群,科学的饮食、运动、作息习惯,远比任何硬件设备都重要。其次,要警惕“功能泛化”的宣传,任何宣称能“治愈”“全面守护”的产品都需保持审慎,真正的健康管理从来不存在“一劳永逸”的解决方案。最后,关注产品的服务闭环:监测数据是否有医生解读?紧急救援是否覆盖所在区域?后续健康管理服务是否持续?这些问题的答案,比“神奇”的宣传语更能体现产品的真实价值。

归根结底,远盟卓康守护卡的“神奇”与否,不在于产品本身,而在于用户对健康管理的认知是否回归理性。心肝肺的“护得住”,从来不是一张卡片能实现的奇迹,而是医学进步、科学管理与个人责任共同作用的结果。在健康消费的浪潮中,我们需要的是擦亮双眼,拒绝被“神奇”话术裹挟,真正将健康管理融入日常——毕竟,最好的“守护卡”,是每个人对自身健康的清醒认知与主动行动。