在拼多多平台的生态中,“拼多多卡盟代刷”始终是一个绕不开的灰色话题。不少商家在流量焦虑和销量压力的驱使下,试图通过这种方式快速提升商品数据,却往往陷入“刷单一时爽,封店火葬场”的困境。那么,拼多多卡盟代刷真的能提升销量吗?其所谓的“靠谱”又是否经得起推敲?要回答这些问题,必须深入剖析其运作逻辑、实际效果与潜在风险,而非停留在表面的数据诱惑。

拼多多卡盟代刷,本质上是通过“卡盟”(提供虚拟资源账号的平台)组织大量虚假交易,以刷高商品销量、好评率及DSR评分的行为。其操作模式通常为:商家向卡盟支付费用,卡盟利用手中注册的大量“养号”(模拟真实用户行为)的拼多多账号,按照商家要求完成“浏览-加购-下单-付款-好评”的全流程,从而在短时间内伪造出“热销”假象。这种模式的核心逻辑,是通过虚假数据触发平台的流量倾斜机制——毕竟,在电商算法中,销量、转化率等数据是衡量商品潜力的核心指标,更高的销量往往意味着更多的自然曝光。

然而,这种“数据提升”能否转化为真实的销量增长?答案恐怕是否定的。 首先,拼多多平台的风控系统早已进化到“智能识别+人工审核”的双重阶段。通过分析用户行为轨迹(如设备指纹、IP地址、浏览时长、支付习惯)、订单特征(如下单时间集中、收货地址异常)、商品转化率(如高销量但低复购)等维度,系统能轻易识别出“刷单痕迹”。一旦被判定为异常订单,不仅相关数据会被清零,商家还可能面临流量降权、商品下架,甚至店铺扣分、封店的严厉处罚。此时,所谓的“销量提升”瞬间化为泡影,前期投入的刷单费用也打了水漂。

其次,即便刷单行为短期内未被平台发现,其带来的“虚假流量”也无法转化为真实购买力。真实的销量增长,依赖于商品本身的质量、价格竞争力、用户评价的真实性及复购率。而刷单产生的“好评”多为模板化、缺乏细节的虚假内容,不仅无法打动真实消费者,反而可能引发信任危机——当用户发现商品评价与实际体验严重不符时,不仅会放弃购买,还可能留下差评,进一步拉低店铺权重。更关键的是,刷单行为会扭曲商家对市场的判断:虚假的销量数据让商家误以为产品受欢迎,从而忽视真实的用户需求和市场反馈,导致运营策略南辕北辙,最终错失良机。

那么,拼多多卡盟代刷“靠谱吗”?从合规性和安全性来看,其答案同样是否定的。 从法律层面看,《电子商务法》明确规定,电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。刷单行为不仅违反平台规则,更涉嫌违法,一旦被查处,商家需承担相应的法律责任。从操作层面看,卡盟代刷本身处于灰色产业链,商家支付费用后,可能遇到“跑单”(刷手未完成流程)、“差评”(刷手恶意留评)、“信息泄露”(账号被用于非法活动)等风险。更有甚者,部分卡盟本身就是平台“钓鱼”的诱饵,商家与其交易后,反而成为平台打击的“典型”。

更重要的是,拼多多卡盟代刷的“性价比”极低。以某类目为例,刷单一单的成本可能高达5-10元(含佣金、垫付资金、平台抽成),而真实通过自然流量转化的一单,即便利润微薄,至少能带来真实的用户反馈和复购可能。长期来看,刷单的成本远高于真实运营的投入,却无法产生任何正向价值,反而会消耗商家的资金和精力,陷入“越刷越亏,越亏越刷”的恶性循环。

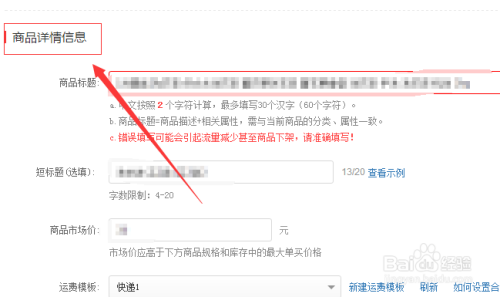

事实上,拼多多的流量逻辑早已从“唯销量论”转向“综合权重评估”。平台更关注商品的“人货场”匹配度:商品是否满足目标用户需求?价格是否具有竞争力?服务(如发货速度、售后保障)是否到位?用户停留时长、加购率、转化率、复购率等真实行为数据,才是决定流量分配的核心指标。与其将资金和希望寄托于拼多多卡盟代刷这种“饮鸩止渴”的方式,不如沉下心做好基础运营:优化商品标题和主图,提升点击率;打磨详情页,突出产品卖点;积极参与平台活动(如百亿补贴、限时秒杀),获取自然曝光;通过客服话术优化、售后质量提升,积累真实好评。这些“笨办法”虽然见效慢,却能带来可持续的销量增长和店铺健康发展。

在拼多多平台的规则铁律和消费者日益理性的双重夹击下,卡盟代刷这条“捷径”早已变成悬崖。唯有沉下心打磨产品、优化服务、拥抱真实流量,商家才能在激烈的电商竞争中走得更远——这,才是销量提升的终极答案。