拼多多现金砍价自推出以来,就以其“0元购”的噱头吸引着无数用户,但“砍价到0元才能提现”的高门槛也让不少人望而却步。于是,各种号称“助力砍价”“轻松领现金”的“拼多多现金砍价卡盟”应运而生,这些社群或平台宣称能提供大量助力,帮用户快速完成砍价。那么,这些砍价卡盟真有用吗?用户真的能通过它们轻松领到现金?这背后藏着怎样的逻辑与风险?

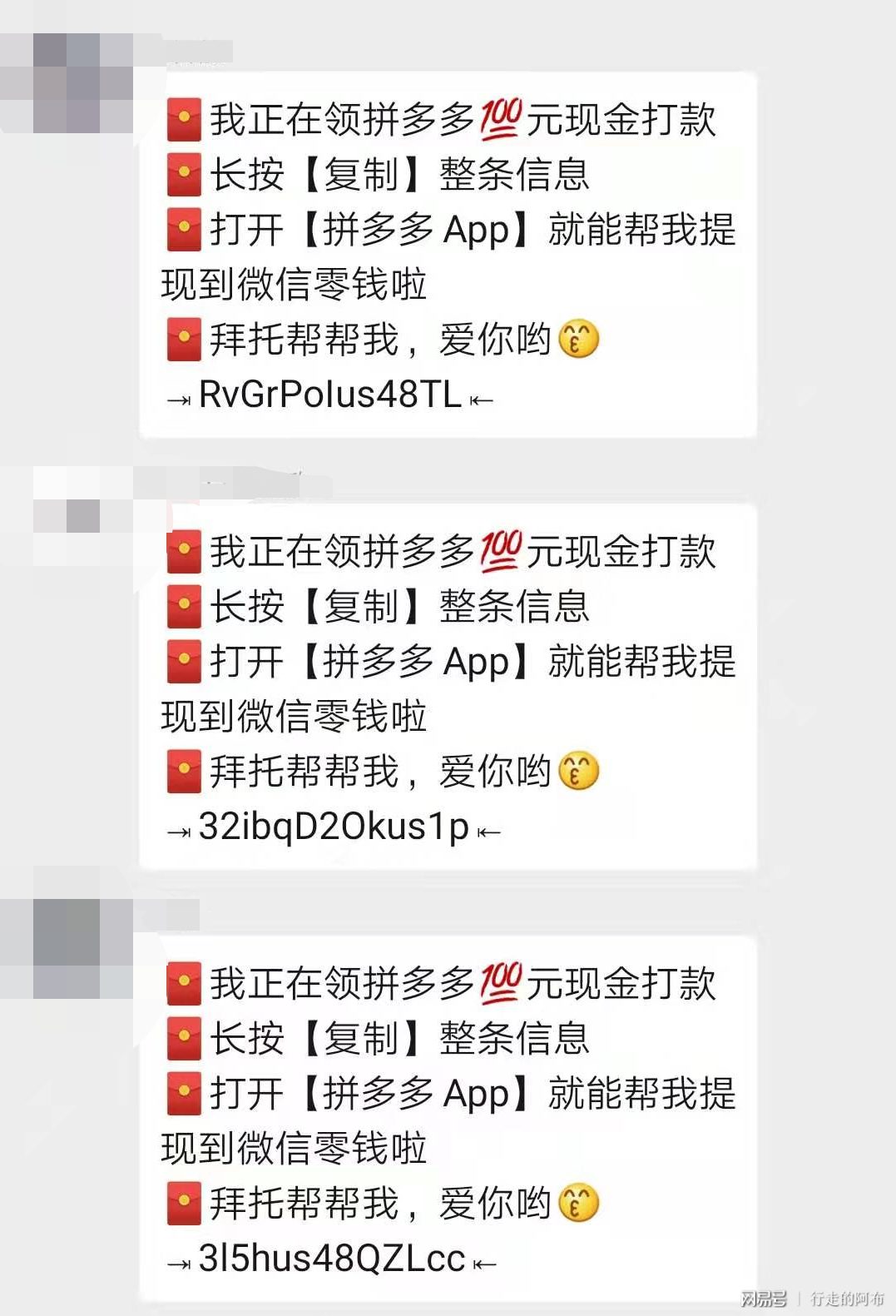

拼多多现金砍价的机制本质上是社交裂变游戏:用户发起砍价后,需邀请好友点击助力链接,每次助力能减少一定金额,但随着金额越来越低,单次助力减少的幅度会急剧缩小,最终往往需要成百上千次的助力才能达到提现门槛。这种设计利用了用户“低成本试错”和“占便宜”的心理,但也制造了巨大的痛点——普通用户依靠亲友圈有限的助力,几乎不可能独立完成砍价。正是这种痛点,为“砍价卡盟”的滋生提供了土壤。

所谓“拼多多现金砍价卡盟”,通常是QQ群、微信群或第三方平台上的互助社群,成员间通过互相点击助力链接来“砍一刀”。它们打着“人多力量大”“专业助力团队”的旗号,吸引急于提现的用户加入。有些卡盟还设置了会员等级制度,付费会员能优先获得助力,甚至承诺“包砍”“秒到账”。听起来似乎解决了用户的核心需求,但实际效果如何?

从“有用性”角度看,砍价卡盟确实能在短期内提供一定助力,尤其是对于刚参与砍价、金额较高的用户,群内成员的点击能明显减少砍价所需次数。但这种“有用”是极其有限的,且存在明显的前提条件。首先,拼多多平台早已针对互助行为设置了严格的反作弊机制:同一设备、同一IP、同一账号频繁点击助力会被判定为异常,助力无效甚至可能导致账号被限制。而卡盟成员多为陌生人,地域分散,设备环境各异,一旦出现异常点击,不仅助力无效,还可能让用户的前期努力付诸东流。其次,随着砍价进入尾声(如金额低于1元),单次助力往往只能减少0.01元,此时即使有数百人同时助力,也难以突破最后的瓶颈。很多用户加入卡盟后发现,群内活跃度逐渐降低,成员互相“砍一刀”后便不再回应,最终仍需自己寻找新的助力。

至于“轻松领现金”,则更像是一场精心设计的营销骗局。部分卡盟会以“付费解锁高级助力”“缴纳保证金确保到账”等名义要求用户转账,声称“只要付费就能保证提现”。但事实是,用户付费后,卡盟可能提供少量无效助力后就不再回应,甚至直接解散群组卷款跑路。更有甚者,以“助力”为名诱导用户下载恶意APP、填写个人信息,导致隐私泄露甚至财产损失。即便用户侥幸通过卡盟完成了砍价,也面临提现慢、被平台驳回等风险——拼多多规则明确禁止通过非官方渠道获取助力,一旦被系统检测到,不仅无法提现,还可能被封号。

从行业逻辑看,砍价卡盟的本质是“流量变现”的灰色产物。它们利用拼多多砍价的热度,通过“轻松领现金”的虚假承诺吸引用户加入,再通过会员费、广告费、信息贩卖等方式获利。用户的焦虑和贪念,正是它们收割的核心目标。这种模式不仅扰乱了正常的社交生态,也让用户陷入“越努力越失望”的恶性循环——为了一个看似唾手可得的现金奖励,投入大量时间、精力甚至金钱,最终却竹篮打水一场空。

对用户而言,与其寄希望于真假难辨的砍价卡盟,不如理性看待拼多多现金砍价。平台推出此类活动的初衷是社交裂变,而非真正的福利,用户应避免过度投入。如果确实想尝试,可通过官方渠道邀请真实好友助力,或参与平台其他正规活动。同时,要警惕任何要求付费、提供个人信息的“助力服务”,记住“天上不会掉馅饼”,所谓的“轻松领现金”背后,往往隐藏着难以预估的风险。

归根结底,拼多多现金砍价卡盟既不能真正解决用户砍价难的问题,也无法实现“轻松领现金”的承诺,反而可能让用户陷入更深的困境。与其在虚拟的助力游戏中消耗自己,不如回归理性消费,珍惜真实社交的价值——毕竟,比起虚无缥缈的现金奖励,亲友间真诚的互动与信任,才是社交平台最该传递的温度。