“掌盟微博抽卡活动”作为游戏社区与社交平台联动的典型运营模式,长期以“轻松关注中奖”为宣传点吸引玩家参与。但剥开营销话术的外壳,这种“轻松”是否真的意味着低门槛、高回报?用户在“关注-转发-抽奖”的链条中,付出的隐性成本与实际中奖概率是否匹配?所谓“轻松关注中奖”,本质是平台利用用户概率认知偏差与社交传播心理构建的商业游戏,其“轻松”仅停留在操作层面,而“中奖”则远非参与者想象的触手可及。

从活动机制看,“掌盟微博抽卡活动”的参与门槛确实看似“轻松”。用户只需关注官方微博、转发活动动态并@几位好友,即可获得抽奖资格,无需下载额外软件或完成复杂任务。这种“零成本操作”的设计,精准击中了用户“以最小投入博取最大回报”的心理。但深入拆解会发现,“轻松”的背后是用户注意力的持续消耗:平台通过“每日可参与”“分享额外抽奖机会”等规则,将“一次性关注”转化为“长期互动”。例如,某次掌盟微博抽卡活动要求“连续7天转发动态”,看似每天只需1分钟,实则累积了7天的曝光与用户粘性,平台以“轻松”为饵,完成了核心目标——粉丝增长与社区活跃度提升。这种“低门槛高诱惑”的模式,本质是平台用用户的时间成本换取商业价值的变相交易。

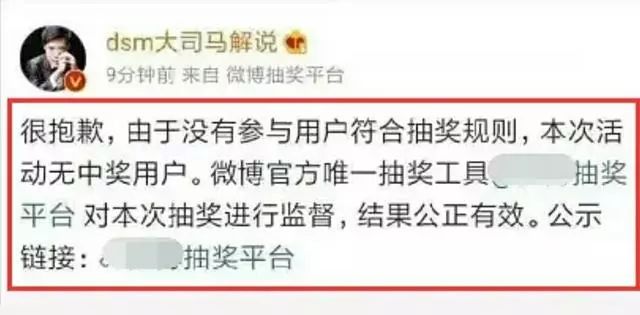

中奖概率的数学逻辑则进一步揭示了“轻松中奖”的营销噱头。假设某次活动有10万用户参与,奖品总数为100件,理论中奖概率为0.1%,但实际中,平台往往通过多重规则稀释真实用户的中奖机会。其一,“中奖后不可重复参与”的设定,会让早期中奖者退出抽奖池,而新用户因缺乏参与动力,导致活跃用户基数减少,平台却仍以“总参与人数”宣传,制造“万人竞争百奖”的繁荣假象。其二,高价值奖品(如限量皮肤、高端周边)的获奖者常存在“定向倾斜”——平台可能优先选择活跃度高、粉丝量大的用户,或通过“内部福利”回馈特定群体,普通玩家的“中奖梦”更多是营销工具下的幸存者偏差。某资深玩家曾统计,连续参与掌盟微博抽卡活动1年,累计操作超200次,仅获得过一次价值10元的优惠券,这种“低回报率”与“轻松中奖”的宣传形成鲜明对比。

用户心理与社交传播的助推,让“轻松关注中奖”的认知偏差进一步放大。心理学上的“间歇性强化”理论可以解释:平台偶尔放出几个中奖案例,通过微博热搜、玩家社群扩散,形成“有人中奖=我也可能中奖”的错觉。同时,社交关系链中的“从众效应”加剧了参与度——当好友晒出中奖截图,用户会产生“不参与就错过”的焦虑,即使理性知道概率低,仍会投入时间以“避免损失”。此外,游戏玩家的“社群归属感”也驱动参与:关注官方微博被视为“核心玩家”的身份象征,参与抽卡活动则是融入社群的社交货币,这种情感需求让用户对“轻松中奖”的宣传缺乏批判性思考,甚至主动为其传播引流。

从平台运营视角看,“掌盟微博抽卡活动”的核心逻辑是“流量变现”。掌盟作为英雄联盟官方社区,需要通过微博等社交平台触达更广泛的用户群体,而抽卡活动是最低成本的获客手段:相比硬广投放,通过抽奖激励用户关注、转发,不仅能精准触达目标玩家,还能借助社交裂变扩大传播半径,粉丝成本甚至低至0.1元/人。但这种模式也暗藏用户权益风险:一是信息不透明,多数活动未公开中奖概率、奖品分配规则;二是数据滥用,用户在参与过程中授权的个人信息(如微博账号、地理位置)可能被用于精准营销;三是“成瘾性设计”,通过“每日任务”“分享解锁”等机制,诱导用户过度投入时间,影响正常生活。

面对“掌盟微博抽卡活动”,用户需建立“概率思维”——将“中奖”视为意外收获而非预期目标,避免因“沉没成本”(已投入的时间)而持续无效参与。同时,主动关注活动细则:是否公开中奖概率?奖品是否有数量限制?兑现流程是否存在隐性门槛?若发现平台刻意隐瞒关键信息,可通过消费者协会渠道维权。对平台而言,提升活动透明度是建立信任的关键:公示中奖数据、限制机器人参与、简化兑奖流程,才能让“轻松关注中奖”从营销话术变为真正的用户福利。

在游戏运营与社交娱乐深度融合的当下,“掌盟微博抽卡活动”的“轻松关注中奖”既是商业创新,也是用户与平台的博弈场。唯有平台以真诚换信任,用户以理性待诱惑,才能让“关注”回归连接的本质,让“中奖”成为惊喜而非陷阱。毕竟,真正的“轻松”,从来不是指尖的无意义点击,而是参与过程中的知情权与获得感。