旅游卡招盟可信吗?这个问题在短视频平台和社群营销中频繁出现,一边是“0成本代理,月入5万”的诱人宣传,一边是“交了代理费,卡一张卖不出去”的维权声讨。旅游卡招盟作为文旅行业的新兴分销模式,其本质究竟是普通人可参与的靠谱副业,还是披着旅游外衣的资金陷阱? 要回答这个问题,需拆解其运作逻辑、价值支撑与风险漏洞。

旅游卡招盟的核心模式并不复杂:平台方推出包含景区门票、酒店折扣、交通福利等权益的“旅游卡”,通过招募代理(即“招盟”)进行推广。代理的收益通常来自两方面:一是直接销售旅游卡赚取差价或佣金,二是发展下级代理获得层级返利。这种模式看似抓住了“旅游消费+轻资产创业”的双重风口,但其可信度恰恰隐藏在模式的细节中。

从价值角度看,旅游卡招盟确实存在一定的现实基础。近年来,国内旅游市场快速复苏,2023年国内旅游人次达48.91亿,游客对“高性价比旅游产品”的需求旺盛。部分正规旅游卡平台与景区、酒店签订合作协议,确实能整合资源,提供“一卡玩遍多个景点”的便利。例如,某些区域性旅游卡覆盖省内50余家景区,单次购买成本百元左右,若游客高频使用,确实能节省门票开支。这种“资源整合+折扣让利”的逻辑,构成了旅游卡招盟的“价值锚点”——即产品本身需具备真实的消费场景和实用价值。

然而,当旅游卡招盟的运作重心从“产品销售”转向“拉人头”,陷阱便随之而来。判断其是否靠谱的关键,在于收益来源是否以“产品价值兑现”为核心,还是依赖“下线代理费”的击鼓传花。 现实中,不少平台通过“低门槛高回报”话术吸引代理:宣称“99元成为代理,卖一张卡赚50元,拉一个代理赚200元”,甚至设置“总监、董事”等层级,层级越高返利比例越高。这种模式下,旅游卡本身反而成了“道具”——平台更鼓励代理囤货或发展下线,而非面向真实游客销售。一旦新增代理速度放缓,底层代理便会因缺乏接盘人而亏损,这与传销的“金字塔骗术”高度相似。

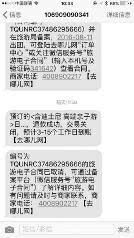

另一个隐蔽风险是“虚假权益承诺”。部分旅游卡平台宣传的“覆盖全国500家景区”“五星级酒店3折入住”,实则存在大量限制:景区仅限淡日使用、酒店需提前30预约且房量有限、热门景点根本未纳入合作范围。当消费者购买后发现“用不了”,代理往往以“条款说明”推脱,最终导致信任崩塌。更恶劣的是,个别平台纯粹是“空壳公司”,根本没有与景区签订合作协议,旅游卡权益完全虚构,通过收取代理费卷款跑路。

法律层面也需警惕红线。《禁止传销条例》明确规定,传销行为需具备“缴纳费用或购买商品获得加入资格”“发展其他人员加入”“形成上下线关系,以下线业绩为依据计算和给付上线报酬”三个特征。旅游卡招盟若以“拉人头”为主要盈利模式,即使披着“旅游代理”的外衣,仍可能涉嫌传销。近年来,多地市场监管部门已查处多起类似案件,例如某“环球旅游卡”平台以“代理费”名义收取费用,层级达三级以上,最终被定性为传销并处罚。

那么,普通人应如何辨别旅游卡招盟的真伪?首先,需验证“产品真实性”——要求平台提供景区、酒店的官方合作证明,甚至亲自测试权益能否兑现。其次,警惕“高收益承诺”,若宣传中“躺赚”“月入过万”等话术占比过高,且强调“发展下线比卖卡更赚钱”,基本可判定为陷阱。最后,核查平台资质,通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业是否存在违法记录,避免与无正规运营主体的平台合作。

旅游卡招盟的可信度,本质上取决于其是否回归“产品价值”本源:若平台能以真实旅游资源为支撑,通过合理分销让利,让代理在服务游客中获得收益,这便是文旅行业创新的积极尝试;若将旅游卡作为幌子,以拉人头、收代理费为核心逻辑,则注定是昙花一现的骗局。对于普通人而言,参与此类副业需保持理性:没有“零成本高回报”的捷径,任何需要先交费、依赖发展下线的模式,都应谨慎审视。毕竟,旅游卡的价值在于“带人看风景”,而不是“靠人交学费”。