电话轰炸软件卡盟是否靠谱,能否真正避免封号,是当前灰色通讯领域中争议最大的问题。这类平台以“高防稳定”“防封技术领先”为卖点,吸引大量从事营销、催收或恶意竞争的用户,但其所谓的“安全承诺”经不起技术逻辑与法律框架的双重检验。从行业本质来看,卡盟的“靠谱”宣传不过是利用信息差构建的泡沫,而“避免封号”更是一厢情愿的幻想——技术对抗的终局永远是魔高一尺道高一丈,而法律的红线早已为这类行为画上了不可逾越的边界。

电话轰炸软件的核心逻辑是通过海量虚拟号码或改号技术,在短时间内向目标手机号高频拨打电话或发送短信,其本质是对通讯资源的恶意占用。卡盟作为这类软件的分销平台,通常以“代理加盟”“充值套餐”的形式运营,宣称拥有“动态IP池”“中转线路”“风控规避算法”等“黑科技”,能够绕过运营商的监测。但技术层面的“防封”始终是伪命题:运营商的风控系统早已具备多维识别能力,包括呼叫频率异常、号码归属地离散、用户投诉集中度等关键指标。即便卡盟通过技术手段暂时规避单一监测维度,一旦系统升级或算法迭代,所谓的“防封线路”会瞬间失效,2023年某卡盟平台因运营商升级智能拦截系统导致90%用户账号被封的案例,就是最直接的证明。

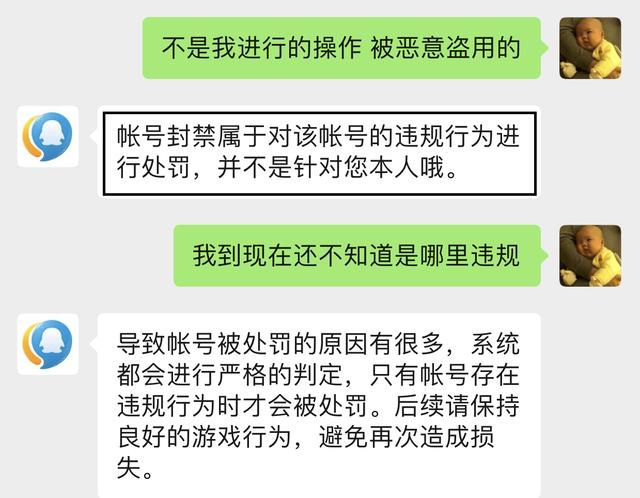

卡盟的“靠谱”话术更多建立在虚假宣传与责任转嫁之上。这类平台往往以“企业级资质”“技术团队背景”吸引用户,但多数并未获得电信业务经营许可,其使用的线路多为非法租赁的虚拟通道或境外中转节点。当用户账号被封时,卡盟通常会以“用户违规操作”“线路临时故障”等借口推卸责任,甚至直接拉黑失联。更隐蔽的风险在于,卡盟本身可能就是执法部门的重点监控对象——2022年某省破获的“卡盟黑产案”中,平台运营者通过出售电话轰炸软件非法获利超千万元,最终因涉嫌非法经营罪被判处有期徒刑,而平台上的数万用户也因涉嫌违法被列入征信黑名单。这说明,卡盟的“安全”是建立在对用户风险的转嫁之上,所谓“避免封号”只是将用户推向法律悬崖的诱饵。

法律层面的高压态势,彻底否定了电话轰炸软件卡盟的生存空间。《反电信网络诈骗法》明确规定,任何单位和个人不得非法使用电话线路、互联网资源从事骚扰、诈骗等活动,违者将面临没收违法所得、罚款甚至刑事处罚。同时,工信部联合多部门持续开展“断卡行动”,对违规通讯工具和线路进行全链条打击。这意味着,无论是使用电话轰炸软件的行为,还是提供相关服务的卡盟平台,都在法律的天网之下无所遁形。用户寄望于通过卡盟“避免封号”,本质上是在与法律对赌——一旦被查实,不仅账号会被封禁,更可能面临行政处罚甚至牢狱之灾。某催收公司因使用卡盟提供的电话轰炸软件骚扰债务人,最终被法院判处罚款50万元并公开道歉,就是典型的反面教材。

从行业生态来看,卡盟的“防封神话”正在加速破灭。随着运营商AI风控系统的普及,传统的“海量呼叫”模式已难以为继,取而代之的是基于用户画像的精准识别——例如,同一IP地址短时间内注册大量虚拟号码、呼叫成功率低于阈值等异常行为,都会被实时标记。卡盟为应对风控升级推出的“随机拨号”“模拟人工呼叫”等所谓“升级技术”,反而因增加了呼叫时长和资源消耗,进一步提高了被识别的概率。更关键的是,用户对骚扰行为的容忍度持续降低,12321不良信息举报中心数据显示,2023年电话轰炸类投诉量同比增长40%,这些投诉直接成为运营商封号的重要依据。卡盟的“稳定服务”在用户投诉与监管打击的双重夹击下,早已摇摇欲坠。

回归问题的本质,电话轰炸软件卡盟的“靠谱性”与“防封能力”根本无从谈起。技术对抗的动态性决定了没有任何平台能提供永久“防封”保障,法律与监管的刚性则彻底封杀了其生存空间。对于用户而言,试图通过这类工具实现短期利益,最终付出的代价可能是远超预期的法律风险与经济损失。通讯技术的本质是服务于人与人之间的有效连接,而非成为恶意骚扰的工具。唯有坚守合规底线,选择正规通讯渠道,才能在数字时代规避风险,实现可持续的价值传递。任何寄望于灰色地带的“捷径”,最终都将在技术与法律的浪潮中化为泡影。