盗号卡盟真的安全吗?如何避免个人信息泄露?这是当前数字时代下每个网民都需直面的问题。盗号卡盟作为黑灰产链条中的关键环节,本质是非法账号与个人信息的交易平台,其所谓的“安全”不过是犯罪分子精心包装的谎言。这类平台不仅无法保障用户信息安全,反而会加剧个人信息泄露风险,成为滋生网络犯罪的温床。要破解这一困局,必须深入理解盗号卡盟的运作逻辑,掌握个人信息防护的核心策略,从根源上切断数据泄露的链条。

盗号卡盟的“安全”假象,源于其非法运作模式的隐蔽性。这类平台通常以“游戏账号交易”“低价充值”“数据清洗”等名义为掩护,暗地里收购黑客窃取的账号信息,通过“洗号”技术清除账号异常记录,再二次售卖给有需求的用户。其所谓的“安全承诺”,往往依赖于匿名化的交易流程(如使用加密货币、虚拟身份)和规避监管的技术手段(如服务器架设在境外、采用P2P传输)。然而,这种“安全”是建立在违法基础上的伪命题——平台本身游走在法律边缘,缺乏正规的安全审计机制,用户数据在存储、传输、交易过程中极易被内部人员或第三方窃取。更危险的是,盗号卡盟的用户群体本身多为从事非法活动的“黑产从业者”,彼此之间毫无信任可言,交易纠纷、数据勒索、跑路事件频发,用户即便短期未遭遇损失,长期也难逃“引火烧身”的结局。

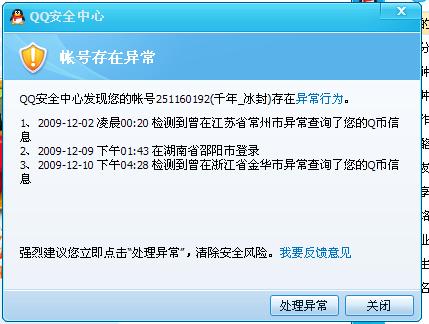

个人信息泄露的路径,往往始于对盗号卡盟这类平台的轻信。从技术层面看,个人信息泄露主要有三大渠道:一是黑客攻击与木马植入。盗号卡盟的运营者为了获取更多“货源”,会主动攻击游戏厂商、社交平台、电商网站的服务器,或通过钓鱼邮件、恶意软件窃取用户账号密码。二是内鬼数据倒卖。部分企业或平台的内部人员利用职务便利,将用户数据打包出售给盗号卡盟,形成“内鬼-黑产平台-下游犯罪”的黑色产业链。三是社交工程诈骗。犯罪分子通过伪装成客服、朋友、游戏队友等身份,以“账号异常”“中奖领取”等借口诱骗用户主动泄露验证码、身份证号等敏感信息。这些泄露的个人信息一旦流入盗号卡盟,就会被标价售卖,一个包含手机号、身份证、银行卡的“完整信息包”在黑市上仅售几十元,而游戏账号、社交账号则根据等级、资产价值被炒至上万元,成为网络诈骗、洗钱、盗窃等犯罪的“作案工具”。

避免个人信息泄露,核心在于构建“主动防御+生态共治”的防护体系。对个人而言,需从账号安全、行为习惯、风险识别三个维度筑牢防线。账号安全是第一道屏障,应启用多因素认证(如短信验证、生物识别),避免使用“123456”“生日”等弱密码,不同平台设置差异化密码,并定期更换;绑定手机号和邮箱时,优先选择运营商官方渠道,避免通过第三方链接提交信息。行为习惯是关键防线,不点击陌生链接、不扫描来历不明的二维码,不在非官方APP或网站上输入账号密码;公共WiFi环境下尽量不进行支付、登录等敏感操作,使用VPN时选择正规服务商;谨慎授权APP权限,如“读取通讯录”“访问位置”等非必要权限一律关闭。风险识别是最后底线,学会辨别钓鱼信息——官方客服不会通过短信链接要求“账户验证”,中奖通知不会要求“先交手续费”,朋友借钱需通过电话或视频核实;发现账号异常(如登录地点陌生、资产变动),立即冻结账户并修改密码,同时向平台举报。

从社会层面看,打击盗号卡盟需平台、监管、技术协同发力。平台方需落实主体责任,建立完善的数据加密存储机制和异常登录监测系统,对频繁更换设备、短时多次登录的账号进行风险拦截;监管层面应加强对黑灰产的打击力度,通过技术手段追踪盗号卡盟的服务器IP和资金流向,揪出背后的“产业链头目”;技术企业可研发AI风险识别模型,通过用户行为分析(如登录时间、操作路径)精准判断账号被盗风险,并向用户推送安全提醒。只有个人提升防护意识、平台强化安全管控、监管保持高压态势,才能彻底铲除盗号卡盟滋生的土壤。

盗号卡盟的“安全”陷阱,本质是数字时代利益驱动下的畸形产物。个人信息作为数字时代的“新型货币”,其安全不仅关乎个人财产与隐私,更影响社会信任体系的构建。在数据价值日益凸显的今天,安全从来不是被动等待的结果,而是主动防御的成果——唯有摒弃“贪小便宜”“心存侥幸”的心态,掌握科学的防护方法,才能让个人信息真正成为个人数字资产的保护伞,而非黑灰产眼中的“唐僧肉”。