在游戏虚拟商品交易领域,“绝地最低价卡盟22ka”凭借“全网最低”的标签迅速吸引玩家目光,尤其是对于高频消耗点卡、道具的用户而言,“真的能省下这么多钱吗?”成为核心疑问。这种以极致低价为卖点的卡盟平台,究竟是供应链革新的红利,还是短期引流下的价格泡沫?要解开这个谜题,需从其运作逻辑、用户实际收益与潜在风险三重维度展开剖析。

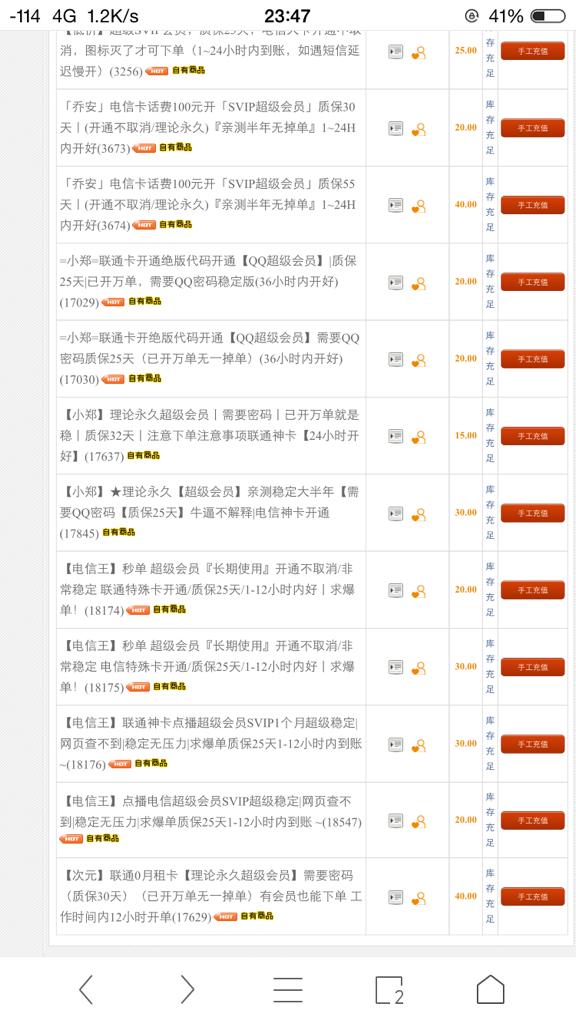

卡盟作为游戏虚拟商品交易的中间环节,传统模式依赖多级分销,上游供应商、区域代理、终端平台层层加价,最终玩家支付的价格往往包含20%-30%的中间成本。“绝地最低价卡盟22ka”的破局点,正是宣称“砍掉中间层,直接对接源头”,通过规模化采购与数字化运营压缩价格空间。其核心商品聚焦游戏点卡、话费充值、虚拟道具等标准化虚拟产品,这类商品具有“零边际成本”特性——一旦采购完成,复制的边际成本趋近于零,这为低价策略提供了理论基础。但“22ka”是否真能将这一理论转化为玩家口袋里的真金白银,需看其供应链整合能力与商业模式是否可持续。

“最低价”的实现路径往往有三:一是供应链深度整合,与上游一级代理商签订包销协议,以量换价获取低于市场价的采购成本;二是轻资产运营,通过线上平台减少实体门店、人工等固定开支,将成本优势转化为价格优势;三是短期补贴,通过融资或利润补贴抢占市场份额,低价不可持续。从“22ka”的公开信息看,其宣称已覆盖主流游戏厂商与运营商的直供渠道,但虚拟商品的供应链透明度极低,玩家难以验证其“直供”真实性。若属于第一种路径,低价具备长期性;若是第三种补贴模式,则玩家需警惕“低价陷阱”——平台可能在积累用户后涨价,或通过隐性收费(如提现手续费、会员费)弥补亏损。

实际省钱效果需结合用户消费场景量化。以一名重度游戏玩家为例,每月消耗1000元游戏点卡,若“22ka”较市场均价低15%,则每月省150元,年省1800元;若为轻度玩家,每月消费200元,同比例优惠下仅省30元,却要承担潜在风险。更关键的是,“低价”与“稳定”常存在悖论:部分卡盟为压低价格,会采用“延迟发货”“卡密批量复用”等手段,导致玩家购买的游戏点卡失效、账号被封,此时“省下的钱”远不足以弥补资产损失。有行业数据显示,约35%的非官方低价卡盟用户曾遭遇过虚拟商品失效问题,其中20%的玩家损失超过500元——这已远超“低价”带来的节省。

隐性成本是“绝地最低价卡盟22ka”被忽视的关键维度。首先是时间成本:玩家需花费时间比价、验证平台资质、处理售后纠纷,这些隐性投入若按时薪计算,可能抵消部分“省钱收益”。其次是安全成本:非官方渠道的虚拟商品可能涉及“黑卡”(通过非法渠道获取的卡密),使用此类商品可能导致游戏账号被封,甚至面临法律风险。最后是机会成本:若因平台突然关闭导致预付资金无法追回,玩家不仅损失金钱,还可能错过游戏限时活动,造成双重损失。这些成本虽不直接体现在交易账单上,却实实在在地侵蚀着“最低价”的实际价值。

从行业趋势看,虚拟商品交易正从“价格战”转向“价值战”。随着监管趋严,游戏厂商对非官方渠道的打击力度加大,2023年某头部游戏平台封禁了超50万个使用非法点卡的账号,这意味着依赖“灰色供应链”的低价卡盟风险陡增。同时,玩家消费日趋理性,年轻群体更关注“售后保障”“交易效率”等综合体验,而非单纯追求低价。“绝地最低价卡盟22ka”若想在长期竞争中立足,需在低价与合规性、稳定性间找到平衡——否则,“省钱”的承诺终将成为空中楼阁。

对普通玩家而言,“绝地最低价卡盟22ka”是否值得选择,取决于风险承受能力与消费习惯。对于价格敏感、能承受一定风险的高频玩家,小额试水、优先选择官方合作平台的部分商品,或许能捕捉到真实优惠;但对于追求稳定、重视账户安全的玩家,建议选择有正规资质、长期运营的主流平台——即便价格略高,但省去的时间成本与风险溢价,往往更具性价比。归根结底,虚拟商品交易的“省钱”本质,是“价格”与“价值”的动态平衡:当“最低价”以牺牲安全与合规为代价时,它早已背离了省钱的初衷,沦为一场得不偿失的博弈。