随着防沉迷系统在游戏、直播等领域的全面落地,未成年人网络使用行为得到有效规范,但“网上解防沉迷卡盟”等灰色服务却悄然滋生,声称能“一键解除”防沉迷限制。这类服务是否真的靠谱?使用过程中是否存在安全风险?作为长期关注网络生态的观察者,我们需要从技术逻辑、法律边界与社会责任三个维度,揭开其背后的真相。

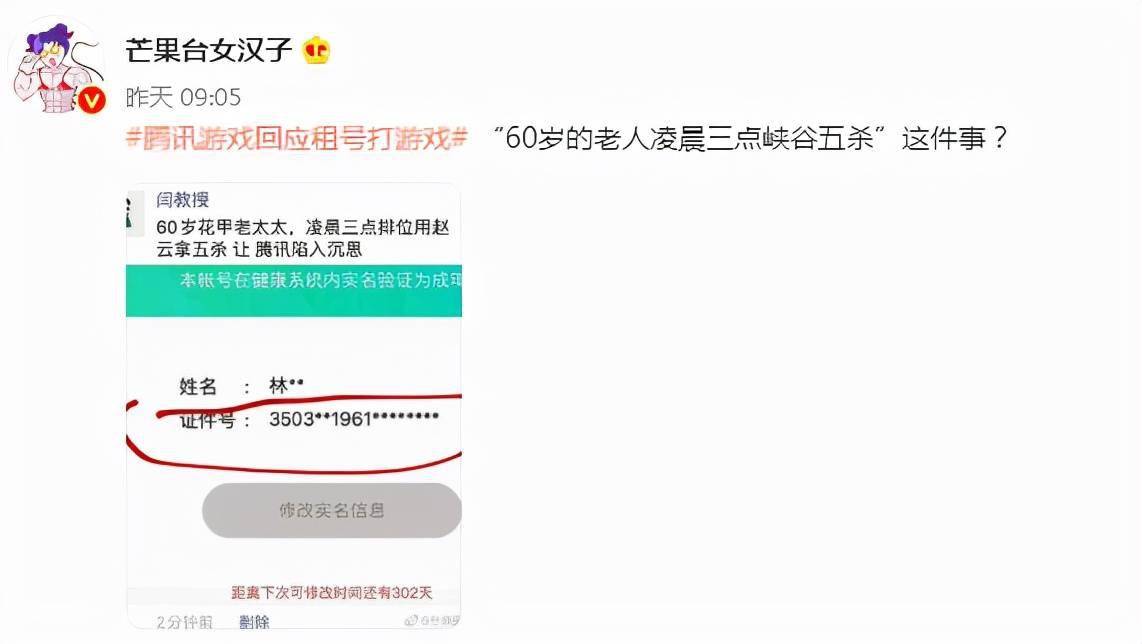

“网上解防沉迷卡盟”并非官方认证渠道,而是指通过互联网平台提供规避防沉迷系统服务的灰色组织。其运作模式大致分为三类:一是伪造身份信息,利用虚假身份证件或冒用他人身份完成实名认证;二是声称掌握“技术漏洞”,通过修改设备参数或利用系统接口绕过验证;三是租售已通过实名认证的游戏账号,供未成年人临时使用。这些服务往往以“低价解防”“100%成功”为噱头,吸引急于规避限制的用户,尤其是缺乏辨别能力的未成年人及其家长。

从技术有效性来看,“网上解防沉迷卡盟”的“靠谱性”经不起推敲。当前防沉迷系统已实现与公安系统的数据对接,采用“实名认证+人脸识别动态验证”双重机制。所谓“伪造身份信息”在严格的数据核验下极易暴露,一旦被识别账号将被立即冻结;“技术漏洞”更是无稽之谈,防沉迷系统作为国家强制推行的监管工具,其技术防护体系持续迭代,任何试图绕过验证的行为都会触发风控警报;而租售账号看似“便捷”,实则存在账号被盗、找回纠纷等隐患,且官方已明确禁止账号租售行为,违规账号同样面临封禁风险。事实上,这类服务所谓的“成功案例”,往往只是利用了系统短暂的数据延迟或人工审核疏漏,绝非稳定的“解防”方案。

更值得警惕的是其法律合规性。“网上解防沉迷卡盟”的服务本质是帮助未成年人规避国家监管,已涉嫌违反《网络安全法》《未成年人保护法》等法律法规。根据《未成年人保护法》第七十五条,网络游戏、网络直播等网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等措施。任何组织或个人不得提供违反上述规定的工具或服务,这意味着“解防沉迷卡盟”的运营方和使用方均可能承担法律责任。近年来,多地公安机关已查处多起相关案件,涉案人员因提供规避防沉迷技术服务被处以罚款、拘留等处罚,部分情节严重者甚至构成犯罪。对于使用者而言,尤其是教唆未成年人购买此类服务的家长,不仅可能面临财产损失,还需承担相应的行政责任,可谓得不偿失。

从安全风险角度,“网上解防沉迷卡盟”更是多重陷阱的集合体。首先是数据安全风险,用户为获取服务往往需要提供身份证号、手机号、人脸信息等敏感数据,这些信息一旦流入黑产市场,可能被用于电信诈骗、网络贷款等违法犯罪活动;其次是财产安全风险,这类服务通常要求预付费用,但交易过程缺乏保障,用户付费后往往遭遇“拉黑失联”或“服务失效”,维权难度极大;最后是网络安全风险,部分“解防”软件捆绑木马病毒或恶意插件,可能导致设备被控、隐私泄露,甚至引发家庭财产损失。值得注意的是,未成年人由于缺乏风险意识,更容易成为此类服务的受害者,其个人信息安全与心理健康均面临严重威胁。

“网上解防沉迷卡盟”的滋生,折射出部分家庭对未成年人网络教育的缺位与社会共治的不足。一方面,少数家长对孩子的网络行为放任不管,甚至主动协助规避防沉迷系统,将“解防”视为“满足孩子需求”的捷径;另一方面,部分平台对账号交易、异常登录等行为的监管仍存在漏洞,为灰色服务提供了生存空间。事实上,防沉迷系统的初衷是保护未成年人健康成长,而非限制其合理使用网络。解决沉迷问题,需要家庭、学校、平台与社会形成合力:家长应加强对孩子的沟通引导,培养其自律意识;学校需开展网络素养教育,帮助未成年人辨别信息真伪;平台则应严格落实主体责任,完善技术防控与违规惩戒机制;社会层面需强化对违法“解防”服务的打击力度,压缩其生存空间。

拒绝“网上解防沉迷卡盟”,不仅是遵守法律的要求,更是对未成年人健康成长的守护。网络空间不是法外之地,任何试图挑战监管底线的行为都将受到法律制裁。对于家长而言,与其依赖灰色渠道“解防”,不如通过陪伴与引导帮助孩子建立健康的网络使用习惯;对于未成年人来说,应认识到防沉迷保护的意义,主动抵制诱惑,将精力投入到学习与现实生活中。唯有各方共同努力,才能让技术真正成为守护未成年人成长的“安全网”,而非规避责任的“工具箱”。