老王卡盟突然被抓的消息,在虚拟商品行业掀起了轩然大波。这个曾经以“低价卡密、快速到账”为标签的平台,为何会在一夜之间从行业“隐形巨头”沦为执法对象?其背后折射出的卡盟行业乱象,又将如何重塑整个虚拟商品市场的未来格局?

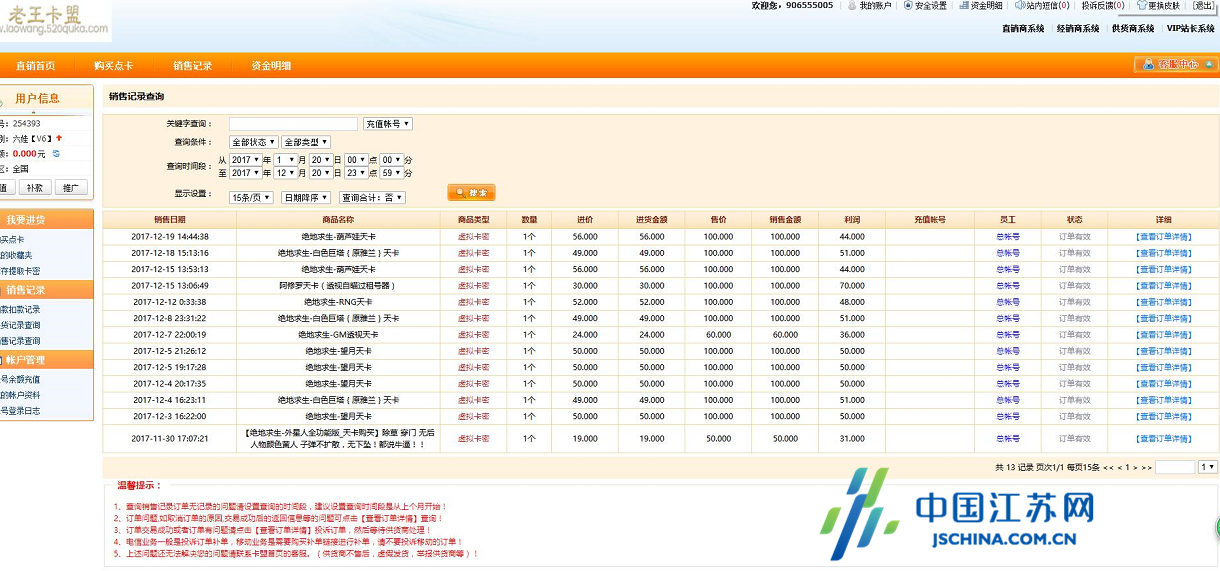

老王卡盟的“倒下”,并非偶然。作为国内知名的虚拟商品交易平台,它长期游走在政策的灰色地带。所谓“卡盟”,本质上是依托互联网销售各类虚拟商品(如游戏点卡、话费充值、软件激活码等)的平台,早期因满足用户便捷性需求而兴起,但部分平台逐渐异化为非法活动的“温床”。据行业内部人士透露,老王卡盟涉嫌通过“洗白”非法资金、为诈骗团伙提供支付通道、销售盗版软件激活码等方式牟取暴利。这种“挂羊头卖狗肉”的操作,不仅扰乱了市场秩序,更触碰了法律红线。事实上,近年来监管部门对虚拟商品行业的打击力度持续加大,从“断卡行动”到“净网行动”,卡盟行业早已是重点监管对象,老王卡盟的被抓,不过是这场行业整治风暴中的一个必然缩影。

卡盟行业的野蛮生长,源于其早期低门槛、高利润的诱惑。由于虚拟商品具有无形、易复制的特性,平台无需实体仓储,仅通过服务器架设和流量导入即可快速运营。加之早期监管政策相对滞后,大量卡盟平台如雨后春笋般涌现,形成了“小而散”的市场格局。这些平台为了争夺用户,纷纷打出“低价”“秒充”“匿名交易”等旗号,却忽视了背后的合规风险。例如,部分卡盟平台为降低成本,通过非法渠道获取低价卡密,甚至直接销售“黑卡”(如用他人信息违规开立的电话卡),这不仅侵犯了消费者权益,更助长了电信网络诈骗等犯罪活动。据不完全统计,近年来破获的电信诈骗案件中,超过30%涉及通过卡盟平台进行资金流转和洗钱操作,卡盟行业已然成为犯罪链条上的重要一环。

老王卡盟的被抓,对整个卡盟行业产生了“多米诺骨牌”式的震动。消息传出后,多家中小卡盟平台紧急关停,从业者纷纷寻求转型路径。这一现象背后,是行业从“野蛮生长”到“合规发展”的必然转折。事实上,虚拟商品本身并非洪水猛兽,它在满足用户多元化需求、促进数字经济流通方面具有不可替代的价值。问题在于,部分平台为了短期利益,将行业推向了法律和道德的边缘。随着监管政策的不断完善——如《电子商务法》对虚拟商品交易的明确规范、《非银行支付机构条例》对资金流向的严格监控——卡盟行业必须告别“钻空子”思维,转向以合规为前提的精细化运营。

那么,卡盟行业的未来究竟在哪里?答案或许藏在“规范化”与“专业化”两个关键词中。一方面,平台需要主动拥抱监管,接入正规支付渠道,完善用户身份核验机制,确保交易资金可追溯。例如,头部虚拟商品平台“腾讯权益通”通过与官方运营商直连,实现了卡密来源的全程透明化,不仅规避了法律风险,还赢得了消费者信任。另一方面,行业需要向细分领域深耕,从“低价竞争”转向“服务增值”。比如,针对游戏玩家推出“账号安全+充值优惠”的一站式服务,为企业客户提供定制化虚拟商品管理方案,通过提升服务质量构建核心竞争力。此外,技术赋能也是行业转型的关键。区块链技术的应用,能够为虚拟商品交易提供不可篡改的溯源记录;大数据风控系统,则可有效识别异常交易,降低洗钱、诈骗等风险。

对于从业者而言,老王卡盟的案例是一记警钟:任何试图游走在法律边缘的“捷径”,最终都会付出沉重代价。与其在灰色地带冒险,不如主动拥抱合规,将精力投入到提升平台资质、优化用户体验、拓展合法业务上。对于监管部门而言,在加大打击力度的同时,也应加强对合规平台的引导与支持,通过政策激励促进行业良性竞争。而对于消费者而言,选择虚拟商品平台时,需优先查验其是否具备相关经营资质,警惕“低价陷阱”,避免因贪图小利而陷入法律风险。

老王卡盟的落幕,不是卡盟行业的终结,而是其规范化发展的起点。随着监管的趋严和市场的自我净化,那些真正以合规为基石、以用户为中心的平台,将在行业洗牌中脱颖而出。虚拟商品作为数字经济的重要组成部分,其未来发展空间依然广阔,但唯有告别野蛮生长,才能在规范中实现真正的价值释放。这场由老王卡盟被抓引发的行业变革,或许正是虚拟商品市场从“乱象”走向“有序”的关键转折点。