微信红包作为社交场景中的高频互动工具,早已融入用户的日常沟通。然而,随着“一键转发抢红包”功能的流行,一种隐形的个人信息泄露风险正在悄然蔓延。许多用户为了几元钱的红包便利,点击授权、转发链接,却未曾意识到,看似简单的操作背后,可能将个人敏感数据暴露给第三方平台。警惕!一键转发微信抢红包可能泄露个人信息——这一现象并非危言耸听,而是基于社交授权机制、数据收集逻辑与用户行为习惯共同作用下的现实风险。

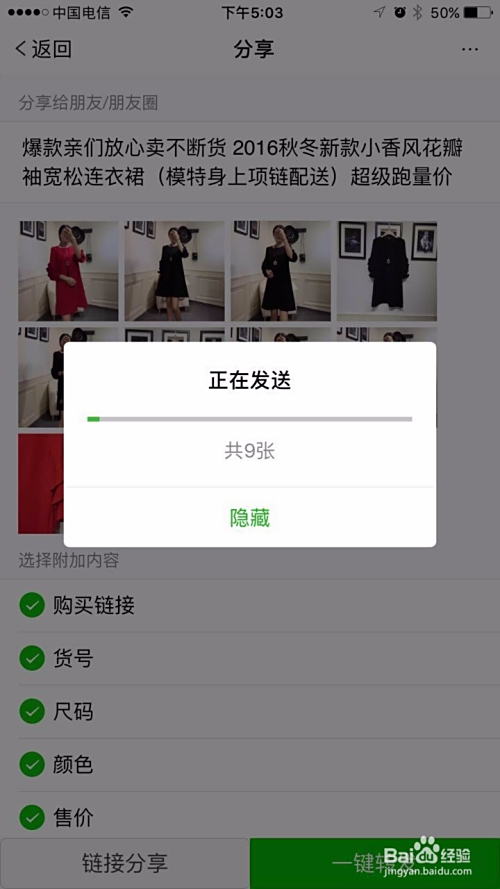

一键转发抢红包的功能设计,本质上是基于微信的开放接口与第三方小程序的协作。用户点击“转发抢红包”时,通常需要授权该小程序获取部分微信权限,包括但不限于头像、昵称、微信ID、好友列表、地理位置等基础信息。这种授权机制在提升用户体验的同时,也为信息泄露埋下了伏笔。微信官方虽对第三方平台设置了权限审核规则,但部分开发者仍会通过“最小权限申请”策略,诱导用户授权非必要信息。例如,一个红包类小程序本仅需获取“用户信息”以显示昵称,却额外申请了“通讯录读取”权限,用户在贪图便利时往往忽略这些细节,导致数据边界被不断突破。

个人信息泄露的具体路径,远比用户想象的复杂。当用户转发红包链接后,该链接会携带其微信标识(如openid)与行为数据(如转发时间、好友互动记录)进入第三方服务器的数据库。这些数据可能被用于多个场景:一是精准营销,不法分子通过分析用户的好友关系链与社交习惯,定向推送广告或诱导性内容;二是信息倒卖,部分平台将收集到的数据打包出售给数据黑产,形成“用户信息-数据加工-非法牟利”的灰色产业链;三是诈骗铺垫,诈骗团伙利用获取的用户昵称、头像等基础信息,伪装成好友实施“冒充客服”“虚假投资”等骗局。更有甚者,一些红包小程序会在用户不知情的情况下,持续后台运行,收集用户的聊天记录、支付信息等高敏感数据,其危害远超普通红包本身。

现实中的陷阱往往披着“高收益”的外衣。例如,曾有用户被“转发红包领手机”的活动吸引,授权后不仅未收到手机,反而频繁接到骚扰电话,甚至发现个人被注册了多个网络贷款账户。这类案例的共性在于:利用用户对“免费红利”的贪念,通过“转发人数达标”“邀请好友助力”等规则,诱导用户主动扩大信息泄露范围。值得注意的是,部分红包链接还可能携带木马程序,用户点击后,手机可能被植入恶意软件,导致银行账户密码、验证码等关键信息被窃取。微信官方虽已通过“安全中心”功能提供风险链接检测,但面对层出不穷的变种链接,普通用户仍难以完全识别。

信息泄露的危害具有滞后性与隐蔽性,短期内可能仅表现为垃圾信息增多,长期却可能演变为身份盗用、财产损失等严重后果。据某网络安全机构统计,超过60%的电信诈骗案件,都与个人信息泄露存在直接关联。而一键转发红包作为信息泄露的“低门槛入口”,其风险往往被用户低估。更值得警惕的是,部分平台以“社交裂变”为名,默许甚至鼓励过度收集用户信息,形成“便利换数据”的畸形商业模式。这种模式下,用户的隐私权被异化为平台的“数据资源”,而个体却在毫不知情中承担了数据滥用的大部分风险。

面对这一困境,用户、平台与技术方需共同构建防护体系。个人层面,应建立“最小授权”原则,不轻易点击不明红包链接,定期通过微信“设置-隐私-授权管理”检查已授权的第三方应用,及时关闭非必要权限;同时,警惕“高回报”诱惑,对要求转发多人的红包活动保持审慎,避免因小失大。平台层面,微信需进一步收紧第三方小程序的权限审核,建立“权限使用追溯机制”,对异常数据收集行为实时预警;同时,通过弹窗提示、风险说明等方式,提升用户对授权风险的认知。技术层面,可探索“隐私计算”等解决方案,在数据使用与隐私保护间找到平衡,例如采用联邦学习技术,让第三方平台在不获取原始数据的前提下完成模型训练。

在数字化社交时代,便利与隐私并非不可兼得,但需要用户与技术方的共同努力。一键转发微信抢红包的功能本身并无对错,但当其成为信息泄露的帮凶时,我们必须保持清醒:几元钱的红包收益,远不及个人隐私与财产安全的重要。唯有正视风险、主动防护,才能让社交工具回归“连接人与人”的本质,而非成为数据黑产收割用户的温床。警惕!一键转发微信抢红包可能泄露个人信息——这不是一句口号,而是每个用户都应铭记的数字生存法则。