QQ群内“低价代充群成员”“真实IP点赞转发”的广告屡见不鲜,诱人的价格背后却隐藏着精心设计的骗局。这些打着“便捷服务”旗号的交易,实则是以“假人购买”为名的网络陷阱,而卡盟平台作为虚拟账号交易的灰色枢纽,正成为骗局滋生的温床。警惕qq群假人购买骗局多,卡盟平台需小心,不仅是个人财产安全问题,更是网络生态净化的重要命题。

所谓“假人购买”,本质是通过非法渠道获取虚假账号,为用户提供“刷量”“充场”等虚假数据服务。在QQ群中,骗子通常以“50元1000人QQ群成员”“30元100条真实IP动态”等极具诱惑力的广告吸引用户,承诺“不掉线、不封号”。然而,当用户支付费用后,所谓的“真实账号”要么是批量注册的僵尸号,头像统一、昵称随机;要么是临时生成的虚拟账号,使用后即被平台封禁。更有甚者,以“发货”为由诱导用户提供QQ账号密码,直接盗取账号信息,甚至利用被盗账号实施二次诈骗。这种“低投入、高回报”的虚假承诺,精准击中了部分用户“走捷径”的心理,却忽视了其中潜藏的巨大风险。

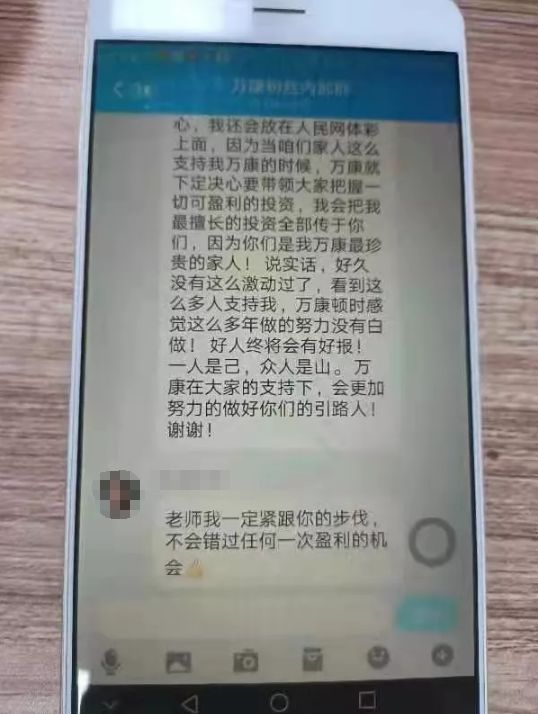

卡盟平台作为虚拟账号交易的“中间商”,在骗局链条中扮演着关键角色。这类平台通常以“低价批发QQ号、微信号”“支持定制化服务”为卖点,面向下级代理或散户提供账号资源。其运作模式具有显著的“灰色性”:一方面,平台对账号来源审核形同虚设,对批量注册的“养号”行为睁一只眼闭一只眼;另一方面,通过“分级代理”“充值返利”等机制,鼓励用户发展下线,形成层级分明的诈骗网络。更值得警惕的是,部分卡盟平台甚至与骗子形成利益共同体,通过“账号质量评分”“售后保障”等虚假话术,为骗局背书。当用户发现账号异常时,平台往往以“使用不当”“账号过期”等理由推卸责任,导致维权无门。这种“平台纵容+代理诈骗”的模式,使得卡盟成为假人购买骗罪的“保护伞”。

骗局的滋生与蔓延,离不开技术漏洞与监管盲区的双重作用。从技术层面看,虚拟账号注册的“低门槛”为批量制造假人提供了便利。只需借助自动化工具,即可在短时间内注册成千上万个账号,并通过“养号”操作(如发布动态、加入群聊)模拟真实用户行为。而平台的风控系统往往滞后,难以识别批量注册的异常特征,导致虚假账号混入正常流量池。从监管层面看,卡盟平台多藏身于境外服务器或使用加密通讯,监管部门难以追踪其真实运营主体;同时,虚拟账号交易的“非实物性”也增加了取证难度,受害者往往因金额较小而选择放弃报案,进一步助长了骗局的气焰。

假人购买骗局的危害远不止个人财产损失。对个人而言,轻则损失几十至几百元“服务费”,重则因账号被盗导致个人信息泄露,甚至卷入网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动;对平台而言,虚假账号的泛滥会破坏用户信任,降低社群活跃度,最终损害平台生态;对社会而言,这种“数据造假”行为助长了浮躁风气,破坏了公平竞争的市场环境。例如,部分商家通过购买假人粉丝提升店铺“人气”,误导消费者选择;一些社群管理者用虚假成员“充场面”,营造“高人气”假象,实则加剧了网络空间的“空心化”。

面对这一乱象,个人、平台与监管需形成合力,构建“防范-打击-治理”的全链条防线。对个人用户而言,需树立“真实价值”意识,远离“刷量”“充场”等灰色需求,对QQ群中“低价”“包过”的广告保持警惕,切勿轻易转账或提供账号信息。对平台方而言,应承担起主体责任,通过技术手段加强账号审核,建立“黑名单”制度,对异常注册、频繁交易的账号进行限制;同时,完善售后服务机制,为用户提供维权渠道,切断与不良代理的合作。对监管部门而言,需加大对卡盟平台的整治力度,压实平台主体责任,打击非法虚拟账号交易产业链,从源头上遏制骗局滋生。

网络空间的清朗,需要每个人对“捷径陷阱”保持清醒认知。qq群假人购买骗局多,卡盟平台需小心,不仅是一句警示,更是对网络诚信的守护。唯有拒绝虚假数据,抵制灰色交易,才能让虚拟账号回归其本质价值,让网络生态回归真实与纯粹。