那个卡盟卖黑信,真的假的?坑人还是靠谱?这个问题背后,牵扯的是虚拟世界里灰色地带的生存逻辑,也是无数人在信息差与利益诱惑前容易陷入的认知盲区。要拆解这个问题,得先厘清“卡盟”和“黑信”究竟是什么,再从真实运作逻辑中剥离出“真假”与“坑否”的本质。

“卡盟”最初是游戏点卡交易平台的简称,早期为游戏玩家提供点卡、代充等正规服务,但随着行业发展,部分平台逐渐偏离轨道,演变成各类虚拟“商品”的集散地,其中就包括所谓的“黑信”。“黑信”并非单一概念,它可能指代非法获取的游戏账号、社交平台账号、个人信息数据,甚至是教程、工具等“灰色资源”。当你在卡盟看到“低价卖黑钻账号”“一手黑料包”“破解教程”这类信息时,本质上是在接触一个游离于合法监管之外的交易链条。

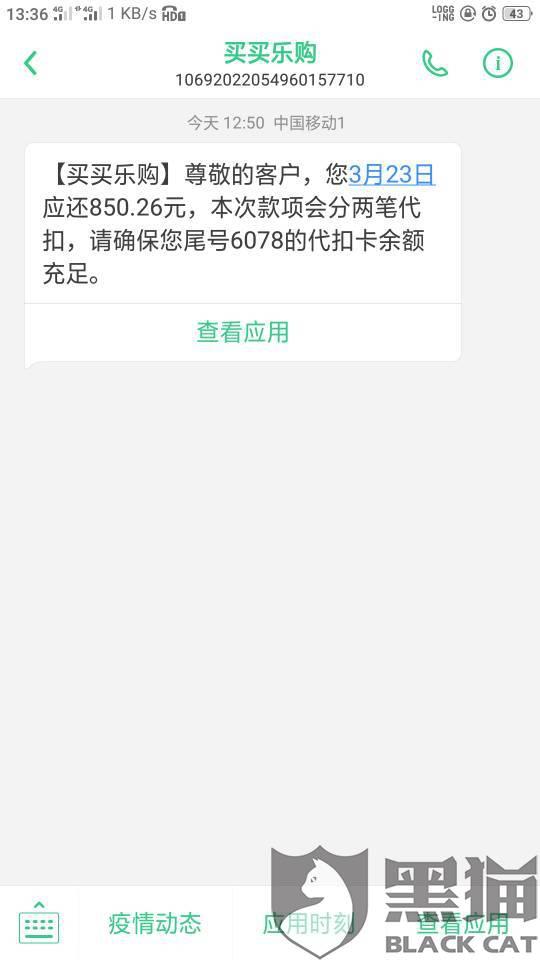

那么,“那个卡盟卖黑信,真的假的?”答案是:有真的,但真的往往更危险;假的则遍布陷阱,目的就是收割。所谓“真的黑信”,通常是真实存在的非法数据或账号,比如通过黑客攻击、盗号工具窃取的游戏账号,或是从数据泄露事件中流出的个人信息。这些资源可能短期内“可用”,比如你花几十块买到一个带稀有装备的游戏账号,登录后确实能玩,但问题在于:账号原主随时可能找回(游戏厂商对账号归属有严格判定机制),平台方也可能通过内置木马或二次找回机制将账号收回,最终你不仅损失钱财,还可能因使用盗号账号被封禁。更严重的是,这些“黑信”的源头往往是犯罪团伙,购买行为本身就是对非法产业链的纵容,一旦被溯源,你可能面临法律风险。

至于“假的黑信”,则是赤裸裸的骗局。常见套路包括:低价引流(比如“10元买绝版皮肤”,付款后对方拉黑)、虚假发货(发送无效数据包或教程截图)、钓鱼木马(以“黑信试用”为由让用户下载带毒文件)。很多卡盟平台会刻意模糊“商品”属性,用“一手资源”“内部渠道”等话术营造稀缺感,实则利用信息差收割急于“走捷径”的用户。更有甚者,将“黑信”作为诱饵,实则是为了收集用户的支付信息、社交账号等二次牟利,形成“卖黑信→盗信息→再勒索”的恶性循环。

“坑人还是靠谱?”这个问题几乎不需要犹豫——卡盟卖黑信,本质上就是一场高风险的非法博弈,既不坑人也不靠谱的说法,不过是骗子的自我美化。所谓“坑人”,不仅指财产损失,更包括隐私泄露、法律风险、账号安全等多重隐患。比如,你购买的黑信里可能包含你的身份证号、手机号等敏感信息,卖家将这些信息转卖后,你可能面临精准诈骗或身份盗用;而如果你明知是“黑信”仍进行交易,根据《刑法》相关规定,可能构成侵犯公民个人信息罪、非法获取计算机信息系统数据罪等,面临刑事处罚。所谓“靠谱”,在非法领域本身就是伪命题——一个游走在法律边缘的平台,不可能提供稳定的售后服务,更不可能保障用户权益。今天你“赚”到一个低价账号,明天可能就因为账号被封而血本无归,这种“靠谱”本质是饮鸩止渴。

深入分析卡盟卖黑信的运作逻辑,会发现它精准抓住了人性的弱点:对“低成本高回报”的幻想,对“稀缺资源”的渴望,以及对“监管盲区”的侥幸心理。但现实是,虚拟世界的“捷径”往往布满荆棘。游戏厂商有反盗号系统,社交平台有账号保护机制,执法部门对网络黑产的打击力度逐年加大,任何试图通过非法途径获取利益的行为,最终都会付出代价。与其在卡盟的灰色地带冒险,不如通过正规渠道获取虚拟商品——比如官方游戏账号交易平台、正规社交平台账号交易市场,虽然价格可能略高,但安全性和权益有保障。

更值得警惕的是,卡盟卖黑信的现象背后,是整个网络黑产链条的延伸。从黑客窃取数据、平台兜售资源,到用户购买使用,每个环节都在破坏网络生态的健康发展。作为普通用户,我们需要树立清晰的认知:虚拟世界的“黑信”不是“资源”,而是“炸弹”;卡盟的“低价”不是福利,而是诱饵。守住法律底线,远离灰色交易,才是对自己数字身份和财产安全的最基本保护。

在这个信息爆炸的时代,面对“那个卡盟卖黑信”的诱惑,不妨多问一句:真的“黑信”背后,藏着多少双窥伺你财产和隐私的眼睛?所谓的“靠谱”,不过是骗子编织的幻象。唯有脚踏实地,通过合法途径获取所需,才能在虚拟与现实的交界处,真正掌控自己的数字生活。